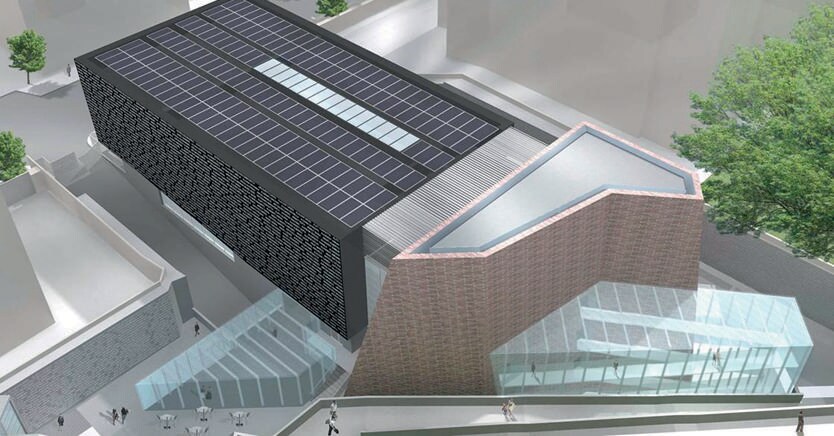

Qualche anno fa, dopo una lezione di archeologia in una quinta elementare, chiesi agli scolari: secondo voi, a cosa serve l’archeologia? Ne ebbi una risposta fulminante: «L’archeologia serve per farci credere alla storia». Ma non abbiamo forse bisogno di “credere alla storia” anche di ieri? Non dobbiamo forse coltivare una perpetua archeologia del presente? E perché inseguiamo qualcosa che ci faccia credere alla storia, quando ne siamo circondati, intrisi, assediati? Può bastare un museo, anche per eventi recentissimi? Domande come queste venivano alla mente discutendo, al Ministero dei Beni Culturali, il Museo della Shoah che sorgerà a Roma (il progetto è di Luca Zevi), nell’area di Villa Torlonia, luogo segnato dalla presenza di Mussolini, ma anche da antichissime catacombe ebraiche.

La verità è che avremo sempre più bisogno di “prove tangibili” in un mondo dominato da un ossessivo storytelling che, nel marketing ma anche nella politica, tende a prendere il posto della verità, più che a raccontarla. Narrazioni “alternative” vengono presentate spesso come equivalenti, anche se una ha fondamento documentario e l’altra è totalmente falsa. Questo sviluppo deve qualcosa anche alla moda decostruzionista secondo cui nella storia la narrazione è tutto. Per citare Hayden White, «la progressiva scomparsa dell’evento mette in discussione un presupposto fondamentale del realismo occidentale: la contrapposizione tra fatto e finzione». Ma la Shoah condanna senza appello tesi come questa (lo ha mostrato Carlo Ginzburg discutendone con White). Esiste una verità fattuale: milioni di vittime, chi ricorda, chi è sopravvissuto. Chi voglia relativizzare queste verità in nome della priorità della narrazione autorizza ogni “narrazione competitiva”, anche il più cinico negazionismo.

C’è chi non rischia di dimenticare la Shoah, per ragioni di età o per accidenti biografici (mio padre, capitano del Genio e prigioniero nel lager di Wietzendorf, dopo la liberazione fu per due giorni a Bergen-Belsen: vide coi suoi occhi, raccontò a noi figli). Ma come trasmettere testimonianze di una verità così terribile? Il museo è la soluzione? Può esserlo, a patto che non lo diamo per scontato. Il museo è un’istituzione culturale non solo recente ma fragile. La proliferazione dei musei non è necessariamente una prova di vitalità. Di crisi del museo si parla molto, ma sotto l’aspetto economico: nessun museo al mondo è in attivo, perciò moltiplicarne il numero vuol dire accrescere la difficoltà di tenerli in vita. Ma la più profonda ragione di fragilità è un’altra: il difficile rapporto fra museo e città. Più il museo è inteso come uno spazio a sé, più tende ad essere un’enclave, una non-città. La tendenza a considerare intere città (Venezia) come città-museo, o a parlare di Museo Italia (è il titolo di un libro di Antonio Paolucci) non è una via d’uscita: una città non è un museo, anche perché si usa bollare come “cose da museo” quel che è obsoleto.

Un altro fattore che maschera la crisi dell’istituzione-museo è la spettacolarizzazione dell’involucro (l’“effetto Bilbao” innescato da Gehry), simmetrica al diffuso “mostrismo” a scapito delle collezioni permanenti. Per un curioso paradosso, più cresce la fortuna dell’effimero, nelle mostre o nelle “filiali” dei musei a Las Vegas o a Abu Dhabi, più si aggrava l’istituzionalizzazione del museo, la sua separatezza dalla vita civile e politica, il suo esilio in un ambito chiuso e autoreferenziale. Anche lo spostamento di famosi monumenti dagli spazi pubblici al museo (come il Marco Aurelio del Campidoglio) accredita la separatezza del museo dal mondo “reale”. Più il museo tende a diventare “cimitero delle arti”, più la città si presta a distruzioni o speculazioni, salvo i quartieri-museo o pochi monumenti da museificare estirpandoli dal loro contesto storico.

Mentre pensiamo a un Museo della Shoah in una città come Roma, che di musei è ricchissima, non assimiliamo, dunque, la città a un museo. È vero il contrario: la città (anche se densissima di edifici monumentali) non è un museo, ma la casa dei cittadini. I musei non sono spazi separati, bensì proiezioni delle città, e traggono legittimazione, senso e forza dal tessuto urbano, non da un’astratta idea di “museo”. A Roma, il Museo della Shoah va inteso come integrato da una rete di Stolpersteine (le “pietre d’inciampo” incorporate nel selciato stradale, davanti alle abitazioni dei deportati), inventate da Günter Demnig per depositare nel tessuto urbano una memoria diffusa dei campi di sterminio. Ma va anche integrato con il Museo dell’Ebraismo di Ferrara, e con una rete di presenze ebraiche anche piccole (la sinagoga del IV secolo scavata a Bova Marina in Calabria, quelle di Pitigliano o di Sabbioneta...). In questo caso più che mai, perché il museo abbia un futuro è necessaria la sua piena reintegrazione sulla frontiera dei grandi sviluppi culturali del nostro tempo. Il museo deve conversare con la città, ri-posizionarsi mediante meccanismi di conoscenza adatti ai tempi, essere un essenziale nodo urbano che s’innesta sul tessuto civile e sociale. Dev’essere proiezione della città, distillazione e vetrina della sedimentazione storica e della memoria collettiva, e non un hortus conclusus che facilmente si trasformerebbe in ghetto per pochi, se non in deposito bancario di valori (in senso meramente pecuniario).

Il futuro del museo (anche di questo museo della Shoah) si gioca più nella consapevolezza dei valori civili e sociali che vi sono associati, e meno nel chiuso del museo. La scelta, infatti, è questa: o il museo, nel tessuto vivo delle città e del territorio, torna ad essere luogo di autocoscienza del cittadino e centro generatore di energia per la polis, o è destinato a perire.

© Riproduzione riservata