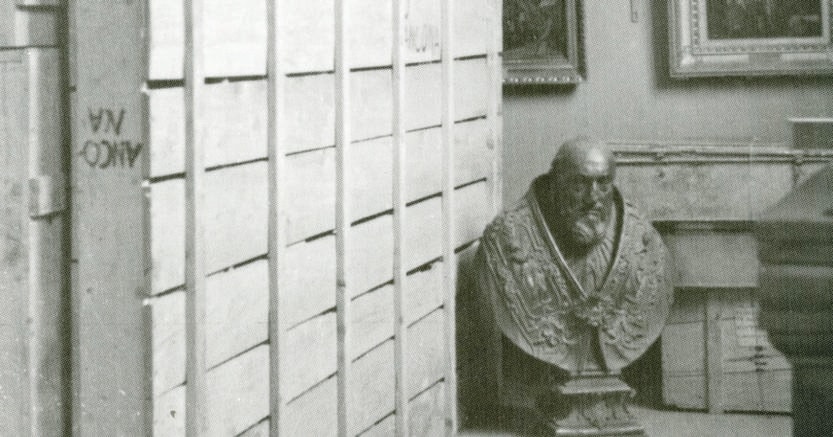

Tra l’autunno del 1943 e la fine della guerra le mura del Vaticano accolsero migliaia di tesori provenienti da musei e collezioni private per proteggerli da bombardamenti, saccheggi e rapine. Le prime casse arrivarono nel novembre 1943, non appena la Santa Sede diede ufficialmente il via libera all’operazione di salvataggio dalle violenze belliche di quadri, sculture, manoscritti, incunaboli, monete, gioielli…

Vicenda già oggetto di una ricca bibliografia, corredata da numerose testimonianze fotografiche. Un diario, finora inedito, permette però di seguire l’impegno e la dedizione di chi, all’interno delle mura vaticane, dovette provvedere a organizzare questo straordinario flusso di opere che avrebbero trasformato il Vaticano in una specie di museo universale. Ad annotare, giorno per giorno, le drammatiche vicende di quel periodo è infatti Bartolomeo Nogara, l’archeologo che Benedetto XV aveva chiamato a dirigere i Musei Vaticani cui nel 1920 era stata affidata la direzione dei Musei e Gallerie Pontificie, incarico che mantenne fino alla sua morte nel 1954. Agendina dopo agendina, lo studioso aveva stilato, con una grafia chiara ma così minuscola da richiedere, per leggerla, l’aiuto di una lente di ingrandimento, più che un diario vero e proprio, una sorte di pro-memoria che, pur nella sua stringatezza, consente di farsi una vivida immagine di quanto stesse accadendo in quegli anni di guerra nella Città del Vaticano.

Dal prezioso documento – conservato nell’archivio della famiglia Nogara – si seguono le multiformi attività di Nogara, tempestato da mille richieste: da quelle, insistenti, di ufficiali nazisti che vogliono visitare la Cappella Sistina e le gallerie vaticane (all’epoca chiusi al pubblico) a quelle di amici e conoscenti che vogliono tessere del Museo nell’illusione che sia un documento che possa proteggerli. Altri chiedono che i loro figli, per sfuggire al servizio di leva, possano entrare a far parte della Guardia Palatina, il cui organico, nei mesi dell’occupazione tedesca a Roma, lievita così di oltre 1.500 unità, ponendo non lievi problemi logistici al Vaticano.

Fa freddo, tutti hanno fame e lo stesso Nogara è spesso impegnato anche a dirimere questioni di sfilatini, latte e minestre per il personale dei musei. Nel frattempo cadono bombe anche sul Vaticano, come quelle del 5 novembre 1943: dopo il passaggio nel pomeriggio di «parecchi aeroplani tedeschi, e qualcuno a volo radente sul lato S O del Vaticano», alle 20 si sente «una forte detonazione di bombe», ordigni che hanno fortemente danneggiato il Palazzo del Governatorato, riducendo in macerie l’appartamento dove viveva il fratello di Bartolomeo Nogara, Bernardino, responsabile delle finanze vaticane) e provocato una serie di danni, per fortuna abbastanza lievi, alle Gallerie. «Ai Musei – annota Nogara – si è spezzato il cristallo della lunetta centrale del portichetto della Pinacoteca… Un giro per la Pinacoteca, sopra e sotto, parecchi vetri rotti… in Sistina soltanto qualche vetro esterno».

Intanto sono sempre più numerosi i collezionisti privati a bussare alla sua porta per ottenere un qualche metro quadro dove rifugiare i loro tesori artistici da collocare accanto a quelli di musei e chiese, anch’essi alla ricerca di un asilo sicuro. Perché il Vaticano, in quel periodo in cui la guerra aveva sconvolto «tutto il territorio nazionale» con «tiro di artiglierie, incendi e rapine» che avrebbero raggiunto anche i «villaggi e le borgate più modeste» era rimasto «l’unico angolo di terra, che per il suo carattere di Stato neutrale, rimaneva fuori dalla mischia». Lo scrive sulla rivista Ecclesia nel marzo 1945 lo stesso Nogara, rilevando come «non sia un’esagerazione asserire che, grazie all’intervento della Santa Sede e alla sua protezione, nei depositi della Pinacoteca Vaticana, della Biblioteca e dell’Archivio Pontificio per più di un anno rimase concentrata e sicura da offese belliche una buona metà del patrimonio artistico dell’Italia, quello si intende che senza grave rischio, era possibile rimuovere e trasportare».

Le manovre di avvicinamento dei funzionari italiani verso la Santa Sede erano iniziate nel giugno del 1943 per iniziativa del direttore generale delle arti del Ministero dell’Educazione, Mario Lazzari che, avendo evidentemente già capito che la situazione stava precipitando, aveva preso contatto con l’ingegnere Enrico Galeazzi, delegato speciale della Città del Vaticano, per sondare la possibilità di mettere al riparo almeno una parte del patrimonio artistico del Paese. Le trattative durarono qualche mese, a causa della drammatica e intricatissima situazione che si era venuta a creare: in Vaticano il Cardinale Mercati (Prefetto della Biblioteca Vaticana), il sostituto della Segreteria di Stato Monsignor Montini e Nogara «si incontravano spesso nelle loro abitazioni al terzo piano del Palazzo Pontificio» ma non si sa «chi abbia preso la soluzione diplomaticamente accettabile di intervenire» scrive il paleografo Giulio Battelli, che fu designato rappresentante della Santa Sede nelle operazioni di salvataggio delle opere d’arte.

Il 9 novembre 1943 viene formalizzata l’autorizzazione e immediatamente i funzionari italiani attivamente impegnati nel mettere in salvo i tesori del Paese si fanno vivi con Nogara, già avvisato dal futuro Paolo VI, dello scopo della visita, annota Nogara: «visita di Argan, Romanelli e de Tomasso per conto della Direzione Antichità e delle Arti, dicono che con il consenso del Santo Padre la Segreteria di Stato autorizzerebbe il deposito di quadri e oggetti d’arte… Li conduco a vedere in Magazzino. Si tratterà di una cinquantina di casse. Ritorneranno venerdì mattina…».

Venerdì, 12 novembre, Nogara riceve invece la visita di Albert von Kessel, segretario dell’Ambasciata tedesca presso la Santa Sede, e Bernhard von Tieschowitz, a Roma per creare in Italia il Kunstschutz (organismo preposto alla salvaguardia delle opere d’arte nei territori occupati) che «aiuteranno, per quanto è possibile, la Santa Sede per la protezione delle opere d’arte» annota Nogara che avverte subito de Tomasso che «tutto è combinato e lunedì può cominciare il trasporto delle casse da Castel S. Angelo». L’arrivo delle prime casse subisce però un rinvio: il 25 novembre «telefona de Tomasso che il trasporto delle casse si potrebbe cominciare domenica. Domenica no, tutt’al più sabato preannunciando…. Ed è appunto sabato 27 novembre che telefonano dall’Arco delle Campane che è arrivato un furgoncino del Ministero, sono le casse dei quadri, possono passare. Bisogna dare le disposizioni per aprire i cancelli del giardino e la porta a tram. della Pinacoteca».

Da quel giorno e fino alla liberazione di Roma, gli arrivi non hanno sosta. Secondo l’elenco fatto da Nogara su Ecclesia «nella Pinacoteca, accanto a 664 colli depositati dai musei e gallerie dello Stato, si accumularono 27 casse con dentro racchiusi tra l’altro il tesoro della Basilica di San Marco di Venezia», tesori del Quirinale, delle ambasciate e collezioni e archivi privati come quelle dei Chigi, degli Aldobrandini, dei Franchetti, dei Nasalli Rocca, degli Albertini… Trovò rifugio, ricorda, anche la spinetta di Mozart che poi appartenne a Spontini e infine a Mascagni sul quale aveva «musicato la Cavalleria Rusticana».

La generosa accoglienza delle opere d’arte pone però qualche problema, non solo di spazio ma anche di protezione e di cautela, con un turbinio di copie e verbali che ritmano la consegna delle casse. Il 9 gennaio 1944 Nogara annota, sempre in stile telegrafico, «Precauzione per la custodia delle opere d’arte depositate… Occorre una guardia notturna straordinaria (dall’Ave Maria alle 7 del mattino) di due gendarmi o guardie palatine. Illuminazione esterna. In caso di incendio, revisione impianti. Per l’apertura e chiusura di ogni cassa ci vuole verbale. Bisogna fare una rubrica con tutti i depositanti e depositato…».

Il 21 gennaio torna sull’argomento: la consegna che gli arriva dall’alto è che «i depositanti di opere d’arte devono fare una domanda scritta esonerando la Santa Sede da ogni responsabilità». Il 22 gennaio deve far fronte a un’urgenza legata a timori di razzie tedesche. Mentre Nogara è in visita ai musei e al magazzino «dove stanno scaricando casse di Urbino», arriva trafelato Italo Vannutelli, l’economo di Palazzo Venezia che sarà uno dei più attivi monument men italiani, per scongiurarlo di accogliere al più presto in Vaticano i «10 capolavori salvati dalla guerra» (quadri di Raffaello, Tiziano, Caravaggio, El Greco provenienti dall’Abbazia di Montecassino e dalle Marche) da un paio di giorni esposti in una sala di Palazzo Venezia.

A dare l’allarme era stato un ufficiale tedesco che aveva invitato Vannutelli a spedire in Vaticano queste opere, facendogli capire che con lo sbarco degli alleati ad Anzio tutto poteva accadere e che i capolavori sarebbero stati al sicuro solo nella città del Papa. «Viene Vannutelli: urgenza di depositare ciò che si può subito in Vaticano. Oggi verrà un camion… si è d’avviso che il camion possa venire e scaricare. Ne avviso Vannutelli». L’indomani alle 10 è «al magazzino dove si scarica», idem il giorno dopo. «Telefonano dall’Arco delle Campane che viene un altro carico di opere d’arte accompagnato da un funzionario tedesco. Arrivano Vannutelli, Tartaglia (il responsabile della ditta di trasporti Tartaglia) e Lavagnino (Emilio Lavagnino, storico dell’arte attivissimo nel salvataggio delle opere d’arte) per vedere come riparare le opere d’arte difese dal solo cartonnnage».

Le attenzioni di Nogara non sono però rivolte esclusivamente alla protezione delle opere d’arte italiane: anche all’interno del Vaticano giungono gli echi dei drammi che si stanno vivendo al di fuori delle sue mura. Così il 16 ottobre 1943, annota, «si hanno notizie delle imprese delle SS stamattina contro gli ebrei che vengono presi e deportati». Dal suo braccio destro, l’archeologo Filippo Magi, ha tre giorni dopo «notizie catastrofiche. Gli ebrei prima vendetta di Hitler; poi gli altri… i religiosi e il Vaticano». Un timore, quello di una vendetta contro il Pontefice, che non viene preso alla leggera: «rifugi preferibili per il Papa negli annessi e connessi della Biblioteca» annota Nogara il 30 ottobre; argomento sui cui ritorna il 26 novembre: «il Cardinal Mercati scrive, parla del nascondimento… del Papa…». Il 22 ottobre scrive «nulla da fare presso l’Ambasciata tedesca per gli ebrei».

Il 22 ottobre 1943 è anche il giorno in cui Nogara viene a conoscenza che «Cassino è stato evacuato dai monaci, dall’Archivio, dalla Biblioteca e dai tesori propri e ivi portati da Siracusa e Napoli». Il 4 aprile 1944 viene informato «delle cose orribili della Gestapo a via Tasso». Nel frattempo ci si attiva per la sorte del geografo Roberto Almagià, che troverà rifugio in Vaticano, e di quella della famiglia dell’epigrafista Mario Segre, per cui invece non sarà possibile far nulla.

Nogara viene via via informato di mille problemi, a cominciare delle sorti delle biblioteche germaniche, evacuate nel dicembre del 1943 nonostante i passi del Vaticano perché rimanessero a Roma. Il 13 dicembre Magi spiega a Nogara che «le biblioteche vanno inviate in Germania perché il Reich non si fida delle garanzie del Vaticano». L’archeologo Salvatore Aurigemma, cui si deve il salvataggio del magnifico mosaico di Palestrina, lo assilla con i pericoli del museo di Nepi, delle navi di Nemi e poi quelli di Villa Adriana e delle Terme di Diocleziano. Bressanone richiede a gran voce, con l’appoggio dei tedeschi, la restituzione della preziosa casula di S. Alboino che era stata inviata a Roma per un restauro.

Non mancano poi le sorprese. Come quando, il 16 dicembre 1943, viene trovata in Vaticano «una scritta bolscevica»: nell’arco di entrata ai Giardini di fronte agli Archivi, Nogara legge infatti «Viva Stalin Dittatore della vera libertà» o quando, con l’arrivo il 5 febbraio 1944 «del primo scaglione di vacche» evacuate dalle stalle di Castelgandolfo, Nogara assiste a «un rodeo nei Giardini Vaticani».

© Riproduzione riservata