Etimologicamente, «filosofia» significa amore per la saggezza. Non possesso, o pratica, della medesima, che competerebbe a chi l’avesse trovata e magari la insegnasse per modica cifra, come i tanti chiacchieroni che circolano di questi tempi e i sofisti castigati e ridicolizzati da Socrate. Per il filosofo, la saggezza è oggetto di ricerca, non di sicuro controllo, fuoco immaginario di un percorso infinito, visione illusoria (in quanto ci illude, ci mette costantemente in gioco) che recede davanti ai nostri occhi incantati, al nostro impegno inesausto. Quando spiego queste cose ai miei studenti, qualcuno obietta: perché rincorrere quel che non verrà raggiunto? Ne vale la pena? Domande simili non hanno una risposta diretta, come quando mi si chiede che ore sono e rispondo «Le cinque e mezza». La risposta non può che essere una conversione, una contestazione dei presupposti su cui sono fondate le domande e un riorientamento dell’esigenza che le domande esprimono verso nuovi obiettivi. Né si tratta di obiettivi da poco, perché in quella titubanza (ne vale la pena?) si cela il più perentorio e angoscioso dei misteri: come ottenere la felicità? Quali delle azioni che compiamo, o possiamo compiere, meglio ci permetteranno di raggiungere, o almeno approssimare, tale supremo traguardo?

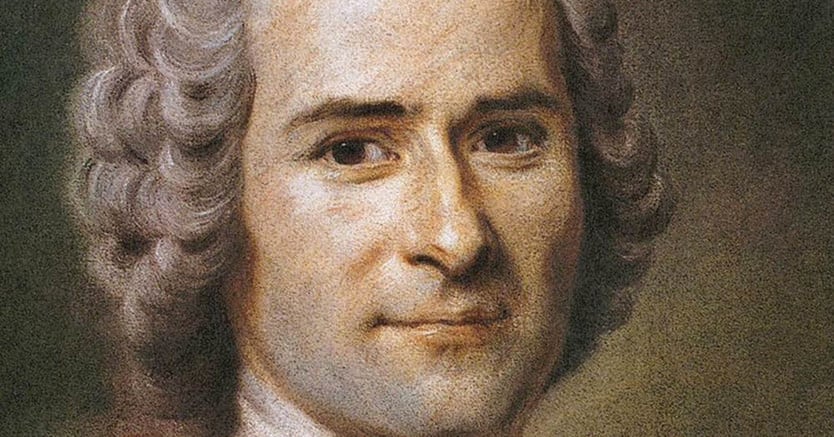

Jean-Jacques Rousseau fu pensatore geniale e innovativo ma anche individuo inquieto, rissoso e contraddittorio. Illuminista della prima ora, collaboratore dell’Enciclopedia, si rivoltò contro illuministi storici quali Voltaire e Diderot dicendone peste e corna; padre di cinque figli illegittimi che abbandonò in orfanotrofi, scrisse l’Èmile, uno dei testi più importanti nella storia della pedagogia; giudicato autore blasfemo e perseguitato con pari ferocia da cattolici e calvinisti, dichiarò l’indispensabilità della fede religiosa; apolide scacciato ed esiliato da ogni dove, difese l’innocenza dei costumi e delle tradizioni locali.

Heinrich Meier, professore di filosofia all’Università di Monaco che lo ha studiato per trent’anni, gli ha dedicato On the Happiness of the Philosophic Life (versione americana di un libro uscito originariamente in tedesco), un commento alla sua ultima opera, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, che Meier giudica aliena rispetto al corpus di Rousseau, una sorta di meta-riflessione sul senso che si può dare non solo a quel corpus, e alla biografia del suo autore, ma in generale a una vita spesa nella ricerca della verità e della saggezza, e sul posto che ha in essa (se ne ha uno) la felicità.

Chi chieda se valga la pena di compiere un qualsiasi sforzo sta assumendo che ci debba essere qualcosa di esterno e posteriore allo sforzo, che lo sforzo ci permette di conseguire e che, una volta eventualmente conseguito, lo giustifichi, ne determini la consistenza e l’efficacia. E chi la pensi così non ha speranza di felicità: se la felicità è uno stato risolto in sé, indipendente da ogni altra condizione, «nessuno è felice finché la sua felicità è basata su quel che accadrà in futuro».

Quindi la felicità è possibile solo se si è concentrati senza riserve sull’esperienza attuale, se l’esperienza non ha bisogno d’altro, non è indirizzata a nulla di diverso da sé. L’effettiva durata dell’esperienza, il tempo cronologico che occupa, non contano: conta la sua dignità. Meier, che ha scritto anche su Nietzsche, ne parla in termini che ricordano l’eterno ritorno: «Il momento è felice se ne possiamo dire “Che duri per sempre”»; «Rousseau lega la felicità al fatto che si possa dire “Vorrei che questo istante durasse per sempre”».

Come ottenere uno stato siffatto in un’esistenza limitata, in cui tutto è caduco e transitorio e ogni episodio, per quanto valido, per quanto ricco di contenuto, arriverà inesorabilmente a termine? Attraverso la conversione cui accennavo: ridirigendo il nostro sguardo dal bersaglio esterno che staremmo cercando di colpire alla sostanza delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri. Trasformando l’esperienza da transitiva a intransitiva. Scoprendo un’attesa che è sospensione e turbamento ma non bisogno di nulla di specifico, un desiderio che desidera solo la sua stessa energia, un amore che è abbandono e accoglienza come atteggiamento, non come dipendenza da un altro. E, anche, un amore per la saggezza che è perpetua interrogazione, ammirata meraviglia per la natura, fervida, affettuosa, paziente riflessione sull’enigma sotteso da ogni banalità: cifra rivelatrice del destino dell’animale razionale, che solo realizzando la ragione, indagando senza altro motivo che l’indagine, può rispettare la propria essenza.

È significativo che Rousseau raggiunga questa consapevolezza a poca distanza dalla morte e la esprima in un’opera rimasta incompiuta; forse solo retrospettivamente si può apprezzare la fortuna che ci è toccata quando abbiamo vissuto momenti di eternità, risolti in sé, e quindi felici, perché non sviati da nessun’altra considerazione, non attratti da nessun’altra meta.

Heinrich Meier, On the Happiness

of the Philosophic Life: Reflections on Rousseau’s Rêveries, tradotto da Robert Berman, University of Chicago Press, Chicago, pagg. XVIII+344, $50

© Riproduzione riservata