Perché gli inglesi bevono più tè che caffè? Per alcuni, la risposta starebbe nel fatto che le foglie di tè possono essere rimesse in infusione: delle due, dunque, sarebbe la bevanda di gran lunga più economica. E tuttavia, proprio negli anni in cui il consumo di tè prende il volo in Inghilterra, nell’America coloniale ha inizio un grande innamoramento collettivo con il caffè, che prosegue tutt’ora.

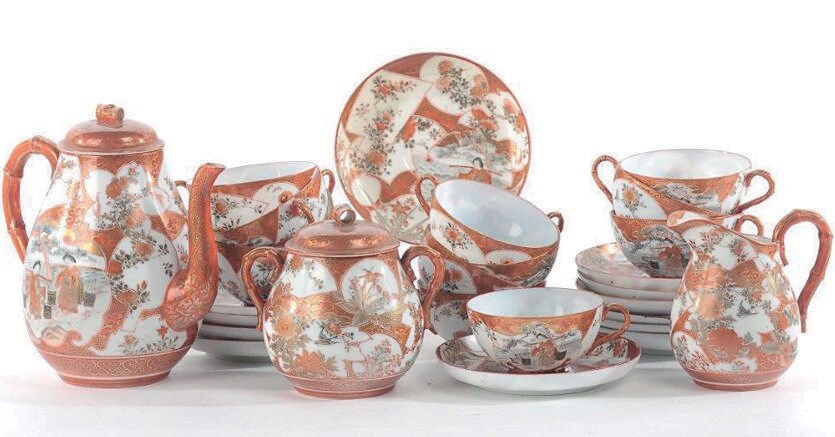

Sono infiniti i dilemmi della storia delle “cose”, risultano tanto più interessanti quanto più si capisce che le “cose”, i nostri consumi, sono parte della nostra identità, contribuiscono a plasmarla, ci dicono chi siamo e chi vogliamo che gli altri pensino che siamo. Le loro vicende s’intrecciano: per esempio quella delle bevande esotiche e quella della porcellana. «A Londra, nel 1675, non vi era alcuna famiglia che avesse in casa stoviglie o utensili per il tè o il caffè. Nel 1725 il 35% delle case aveva un servizio da té e il 60% disponeva degli utensili adatti».

Empire of Things di Frank Trentmann, libro monumentale per dimensione e per ambizione, si propone nientemeno di essere una storia universale di questo “impero delle cose” che gli esseri umani si sono costruiti attorno. Trentmann, studioso del Birkbeck College di Londra, nel 2008 ha pubblicato Free Trade Nation: Consumption, Civil Society, and Commerce in Modern Britain, un lavoro di capitale importanza su come il liberoscambismo permeato in profondità la cultura politica inglese, dall’abolizione delle Corn Laws a metà Ottocento sino alla prima guerra mondiale.

Empire of Things è un saggio che va via meno liscio, il suo autore è una sorta di orologiaio che non si accontenta mai del segnatempo che ha prodotto, ma ne complica continuamente il meccanismo. Eppure la tesi centrale sarebbe di elegante semplicità: non è vero che il consumismo è un fenomeno esclusivamente contemporaneo, una realtà che può essere situata soltanto nell’Occidente del secondo dopoguerra, a trazione americana. Uomini e donne hanno sempre cercato di avere più cose, se ne sono appassionati, le hanno riunite in collezioni, ne scelgono alcune e non altre per esprimere se stessi: avere è anche un modo di essere. Questo è, agli occhi di Trentmann, universalmente vero nelle diverse società umane. A dispetto della retorica imperialista, «gli africani non avevano bisogno dei loro colonizzatori per imparare ad essere consumatori». Avevano già il loro «lessico del desiderio materiale». I viaggiatori europei notavano come «agli indigeni piacesse esibire le suppellettili più fini, mettendole in bella mostra nelle proprie stanze, in modo che gli estranei potessero ammirare piatti, tazzine da caffè, ninnoli, canestri e molto altro ancora». Prima dell’espansione coloniale il commercio fra Africa ed Europa aveva già preso abbrivio, sulla spinta dei desideri delle persone. «Nel 1850 la Gran Bretagna aveva inviato in Africa occidentale 17 milioni di iarde di stoffa. Venticinque anni prima, le esportazioni erano state di appena un milione».

La storia degli oggetti, insomma, non è affatto una vicenda di vacuità e leggerezze. Ha a che fare con l’ampliarsi e il restringersi delle rotte degli scambi, con le preferenze che cambiano per le evoluzioni della cultura e della tecnologia. Trentmann ci sommerge di dettagli. Dalla dipendenza per il cioccolato sviluppata per primi da gesuiti e domenicani al proto-consumismo della Cina della dinastia Ming, Empire of Things inforca l’andamento dei consumi come occhiali per leggere la storia. L’autore è una rara avis, un erudito con la passione della cultura materiale.

Trentmann semina nel libro caveat e distinguo, teme per il rapporto fra consumi e risorse naturali, vorrebbe un dibattito pubblico fecondo che ricordasse ai consumatori «che sono anche cittadini». Nel contempo, egli è evidentemente convinto che non vi sia nulla di male in questa «mania acquisitiva di massa». Che «la marea dei beni abbia iniziato a lambire mercanti e agricoltori, oltre che i grandi proprietari terrieri», per poi raggiungere anche le classi più umili, è una buona descrizione di ciò che chiamiamo «progresso».

La democratizzazione dei lussi è stato uno dei fattori che ha contribuito alla rivoluzione industriale. Era già la tesi dello storico olandese Jan De Vries: le basi della crescita economica moderna vengono gettate quando le persone cominciano a «lavorare di più per consumare di più», aumenta la partecipazione al lavoro e la domanda si fa più robusta e più complessa. Ma la crescita dei consumi ha anche avuto ripercussioni politiche.

«L’opinione comune dei Tory nella Londra degli anni Sessanta del ’700 era che i coloni americani dovessero produrre, anziché consumare. I lussi potevano essere del tutto innocui in patria, ma nelle colonie rappresentavano uno spreco e meritavano di essere tassati di conseguenza. Solo cinquant’anni prima, Westminster l’avrebbe avuta vinta, ma i coloni erano presi dalla frenesia di spendere e stavano riempiendo le proprie case di stoviglie e la propria pancia di tè, tutte cose importate dall’estero. Non erano disposti a vedere il loro nuovo livello di vita scomparire sotto i colpi delle imposte».

Dove Trentmann è meno convincente è nell’unire i puntini fra economia e politica. Si tratta, del resto, di un tentativo difficile e ardito. La prospettiva del consumatore è per forza centrata sull’individuo, allargare lo sguardo non è così semplice. Lo storico inglese ha senz’altro ragione a ricordarci che sullo sviluppo del capitalismo moderno molto ha pesato la politica. Ma ogni tanto i nessi causali non sono forse così chiari: capita che i piani dei legislatori per sviluppare questo o quel settore siano spesso ricostruzioni ex post, l’evento fortuito di un più complesso bricolage di iniziative politiche e tentativi imprenditoriali.

L’importanza del libro di Trentmann risiede nel ricordarci «la continua importanza delle cose materiali». Egli difende il pubblicitario Ernest Dichter, l’obiettivo polemico del Vance Packard del Persuasori occulti. Richter aveva capito che «volere più roba non è una cosa frivola: si tratta di una questione di auto-realizzazione». «È un grande errore voler tracciare una linea netta fra cose e emozioni». Il consumismo non è un sottoprodotto dell’imperialismo americano. «Che ci piaccia o meno, dobbiamo venire alle prese con la notevole forza e la straordinaria capacità di resistenza esibita dalla cultura del consumo nel corso dell’ultimo mezzo millennio». Amen.

© Riproduzione riservata