«Fino a che punto è lecito spingersi per sopravvivere? ». È la domanda che leggiamo nel risvolto di copertina de Le assaggiatrici di Rosella Postorino, da poche settimane in libreria per Feltrinelli (pp.287, 17 euro). Ma è la domanda che ognuno di noi si è posto almeno una volta. Per ogni dolore vissuto, per ogni tragedia sfiorata, attraversata, conosciuta. Che sia della storia o del nostro tempo, che sia personale o collettiva. Che cosa siamo disposti a fare per salvarci? Siamo vittime o carnefici? O siamo sia vittime che carnefici? Le risposte Rosella Postorino le cerca nella tragedia – sfondo narrativo potentissimo - che ha attraversato il ventesimo secolo: il nazifascismo. La fascinazione è un trafiletto su un giornale: la storia di Margot Wolk, la donna che dopo anni di silenzio racconta il periodo della sua vita in cui è stata una assaggiatrice di Hitler. Il mostro, il lupo, nella sua tana – la wolfsschanze - aveva al suo servizio un gruppo di donne che assaggiavano il cibo per suo conto, cavie anti-veleno. Postorino recupera tutti i servizi pubblicati dalla stampa tedesca, si documenta, scrive, «cerca» Margot. Parte per Berlino. La sfiora: Margot muore prima che lei riesca a incontrarla. Ed è a questo punto che Margot «diventa» Rosa, diventa Rosella, e che Rosella entra dentro la «tana».

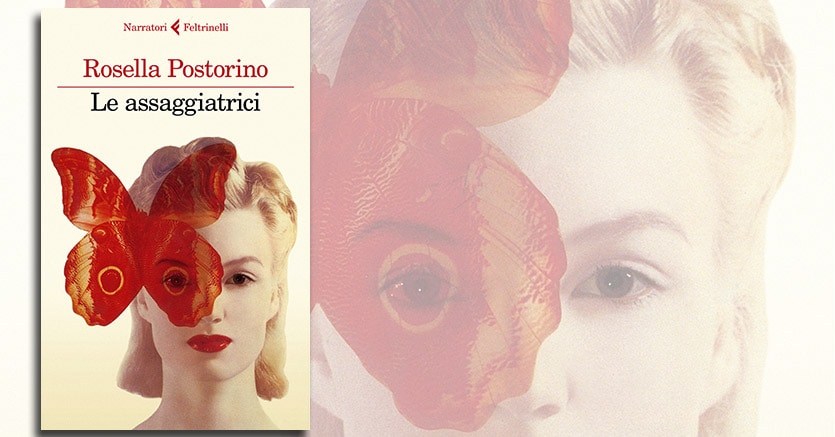

Le Assaggiatrici di Rosella Postorino

«Quando ho deciso di scrivere, ho pensato che non avrei potuto farlo se non mi fossi immedesimata fortissimamente. Così mi sono chiesta che cosa avrei fatto io al suo posto», dice Postorino. Che poi è anche che cosa avremmo fatto noi al suo posto. Perché la potenza di queste pagine (che sono magnetiche e intensissime) sta nella capacità di Rosella Postorino, di trasferire questa domanda sulla nostra carne: noi siamo Rosa, siamo Margot. Il mondo di Rosa diventa il nostro, anzi il nostro mondo diventa il mondo di Rosa. I nostri genitori, le nostre amiche e i nostri amici, i colleghi, gli amori. Perché «non c’è modo – dice Postorino – di entrare nella testa dei personaggi se non tirando fuori la loro umanità e la loro umanità sta nelle loro relazioni, nei ricordi, nelle paure, nelle fragilità, anche meschinità».

La fragilità di una donna che per esempio ama colui che la storia ci consegna tra i carnefici (il tenente Ziegler). Ma lì, in quel momento, nella stalla dei suoceri di Rosa, o nella «tana» la consapevolezza si misura e si stempera con la necessità dell’adattamento. E l’adattamento ridimensiona. Rosa ama un Ss, ma nell’attimo in cui Rosa e Ziegler si mettono l’una nelle mani dell’altro esiste un biasimo più grande della comprensione che questa scelta sollecita? La meschinità di una confidenza che origina un delitto. Ma chi condannerebbe una donna (Leni) che straparla per conquistare l’amante (amante che è al tempo stesso illusione dell’amore e violenza)? In fondo cosa c’è di male in una ingenuità? Ma l’ingenuità diventa delitto, quindi colpa. Ed è la colpa il nucleo che calamita Postorino, «il crinale sottile tra privilegio e colpa in cui Rosa viene relegata».

Crinale che Pastorino aveva colto nel modo contradditorio in cui Margot, nel momento della confessione pubblica, aveva raccontato i pranzi e le cene nella caserma del lupo. Il momento del cibo è un incubo che, a un certo punto, si compie tre volte al giorno. L’atto del nutrirsi che è l’atto della vita per eccellenza diventa invece l’atto più rischioso: la vita diventa morte. Ma di quei cibi Margot parla come di prelibatezza, ne racconta la bontà. Ecco perché il privilegio e la colpa di Margot coincidono. «Ad ascoltarlo con gli occhi chiusi, il suono della mensa sarebbe stato un suono buono. Il tinnire delle forchette sui piatti, il fruscio dell’acqua versato, il rintocco del vetro sul legno, il ruminare delle bocche, l’acciottolio di passi sul pavimento, l’accavallarsi di voci e versi di uccelli e cani che abbaiano, il rugghio distante di un trattore colto dalle finestre aperte. Sarebbe stato nient’altro che il tempo del convivio; fa tenerezza il bisogno umano di cibarsi per non morire…».

Pur muovendosi su un perimetro narrativo storicamente ben delineato, la narrazione è intima, il timbro della familiarità con i personaggi è dominante. La madre di Rosa è soprattutto il suo odore, l’odore che la figlia eredita dalla madre e che di questa donna è l’unica traccia di immortalità. L’odore, o il fiato. «Quella notte, correndo per le scale con mia madre sottobraccio, mi chiedevo che notte fosse, il suono della sirena antiaerea. Da ragazzina avevo cantato nel coro della scuola, l’insegnante lodava la mia intonazione, il timbro vocale , ma non avevo studiato musica e le note non sapevo distinguerle. Eppure, mentre mi sistemavo accanto a Frau Reinach col suo fazzoletto marrone in testa, mentre guardavo le scarpe nere di Frau Preib sformate dall’alluce valvo, i peli che spuntavano dalle orecchie di Herr Holler e i due minuscoli incisivi di Anton, il figlio degli Schmidt, mentre l’alito di mia madre, che mi sussurrava hai freddo, copriti, diventava l’unico odore osceno e familiare a cui attaccarmi, nient’altro m’importava se non di sapere a quale nota corrispondesse lo squillo prolungato della sirena…».

Il tema della sopravvivenza è esploso attraverso la narrazione della fisicità. La storia si accascia sui corpi. I corpi sono il male. Il corpo è il teatro sui cui si consuma il senso di colpa (lo stesso corpo su cui: «…Poi l’estate del ’44 aveva cominciato a svigorire, e io mi ero accorta di esistere di meno, da quando lui non mi toccava più. Il mio corpo aveva rivelato la sua miseria, la sua inarrestabile corsa verso la decomposizione. Era stato progettato con quel fine, tutti i corpi sono progettati con quel fine: com’è possibile desiderarli, desiderare qualcosa che è destinato a putrefarsi? È come amare i vermi che verranno».

A Postorino interessano i comportamenti degli individui quando si trovano dentro organizzazioni che li schiacciano. Totalitarie, come in questo caso, o criminali, come nello stupendo L’estate che perdemmo Dio, o quando a mutilarli è la malattia (La stanza di sopra) o la prigione (Il corpo docile). La sua capacità di svolgere questa investigazione è straordinaria, perché non c’è parola che non riesca a impadronirsi del lettore. Nulla in queste pagine è sprecato, ogni frase è perfetta, premessa di quella successiva. Ogni pagina innesca l’emotività, allo stesso tempo mantenendosi asciuttissima.

«Abbiamo vissuto dodici anni sotto una dittatura, e non ce ne siamo quasi accorti. Che cosa permette agli essere umani di vivere sotto una dittatura? Non c’è alternativa, questo è il nostro alibi. Ero responsabile soltanto del cibo che ingerivo, un gesto innocuo, mangiare: come può essere una colpa? Si vergognavano, le altre, di vendersi per duecento marchi al mese, ottimo salario e vitto senza paragoni? Di credere, come avevo creduto io, che immorale fosse sacrificare la propria vita, se il sacrificio non serviva a nulla? Io mi vergognavo davanti a mio padre, sebbene mio padre fosse morto, perché la vergogna ha bisogno di un censore per manifestarsi...».

© Riproduzione riservata