Di chi è la “vita da expat” del titolo del nuovo libro di Francesca Rigotti? Il lettore scopre subito che è la sua, in quello che a prima vista potrebbe essere un volume autobiografico. Lo è solo in parte, perché in realtà il saggio è una summa degli interessi filosofici, linguistici e sociologici dell’autrice, rivolti in questo caso al tema migranti.

Una scelta le cui motivazioni sono espresse con la chiarezza alla quale Rigotti ci ha abituato: «Ho deciso di aggiungere la mia voce al coro che parla di migrazione e anche di filosofia della migrazione, perché questo è un problema urgente, e io sento l’impellenza di farlo. E lo faccio mischiando la storia grande con la piccola, la mia migrazione e quella di tantissime altre persone, in realtà per cercare, più che soluzioni, conforto e senso, per me e per loro. Lo faccio anche applicando al fenomeno della migrazione e dell’espatrio le mie competenze metaforologiche, ovvero di studio delle immagini, delle analogie e delle metafore con le quali descriviamo tali fenomeni».

E allora si parte da Francesca Maria Anna Rigotti, per tutti solo Francesca, figlia di pugliesi emigrati a Milano dove lei nasce, cresce e studia, strutturando la sua persona, imbevendosi dell’energia della città, vivendo appieno il ’68. L’amore la porta in Germania, a Gottinga, città universitaria della Bassa Sassonia. Dove si sente a tutti gli effetti una migrante (certo, scrive, Ri-Gotti-nga, cioè la crasi tra il suo cognome e quella della città, potrebbe significare che è quanto il destino aveva in serbo per lei). Una migrante, dunque, ma particolare: una expat (dall’inglese expatriate), come si dice da qualche anno, per differenziare chi si trasferisce volontariamente all’estero per un posto di lavoro, spesso qualificato e ben remunerato, da chi lascia il Paese di origine in condizioni disperate. Nel primo caso non c’è disperazione, non ci sono guerre dalle quali fuggire per sopravvivere, eppure l’esistenza oltreconfine si annuncia difficile: la lingua, le abitudini, i pochi momenti conviviali dove non si esprime («ci ho messo cinque anni per riuscire a conversare decentemente») fanno sentire Rigotti un’estranea, e soprattutto acuiscono la mancanza del suo mondo, le amicizie, gli affetti, la socialità autentica. Arrivano i bambini (ai nipotini Milos ed Elia è dedicato il libro) che cambiano ritmi e giornate, ma non bastano a cancellare quello stato di strana sospensione di chi è non a casa.

La parte biografica si interrompe per far posto a diverse analisi e riflessioni: dalla condizione della donna expat, spesso tale perché al seguito del marito in carriera e senza possibilità di costruire un proprio percorso («la feroce forza che governa il mondo vuole che le donne seguano l’uomo nel Paese dove si trovano gli interessi e gli affetti di lui»), al linguaggio relativo al tema migranti e a come l’uso delle parole influisca sulla percezione del fenomeno. Rigotti si sofferma sulla dicotomia “noi” e “voi”, con i “nostri” da anteporre e privilegiare rispetto agli altri, e pazienza se il tanto sbandierato valore della meritocrazia ne esce malconcio; ricorda le due tipologie di muro, quella che rinchiude nelle gabbie dorate di quartieri residenziali non accessibili la gente che non vuol correre pericoli, e quella che esclude e respinge i migranti, a forza di barriere di pietra e filo spinato.

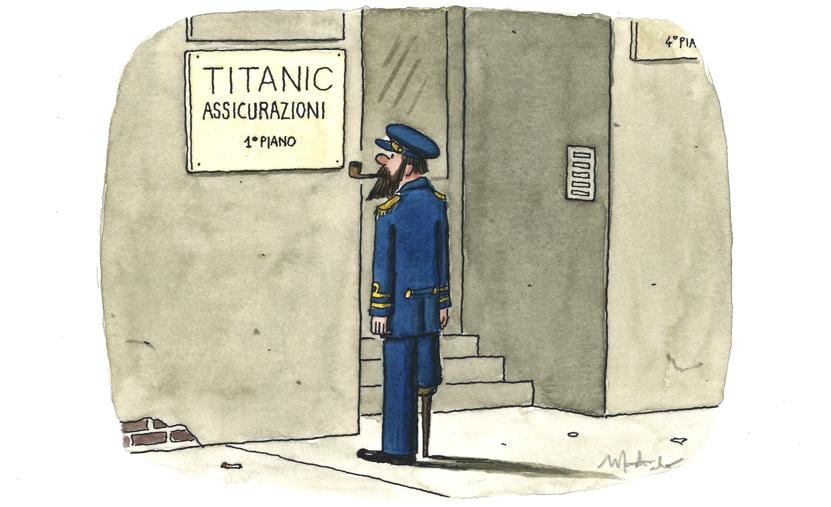

Nel corso delle pagine si sottolinea il continuo richiamo al patriottismo, si esplorano le metafore acquatiche (“ondata”, “invasione delle coste”, “diluvio”, “opporre una diga alla minaccia di inondazione dei profughi”) evidenziandone il portato negativo, quasi si trattasse di una catastrofe naturale. Una tendenza lessicale registrata già negli anni 80, non solo in Italia, e poi consolidatasi nel tempo. «Un’immagine paradossale – commenta l’autrice – dal momento che rovescia le posizioni dell’attore e dello spettatore: è infatti il migrante che arriva dal mare che è in pericolo e che talvolta drammaticamente perde la vita». Il ricorso martellante a questo linguaggio, s’interroga l’autrice, a cosa è dovuto se non al voler incutere timore e amplificare tensioni? «È nota la paura dell’uomo rinascimentale nei confronti dell’acqua e delle tempeste; basti ricordare le immagini ossessive di Leonardo, che disegna e ridisegna ondate diluviali e scrive un’operetta intitolata Il diluvio; nonché Il Naufragio di Erasmo da Rotterdam, colloquio dedicato proprio all’impotenza umana di fronte allo scatenarsi degli elementi marini», osserva Rigotti.

Tra i tanti riferimenti ed esempi disseminati nel libro, si distingue la vicenda di Vilém Flusser, filosofo dei media e scrittore, ebreo di Praga costretto alla fuga tra il ’38 e il ’40: finì per approdare in Brasile, riuscendo a capovolgere una tragedia nell’opportunità di sperimentare la massima libertà, imparando diverse lingue (tornò poi in Europa negli anni 70). Certo, senza trovare una nuova patria, dopo aver perso l’Heimat, e facendo i conti con una rinascita anche dolorosa ma priva di legami condizionanti e ingombranti. Un migrante della “storia grande”.

Non fornisce soluzioni, è vero, Francesca Rigotti. Ma l’educarsi alla riflessione e al ragionamento aiuta a rinvenirli, quei rimedi, a definire un approccio ponderato, a darsi una misura tra l’apparente necessità di dover agire in un certo modo e l’obiettivo di farlo con intelligenza e buon senso. Ecco perché vale la pena di leggere questo libro.

Migrante per caso. Una vita da expat, Francesca Rigotti, Raffaello Cortina, Milano, pagg. 132, € 13. In libreria dal 13 giugno

© Riproduzione riservata