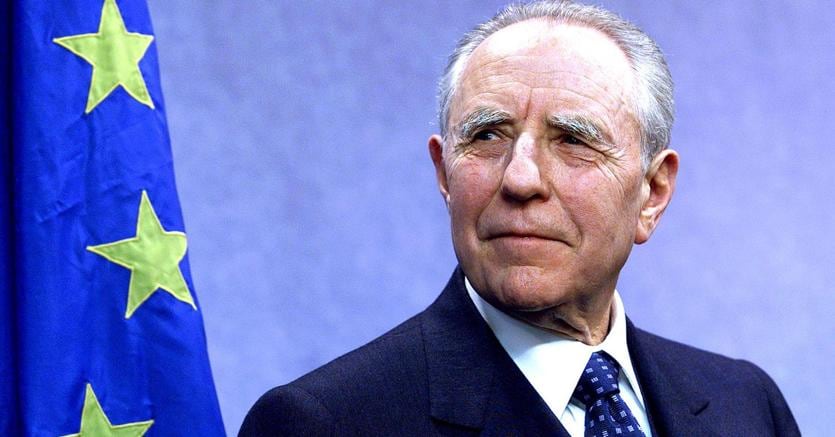

Il primo ricordo che ho di Carlo Azeglio Ciampi, allora Governatore della Banca d'Italia, risale al 1992 durante il primo anno di Presidenza della Confindustria. Avevo preso l'abitudine con lui di un incontro periodico di informazione reciproca sull'andamento dell'economia, allorché venerdì 11 settembre del 1992 l'appuntamento previsto per le ore 10 fu improvvisamente rinviato per impegni sopravvenuti del Governatore.

Intuii subito che questi potessero essere legati alle tensioni della lira sui mercati ma, preso dal sacro rispetto nelle Istituzioni, evitai di informare chiunque in Confindustria (ed anche all’interno della mia azienda) di tale contrattempo per impedire che una mia “intuizione” potesse dar luogo a comportamenti distorsivi sul mercato. Infatti nel weekend fu dichiarata la svalutazione della lira, stante la pressione del marco tedesco rispetto all’obiettivo di far votare la domenica successiva, il 20 settembre, in Francia, senza contraccolpi, il referendum indetto sui trattati Europei.

Nei mesi successivi incontrai il Ciampi presidente del Consiglio, che costruì con Confindustria e sindacati un percorso virtuoso di concertazione, parola che negli anni successivi fu prima snaturata e violentata da interpretazioni di comodo poi dichiarata obsoleta dai governi di Berlusconi e dalla politica di questo decennio. In realtà la concertazione ha trovato, dopo essere stata sperimentata con Giuliano Amato nel ’92, la sua piena consacrazione nell’accordo del 23 luglio 1993: si condividevano gli obiettivi generali, si cercavano di individuare percorsi comuni ovvero distintivi di ogni istituzione o forza sociale; ognuna di questa si poneva liberamente in coerenza con l’obiettivo condiviso, senza scambi impropri come accadeva negli anni ’80 con le politiche consociative, e senza conflitti inutili figli degli anni ’70. Le riunioni si susseguirono giorno e notte per ragionare e definire obiettivi e percorsi: Ciampi, pazientemente, argomentando i vantaggi di ogni specifica azione, tracciava il filo che avrebbe unito istituzioni e parti sociali in un accordo positivo, foriero di risultati per lunghi anni. Ricordo che il giorno della firma mi ero riservato di aderire o meno perché non era stata soddisfatta la nostra richiesta di decontribuzione per il salario aziendale di produttività, che fin da allora appariva come uno strumento di modernizzazione delle relazioni industriali; assunsi una posizione di incertezza che avevo manifestato anche ai miei colleghi della delegazione di Confindustria. Arrivato a Palazzo Chigi, incontrai Ciampi e i tre segretari confederali per una riunione privata durante la quale chiesi in alternativa il rispetto di un accordo di moratoria nella contrattazione per i successivi 18 mesi. Ciampi prese la parola dopo la mia richiesta e disse pacatamente, con la sua leadership, che riteneva la richiesta equilibrata e che era sicuro che i tre sindacalisti presenti, anche se non potevano firmare un documento che formalizzasse tale impegno, lo avrebbero sicuramente rispettato. Bastò un cenno di capo, ci stringemmo la mano e andammo a firmare pubblicamente l’accordo strutturale già condiviso. Purtroppo tale esperienza rimase di fatto unica: negli anni successivi ogni incontro bilaterale e non trilaterale veniva definito e confuso con la concertazione; parimenti la parola concertazione si usava solamente in caso di accordo di merito e non come rappresentazione del metodo di un confronto strutturato, così come era stata costruita da Ciampi.

Da lui, ministro del Tesoro, ricevetti alcuni anni dopo nel 1998 (previa telefonata di ricognizione e responsabilizzazione da parte di Mario Draghi), la proposta di assumere l’incarico di presidente della Banca Nazionale del Lavoro, per guidare la Banca verso l’economia di mercato: il valore e l’autorevolezza del proponente e il suo richiamo alla crescita di un mercato europeo del credito furono elementi non secondari per indurmi ad accettare un impegno così nuovo e diverso, che avrebbe modificato l’ordine di priorità dei miei impegni professionali e civili.

D’altronde l’impegno europeo e civile di Ciampi è stato una costante fondativa del suo impegno politico e un esempio per quanti di noi si riconoscevano in quella utopia; ogni azione di amministrazione si richiamava infatti ai valori e agli ideali di Spinelli e dei grandi europeisti del dopoguerra, con una capacità di aggiornamento al mutare dei tempi che lo hanno visto protagonista fino a questi ultimi mesi.

Ciampi Governatore della Banca d’Italia, presidente del Consiglio, ministro del Tesoro e poi Presidente della Repubblica ha sempre proposto un messaggio di modernizzazione: da un lato sull’incontro tra capitale e lavoro, dall’altro sullo sviluppo dell’idea europea. Di ciò è stato coerentemente prima attore e poi testimone non tralasciando mai, anche negli ultimi anni, di dare una parola di serenità e di ragionevolezza sulle convulse vicende della politica e dell’economia.

© Riproduzione riservata