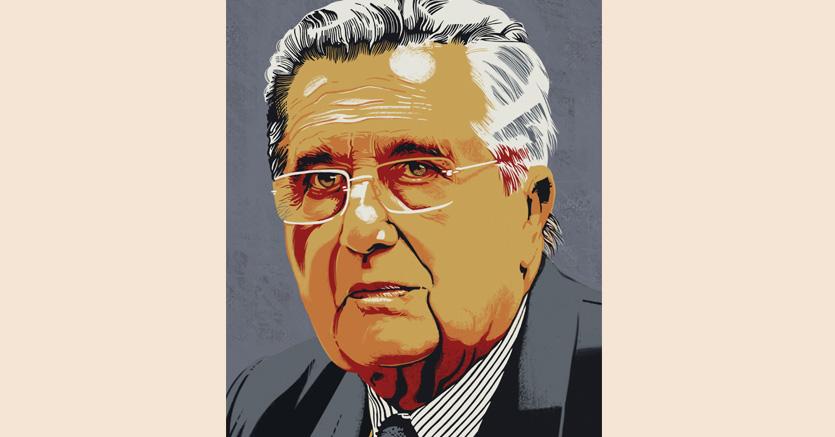

«L’Olivetti è una straordinaria storia di successo nelle sue ripetute metamorfosi». Carlo De Benedetti è nella sua casa in collina, a Dogliani. Cà di Nostri è una vecchia cascina acquistata e rimessa a posto dieci anni fa. Sotto i nostri occhi si trovano i filari di Dolcetto della famiglia Einaudi. Quaranta anni fa arrivava a Ivrea. «Scomparse le macchine da scrivere e le calcolatrici meccaniche la Olivetti si è inventata l’informatica distribuita e, quando questa è andata in crisi in Italia e in tutto il mondo, ha dato alla luce la sua ennesima nuova vita generando Omnitel, la maggior creazione di valore della storia dell’economia italiana. E questo naturalmente dopo aver pagato tutti: le banche, i fornitori, i dipendenti, i fondi pensione».

Cà di Nostri è per lui un’abitazione del cuore: «Ci vengo spesso anche se in maniera discontinua, trascorro qui parecchio tempo, quando arrivo in macchina da Lugano o in aereo da Roma, alla vista di queste colline mi scatta un senso di agio e serenità». Oggi, a causa della foschia all’orizzonte, non si vedono le Alpi dal Monviso al Monte Rosa, che invece si stagliano nette all’orizzonte quando il cielo è limpido. La quiete delle Langhe è interrotta solo dall’abbaiare dei due griffoni di Bruxelles da città («uno si chiama Arturo, l’altro Ing., così ha voluto mia moglie Silvia») e dei due jack russell da campagna Tip e Tap.

Nell’aprile del 1978, De Benedetti assume il controllo di una Olivetti decotta che l’anno prima, a fronte di 1.365 miliardi di lire di ricavi, aveva 1.536 miliardi di debiti, 100 miliardi di perdite nette e una capitalizzazione di Borsa di 50 miliardi: il 26 aprile del 1978 veniva cooptato nel consiglio di amministrazione, diventando amministratore delegato e vicepresidente, con presidente il Gran Borghese Bruno Visentini, giurista e repubblicano. Il 2 maggio di quell’anno entrava per il suo primo giorno a Palazzo Uffici a Ivrea.

Quella ristrutturazione e quel rilancio sono diventati un caso di scuola, perché basati sulla riorganizzazione delle fabbriche e sul controllo di gestione, sull’introduzione dei bilanci consolidati e sulla finanza di impresa, fino alla chiusura del cerchio della metamorfosi dell’informatica distribuita: «L’Olivetti era una azienda a prevalenza elettromeccanica. Arrivavo dalla Fiat Caserma. Entravo nella Olivetti Fabbrica delle Idee. Impiegai pochi giorni a diventare olivettiano. Mantenni due storici collaboratori di Adriano, Renzo Zorzi e Mario Caglieris, alle relazioni culturali e alle relazioni interne. Mentre scomparivano macchine da scrivere e calcolatrici, proseguimmo nella mutazione di pelle che ci portò all’informatica distribuita. Una evoluzione radicale e profonda, che ripetemmo quindici anni dopo con la telefonia mobile».

Un passaggio irripetibile della nostra vicenda, un tassello fondamentale di un mosaico italiano che allora – con la rivoluzione del personal computer, l’M24 è del 1984 – aveva anche il profilo internazionale della leadership europea dell’automobile (la Fiat Uno di Vittorio Ghidella), della primazia sexy e sfrontata della moda con i negozi di Giorgio Armani e di Gianni Versace a Los Angeles su Rodeo Drive e a New York sulla Fifth Avenue, della forza della terra dei Ferruzzi guidati da Raul Gardini e della innovazione eretica nella governance della Montedison del fautore della public company Mario Schimberni.

La vita privata e la vita pubblica si sovrappongono, si inseguono e si mescolano. Nel giardino di questa casa in collina è montata una porta di calcio. «Qui vengono soprattutto i nipoti di mia moglie Silvia, che sono ancora ragazzini, mentre i miei nipoti sono tutti laureati o laureandi». Pochi giorni fa, il 18 aprile, la Corte d’Appello di Torino ha assolto lui, il fratello Franco, Corrado Passera e altri dieci dirigenti dalla responsabilità di avere provocato morti e malattie in Olivetti con l’amianto, perché il fatto non sussiste. Nel 2016, il Tribunale di Ivrea aveva a sorpresa comminato pene pesanti. Lui preferisce non commentare, anche se sorride mentre gli ricordo una sua battuta – non guascona e provocatoria come al suo solito, ma in quell’occasione amara - di qualche anno fa, quando in molti erano rimasti stupiti per queste accuse che avevano lasciato di stucco prima di tutto gli indagati: «Bricco, glielo garantisco. Io nella mia vita ho fatto tante cose, giuste e sbagliate, ma le assicuro che con i morti per amianto non c’entro nulla».

De Benedetti riflette sulla traiettoria della Olivetti. E sui meccanismi di ricostruzione della memoria storica che – miscelando economia e politica, personalismi e giochi di potere – hanno reso la Olivetti qualcosa di inaccettabile, quasi di scabroso, comunque di complicato da maneggiare e da considerare con razionalità e obiettività: «Nei suoi cento anni di vita, da Camillo e Adriano fino a me, la Olivetti è stata segnata dalla cultura laica in un Paese confessionale e da un fondo ebraico in una società con periodiche pulsioni antisemite. Ma, soprattutto, la Olivetti è stata caratterizzata dalla estraneità al sistema tradizionale del potere italiano. Nel 1957 Adriano Olivetti donò l’Espresso a Carlo Caracciolo, Eugenio Scalfari e Arrigo Benedetti, costretto dal suo management e dalla sua famiglia dopo che Confindustria, non solo per le inchieste del giornale ma anche per le sue critiche pubbliche agli industriali, aveva boicottato i suoi prodotti. A condizioni storiche diverse anche io, che non ho mai nascosto la passione per la politica e che mi sono sempre concesso il lusso di dire quello che pensavo, mi sono sentito un maverick, un cane sciolto, in una azienda che è stata una anomalia nel capitalismo italiano e internazionale».

Prima di sederci a tavola, prendiamo un aperitivo vegetariano, succo di carote e verdure crude. A quarant’anni dall’acquisizione della Olivetti, De Benedetti esprime un bisogno personale e una necessità generale. Il bisogno personale riguarda l’ultimo passaggio della Olivetti di sua proprietà. La necessità generale è l’inquadramento della vicenda olivettiana nel contesto più generale della Storia italiana ed europea. «Mi infastidisce – dice – che prima per la destra italiana, non solo quella berlusconiana ma anche quella di matrice postfascista, e poi per i Cinque Stelle io sia stato l’affossatore della Olivetti. Non è così». Un fastidio reso più acuto dalla radice che a Ivrea hanno i Cinque Stelle, con Gianroberto Casaleggio che iniziò la sua carriera come progettista di software alla Olivetti («non l’ho mai conosciuto, come non ho mai conosciuto Beppe Grillo, l’unico esponente dei Cinque Stelle che ho incontrato è la sindaco di Torino Chiara Appendino, quando Espresso-Repubblica ha rilevato la Stampa») e con il figlio Davide che organizza ogni anno alle Officine H l’incontro annuale in memoria del padre (l’ultimo è stato pochi giorni fa, l’11 aprile).

«Io apprezzo molto Sergio Marchionne. Ma che cosa avrebbe fatto se, al suo arrivo nella Fiat semifallita del 2004, non fossero più esistite le automobili? Dall’Olivetti che io ho gestito sono scomparsi prima i suoi prodotti fondamentali, da scrivere e da calcolo; poi il personal computer, introdotto nel 1982, verso la fine degli anni Ottanta è iniziato a diventare una commodity. Erano i produttori di microprocessori e di software, Intel e Microsoft, ad assorbire tutto il valore aggiunto. Fu un terremoto: fra il 1990 e il 1995 noi della Olivetti passammo da 53mila a 30mila dipendenti, il 44% in meno, gestiti con gli strumenti di legge, come la cassa integrazione, usati da tutti. L’Ibm scese da 375mila a 225mila: 40% in meno. In quei cinque anni la Bull quasi dimezzò gli occupati: da 45mila a 24mila. Lo stesso capitò alla Dec: da 115mila a 60mila addetti. E l’elenco delle aziende potrebbe continuare: l’inglese Icl, la tedesca Nixdorf e la parte informatica della Siemens. Sono tutte scomparse».

Ci spostiamo nella sala da pranzo: ci viene servito riso basmati, che io prendo in bianco con un filo d’olio e del parmigiano reggiano e che l’Ingegnere mangia invece condito con del sugo di pomodoro. Torniamo a discutere di uno dei più taciuti fenomeni storici che hanno segnato la Storia europea degli ultimi trent’anni: la scomparsa di un intero settore industriale come l’informatica, una delle frontiere tecnologiche più avanzate. «Noi produttori di informatica, fin dalla fine degli anni Ottanta, facemmo di tutto per farci ascoltare a Bruxelles. Serviva una politica industriale comunitaria che concentrasse risorse ingenti. Bisognava pareggiare, almeno in parte, la forza finanziaria della ricerca militare americana e il meccanismo pubblico e privato della Silicon Valley. Non fu possibile. Uno che lo aveva capito bene era Jacques Delors: lui mi spiegò bene che la lobby dell’auto era fortissima e che, in virtù delle decine di milioni di posti di lavoro che da essa dipendevano, era impossibile limitarne l’influenza e spostare le risorse. Lo compresi anche parlando con Gerhard Schröder. Per lui il mondo delle fabbriche dell’auto era centrale. Non a caso, trent’anni dopo in Francia lo Stato è proprietario del 15% di Renault e del 14% di Peugeot e, in Germania, il Land della Bassa Sassonia ha il 20% del gruppo Volkswagen».

A questo punto della conversazione, lui prende del branzino in padella con dei carciofi. Io, con i carciofi, mangio dei deliziosi straccetti di manzo. «La carne di Dogliani è buonissima. Io mi sento molto affezionato a questa comunità. Qui parlo piemontese. Vado ogni giorno in paese. La domenica prendo il caffè al bar. Nel cimitero di Dogliani ho comprato la tomba di famiglia, dove voglio essere sepolto».

A quasi 84 anni, è naturale tirare delle linee. «La creazione di Omnitel fu entusiasmante. Partimmo nel 1990. Nel 1991, la Sip ricavava 1.200 miliardi di lire dai telefonini ed era un vero monopolista, in apparenza inscalfibile. Enrico Cuccia non ci credeva e non la finanziò. Nel 1993 raccogliemmo 1.600 miliardi di lire da Jp Morgan, Chase Manhattan e Société Générale. Due anni dopo, sarebbero diventati 1.800 miliardi». Al contempo ci sono il lavoro industriale e regolatorio. Omnitel è una startup in cui sono assunti nuovi specialisti con nuove competenze: una scelta indispensabile per evitare che si trasformi – negli automatismi industriali inconsci – nel contenitore in cui riversare il personale in eccesso dalla obsolescente informatica distribuita e per costruire una nuova cultura dei servizi, diversa dalla cultura della fabbrica. Il 16 dicembre 1993, il governo Ciampi emana il bando per la gara. In competizione ci sono Omnitel-Pronto Italia e Unitel, il consorzio imperniato su Fiat e Mediaset. Il 2 marzo 1994 vengono aperte le buste da parte di Bain Cuneo e Citibank, scelte dal Governo per l’analisi delle offerte. «Vincemmo noi. E, ancora una volta, dissero che eravamo stati favoriti dal governo Ciampi. Chi lo dice dimentica una cosa: la concessione venne formalizzata dal governo di Silvio Berlusconi, non propriamente un mio amico. La firma fu apposta dal ministro delle Telecomunicazioni, Giuseppe Tatarella. Se ci fosse stata una virgola fuori posto o un sospetto su un qualunque passaggio, avrebbero bloccato tutto».

Ci spostiamo di nuovo in salotto. Io bevo il caffè e lui un ginger caldo. Nota De Benedetti: «Omnitel è cresciuta da zero a 35mila miliardi di lire nella valutazione degli analisti. Aveva in pancia più liquidità di una banca. E, non a caso, quando io non ero più nel gruppo, la sua cessione a Mannesmann ha consentito la scalata a Telecom».

Carlo De Benedetti e la Olivetti. Carlo De Benedetti e l’Italia. Carlo De Benedetti e se stesso. «Nella mia vita, come tutti, ho fatto molti errori. Dal punto di vista finanziario ed economico, nel 1988, avendo una clausola di put molto favorevole, avrei dovuto vendere Olivetti ad AT&T e non l’ho fatto. Sono contento, avrei tradito la mia impresa e la mia natura olivettiana».

Mentre mi accompagna alla macchina, snoccioliamo i nomi di chi ha lavorato in Olivetti: per limitarci al suo periodo Elserino Piol e Franco Tatò, Corrado Passera e Francesco Caio, Vittorio Colao e Silvio Scaglia: «Amici di un tempo, amici ancora attuali e non più amici, non importa. Tutti protagonisti della stessa storia». E, poi, da vecchio ingegnere piemontese che si sente in dovere di studiare le cose prima di dirle, l’Ingegnere conclude: «Io questa cosa non l’ho studiata. Ma l’ho vissuta e l’ho capita. Le imprese hanno una anima. E sopravvivono a loro stesse. Lo spirito della Olivetti esiste».

© Riproduzione riservata