L’ AZIENDA SOSTENIBILE

Investimenti, manager e tecnologie

per il futuro delle imprese.

INTRODUZIONE

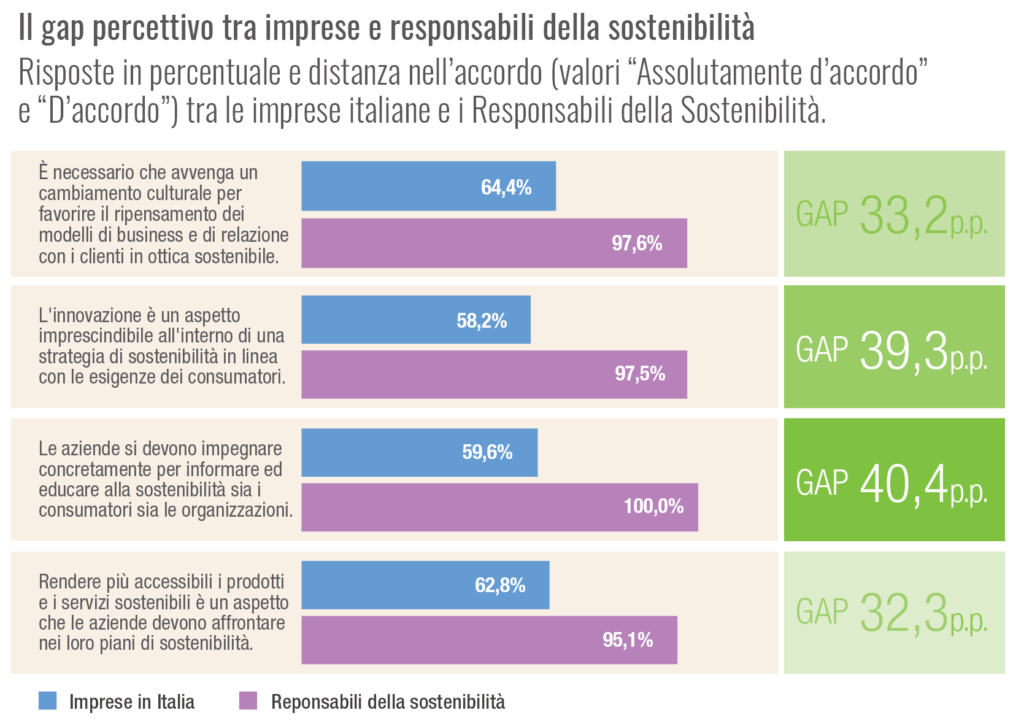

Tra aspetti legali, organizzativi e ovviamente, di business, la figura del Responsabile della sostenibilità è diventata centrale per ogni organizzazione. Un ruolo pivotale, che sempre più acquisisce autonomia e amplia le proprie competenze. D’altronde, la direzione è tracciata: gli aspetti Esg sono da tempo usciti dal dibattito degli addetti ai lavori e vi è una sempre maggiore acquisizione di consapevolezza dell’importanza di politiche attive di sostenibilità da parte di clienti e investitori. Per questo motivo è centrale dotarsi di una struttura organizzativa capace di rispondere ai bisogni dell’impresa (e dei suoi stakeholders) sia in termini di trasparenza e comunicazione, sia in termini di buone pratiche. In questo contesto il ruolo del responsabile della sostenibilità si amplia e acquisisce nuove direzioni di sviluppo. Secondo il Sustainability Career Compass 2022 dell’associazione Sustainability Makers, infatti, in primo luogo i Sustainablity manager sempre più spesso diventano Chief Sustainability Officer (Cso), quindi riportando direttamente al vertice aziendale al pari delle altre figure di top management. In secondo luogo, la nuova wave di queste figure diventa sempre più manager di risorse: la struttura media dedicata alla sostenibilità si amplia, integrando differenti competenze e specializzazioni. Infine, la diffusione di competenze legate alla sostenibilità è una necessità che attraversa ogni ruolo dell’impresa, e sempre di più sono richiesti profili ibridi che sappiano coniugare competenze specialistiche con altre trasversali, quali appunto quelle legate ai profili Esg: per questo ai responsabili della sostenibilità è richiesto anche sapere comunicare e coinvolgere sugli obiettivi dell’organizzazione tutto il personale. Sollecitati da Deloitte, che sul tema ha recentemente pubblicato la ricerca “Il ruolo del Sustainability manager – Una prospettiva sui responsabili della sostenibilità in azienda”, Info Data ha voluto approfondire il contesto nel quale il Sustainability manager è chiamato a svolgere la sua missione di ruolo. In particolare, in questo white paper, si è voluto porre l’accento su alcuni temi: innanzitutto di come la trasformazione digitale che sta attraversando ogni business si interseca profondamente con le strategie Esg di ogni impresa. In secondo luogo, sulle skills che devono appartenere a chi ricopre il ruolo di Cso e quali percorsi di formazione e di aggiornamento continuo sono richiesti. Infine, ma non da ultimo, su come la tutela della biodiversità sia diventata un pilastro centrale nella strategia delle imprese, riconoscendo a questa un obiettivo tra i sei che compongono la tassonomia europea. Questa lista serve a chiarire cosa sia un investimento sostenibile, e dunque ad incidere in modo significativo sulla capacità di finanziamento delle aziende. Pur senza avere la pretesa di esaurire un argomento ampio e particolarmente variegato come quello della sostenibilità, speriamo che gli spunti proposti possano raccontare il presente ma soprattutto il futuro di un ruolo che in parte è ancora da scrivere.

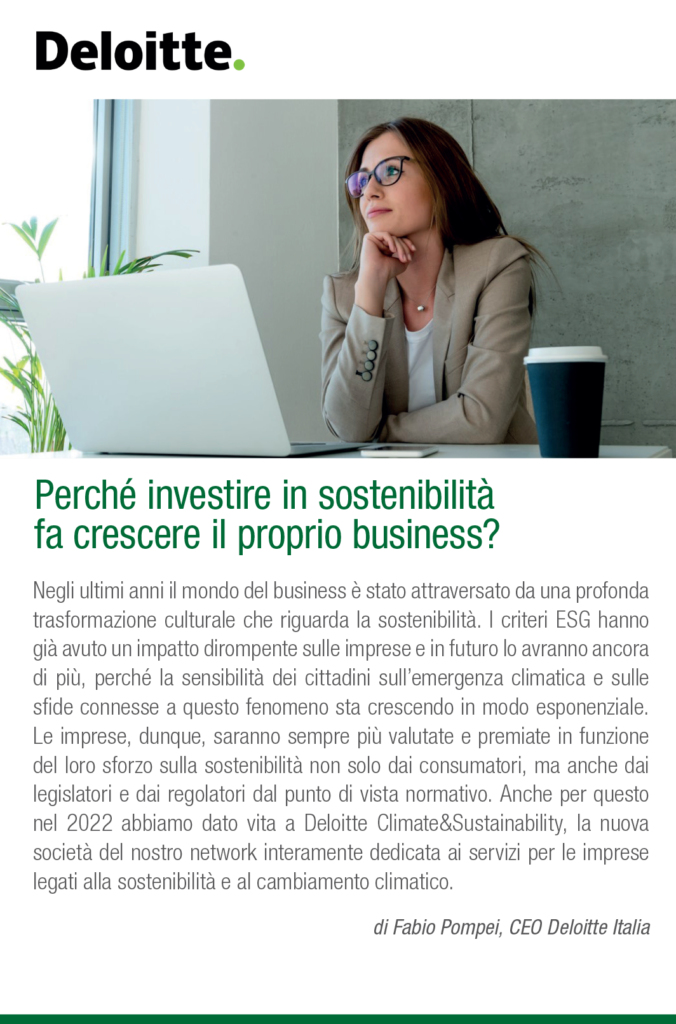

QUATTRO MOTIVI PER CUI INVESTIRE IN SOSTENIBILITÀ FA CRESCERE

IL BUSINESS

Vantaggio competitivo, migliore accesso

ai finanziamenti, migliore adattamento

al mercato e fidelizzazione del cliente.

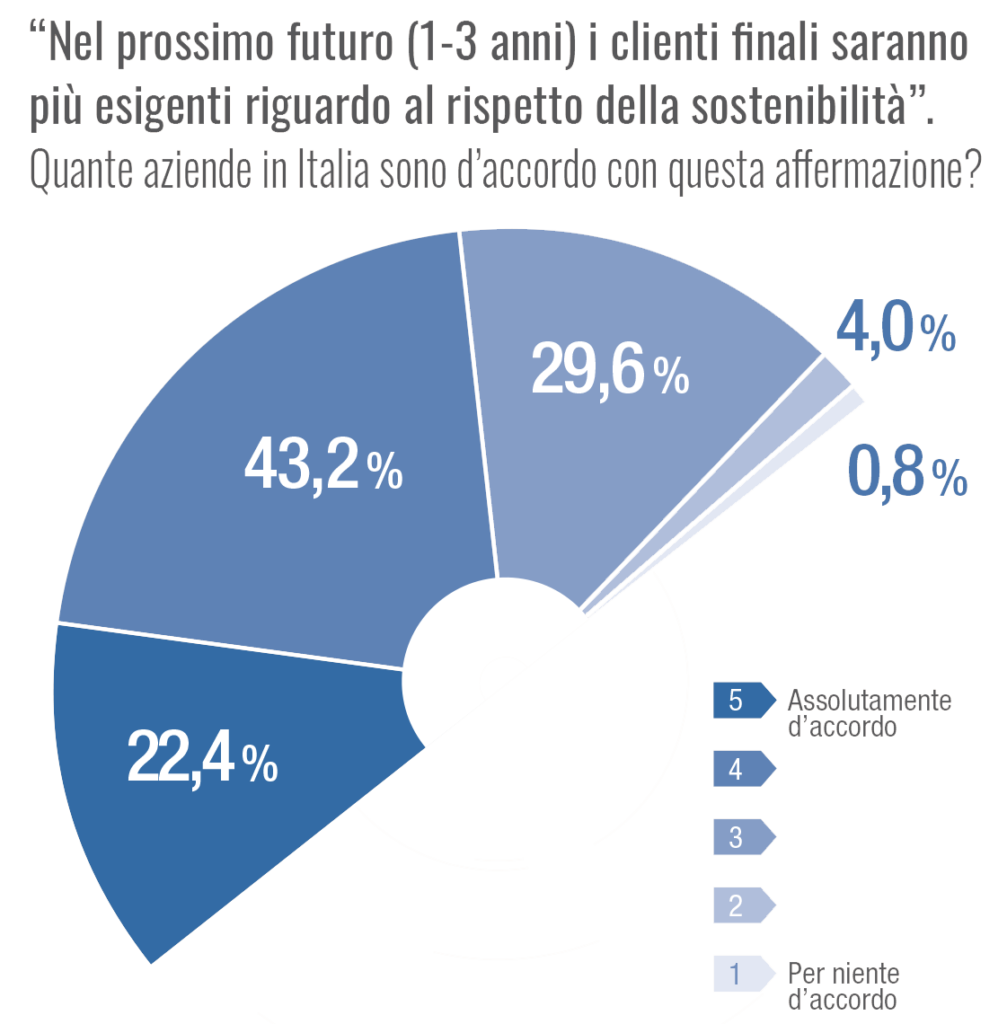

Per un’impresa, i tre pilastri delle Nazioni Unite per la sostenibilità (Environment, Social, Governance – Esg) devono andare di pari passo con quella economica, ossia la capacità di un sistema di produrre reddito e lavoro in maniera duratura. La letteratura scientifica mostra chiaramente che ognuno di questi tre pilastri impatta positivamente sui risultati aziendali e che un buon rating Esg aiuta ad aumentare i fattori che distinguono l’impresa sul mercato, rendendola più attrattiva agli occhi degli investitori e riducendone i costi di finanziamento del capitale, avviando così un circolo virtuoso che ha il potenziale di rendere anche il business dell’organizzazione sostenibile nel lungo periodo.

Gli ultimi dati del rapporto GreenItaly 2022 realizzato da Fondazione Symbola e da Unioncamere parlano chiaro: già oggi le imprese green sono le più competitive. Chi investe in tecnologie innovative legate alla sostenibilità per la gestione della propria azienda cresce il valore e anche il fatturato. Il 49% delle imprese manifatturiere con meno di 500 addetti che hanno investito in tecnologie verdi ha visto infatti aumentare il proprio turnover nel corso del 2022, rispetto al 39% di chi non ha investito in questa direzione. L’occupazione nello stesso periodo è salita del 23% nel primo gruppo e del 16% nel secondo, mentre le esportazioni del 35% fra chi aveva creduto nel green e del 26% in chi non lo aveva fatto.

Secondo il Deloitte 2023 CxO Sustainability Report, che ha raccolto le prospettive di oltre duemila professionisti in 24 paesi tra cui l’Italia, oggi sempre più aziende sentono una forte pressione rispetto ad adottare soluzioni green: solo il 3% degli imprenditori ha dichiarato di non aspettarsi alcun impatto dei cambiamenti climatici sulle strategie aziendali nei tre anni a venire. Il 52% dei CxO – ovvero i C-level, le alte cariche dirigenziali in azienda – ritiene che gli attuali sforzi di sostenibilità della propria azienda abbiano avuto un impatto positivo sulla reputation del brand, il 44% sulla soddisfazione del cliente, il 42% sullo stato di benessere dei dipendenti e il 40% direttamente sul cambiamento climatico. Uno su tre ha dichiarato un buon impatto in termini di nuovi investimenti, il 29% nuovi business aperti. Inoltre, più della metà di loro ha affermato che l’attivismo dei dipendenti sulle questioni climatiche ha portato l’impresa ad aumentare le azioni di sostenibilità.

Provando quindi a riassumere i principali vantaggi nell’investire in sostenibilità, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione a quattro elementi:

1. Vantaggio competitivo. Un report del 2022 di PDI Technologies Business of Sustainability Index ha evidenziato che il 64% dei consumatori statunitensi è disposto a spendere di più per acquistare da aziende che promuovono prodotti sostenibili. Dati che trovano conferma nel rapporto di Deloitte dell’osservatorio Il cittadino consapevole, che analizza le scelte degli italiani sullo stile di vita sostenibile e sulle pratiche innovative. Solo 4 italiani su 10 dichiarano di continuare a preferire sempre e comunque i prodotti tradizionali. Il 62% degli intervistati ha dichiarato di preferire acquisti che portano a una riduzione degli sprechi, il 56% a un consumo più oculato delle risorse.

2. Migliore accesso ai finanziamenti. Gli investitori e le istituzioni bancarie sono sempre più attratti dalle organizzazioni che investono in sostenibilità e che attestano i propri sforzi in tale direzione. Non è solo un tema di minori rischi a parità di possibili ritorni: la spinta verso la creazione di sistemi economici più sostenibili riflette il compito di questi attori di sostenere la transizione.

Nella pratica, ciò si traduce, ad esempio, premiando il raggiungimento e la rendicontazione di criteri Esg, l’adozione di tecnologie capaci di ridurre l’impatto o modelli di business innovativi.

3. Più clienti “fedeli”. Sempre secondo Deloitte, gli italiani oggi sono particolarmente attenti e sensibili al tema del greenwashing, cioè all’“ecologismo di facciata”. Il 75% degli intervistati in un recente studio dice di averne già sperimentato nella propria quotidianità almeno un caso e, in questo contesto, è solo il 44% a fidarsi di quanto comunicato dalle aziende. La trasparenza e il mantenimento delle promesse costituiscono le fondamenta per una relazione di lungo periodo con i consumatori, basata sulla fiducia. Diverse ricerche hanno suggerito che l’impegno verso la sostenibilità sia positivamente correlato alla fiducia dei consumatori verso le aziende, fino a influenzare positivamente le intenzioni d’acquisto. La fiducia però risale lungo la catena del valore, dalle realtà a valle a quelle a monte, rendendo quindi necessaria la condivisione degli obiettivi e di dati che provino l’impegno di tutti gli attori della filiera.

4. Migliore adattamento al mercato. Si è visto nel recente passato che le organizzazioni che presentano una minore dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi dei beni energetici hanno ottenuto vantaggi tangibili. Pertanto, diventa fondamentale, in primo luogo, acquisire una conoscenza approfondita della propria posizione di dipendenza da fattori esterni. In secondo luogo, è necessario investire per ottimizzare le proprie operazioni aziendali – dall’utilizzo delle risorse all’efficienza dei processi – al fine di allineare e, quando possibile, anticipare la domanda del mercato.

Di fronte a una definizione così articolata di sostenibilità servono professionisti competenti. Per rispondere a questa esigenza, sta emergendo anche in Italia una figura aziendale, che si è affacciata da qualche tempo sul mercato: quella del Responsabile della sostenibilità, detto anche Sustainability manager. Le attività seguite da questo professionista sono di ampio respiro: dalla proposta di obiettivi misurabili a breve e a lungo termine alla definizione di una strategia per migliorare l’impatto dell’organizzazione integrata nel modello di business, passando per l’allineamento alle normative nazionali e internazionali. Se fino a pochi anni fa erano rare le imprese che, avendo individuato la necessità, si erano strutturate inserendo un esperto con tali competenze e responsabilità, oggi le cose stanno rapidamente evolvendosi.

L’apertura di sempre nuovi programmi di formazione d’eccellenza in questo settore sta inserendo sul mercato esperti preparati per affiancare anche le Pmi per diventare più efficienti nella propria transizione sostenibile, ambientale e sociale.

OGGI LA BIODIVERSITÀ

SERVE (ANCHE) AL BUSINESS

Sempre più organizzazioni nel mondo puntano al natural-positive.

Ogni economia, sin dalle prime fasi di sviluppo, fa affidamento sulle risorse disponibili nell’ambiente.

Così il business di un’impresa poggia sull’ecosistema della zona dove opera direttamente o di quello in cui operano gli attori della propria catena del valore con inevitabili ricadute su di esso, a partire dall’estrazione delle risorse necessarie per le proprie attività, passando dai processi di lavorazione, fino alle dinamiche di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti prodotti.

Anche considerando l’applicazione dei principi di circolarità, le attività antropiche hanno effetti sul capitale naturale, i cui delicati equilibri rischiano di alterare o minacciare. Eppure, se il settore privato è parte del problema, esso può essere anche parte della soluzione.

.

Sempre di più negli ultimi anni si sta ponendo l’accento sull’esigenza per le aziende di focalizzarsi anche sulla biodiversità come nuova frontiera per il business, in grado di assicurare un futuro non solo all’azienda ma anche alle comunità di riferimento, oltre che per l’economia, sia in termini di sviluppo di nuove attività, sia di occupazione generata: pensiamo ad esempio alla trasformazione del mercato del lavoro proprio per via della vulnerabilità al cambiamento climatico di certe mansioni o settori e all’emergere dei cosiddetti “Green collar”, ovvero impieghi creati dalla transizione sostenibile. Inoltre, il debito ecologico maturato finora a fronte dell’impronta ambientale delle attività antropiche richiede la mobilitazione per riequilibrare il rapporto con le risorse naturali disponibili. L’influenza, le conoscenze e i capitali – umano e finanziario – del settore privato offrono importanti opportunità per contributi innovativi ed efficaci per la biodiversità, attraverso la conservazione, la gestione sostenibile e l’ecologia restaurativa. Nel recente report di Deloitte Banking on Natural Capital, otto intervistati su dieci, provenienti da un panel di 20 organizzazioni finanziarie attive a livello globale, affermano di stare considerando come far diventare la propria organizzazione natural-positive.

La valorizzazione del capitale naturale sta infatti diventando un elemento di particolare attenzione per diversi attori del panorama industriale e finanziario, oltre che delle istituzioni. Un esempio è la Eu biodiversity strategy, un piano a lungo termine che si propone di individuare ambiti di intervento e guidare azioni concrete per ridurre la perdita di biodiversità a vantaggio dell’ambiente e delle persone, come la sicurezza alimentare o la prevenzione di malattie. Uno spazio utile per il confronto e la collaborazione tra organizzazioni è la Eu business & biodiversity platform, che dal 2018 fornisce un forum unico per il dialogo e un’interfaccia politica per discutere le connessioni tra le imprese europee e la biodiversità. Inoltre, tra i rapporti pubblicati sulla piattaforma è possibile ricavare informazioni utili come la quantificazione dell’impronta aziendale sulla natura o i settori e le azioni prioritarie per favorire la transizione verso sistemi a minor impatto.

Volgendo lo sguardo verso l’Italia, che secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in ambito europeo conta su tassi di biodiversità tra i più significativi sia per numero totale di specie animali e vegetali sia per l’alto tasso di endemismo, gli ecosistemi in pericolo, vulnerabili o a rischio costituiscono il 39% della superficie nazionale, come emerge dal Quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia. Nel nostro Paese, le direttrici delineate nella strategia nazionale per la biodiversità agiscono in concerto con quelle europee e puntano a contribuire all’obiettivo internazionale di ripristino e protezione di tutti gli ecosistemi entro il 2025, come riporta il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

ECONOMIA CIRCOLARE, TUTTI I BENEFICI

DEL RIUSO

PER LE AZIENDE

Materiali riciclati, retrofitting, revamping,

ma anche processi produttivi con forniture

sostenibili e rinnovabili sono alcune

delle strategie per ridurre lo spreco.

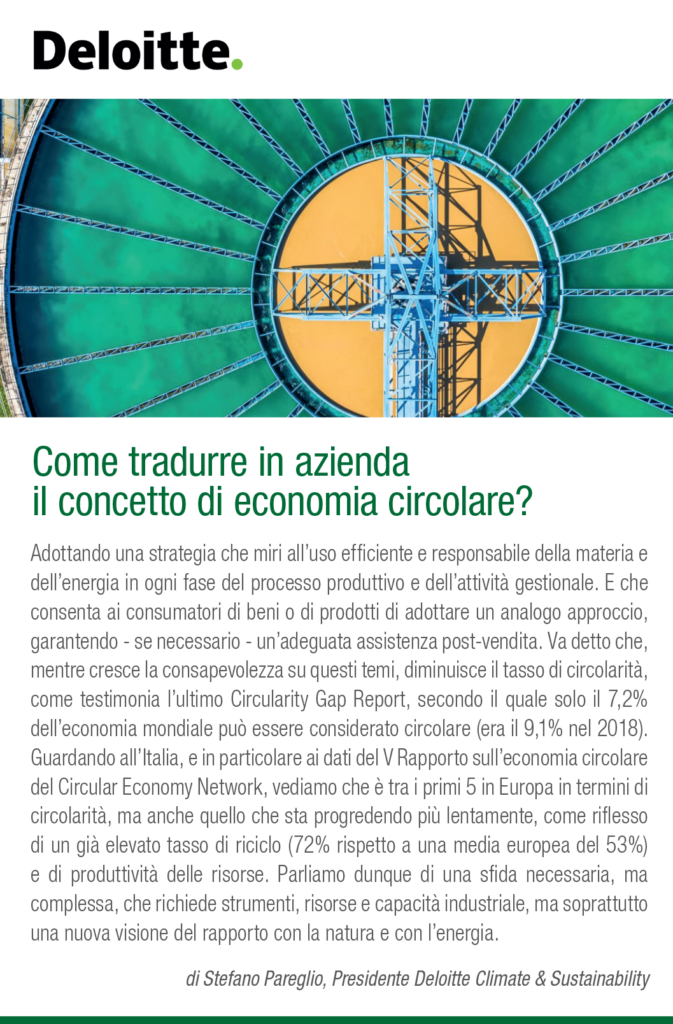

Un sistema non è veramente sostenibile se non è “circolare”, ossia se non sa autorigenerarsi. Ogni bene consumato non deve trasformarsi in rifiuto, ma diventare a sua volta una risorsa da riutilizzare per creare nuovo valore. Il Parlamento europeo definisce l’economia circolare come “un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile”.

Per le aziende, questi principi si riflettono in un approccio olistico che parte dal design rigenerativo di prodotti e servizi, la corretta manutenzione degli impianti – anche a scopo preventivo – e l’efficienza nell’uso delle risorse, con il doppio fine di migliorarne la produttività.

Secondo il Circularity Gap Report 2023 di Deloitte, c’è ancora molto da fare. Si stima che oltre il 90% dei materiali venga oggi sprecato, perso o rimanga comunque non disponibile per essere riutilizzato. Si tratta di investire in una supply chain tanto efficiente da recuperare e riutilizzare le proprie risorse, così come in strumenti digitali in grado di rendere efficaci i processi produttivi e di distribuzione.

Come iniziare? Il Knowledge Hub di Deloitte raccoglie numerosi casi di studio particolarmente interessanti di economia circolare che le aziende stanno introducendo. Questi esempi spaziano dall’utilizzo di materiali riciclati fino alla scelta di approvvigionamenti energetici interamente da fonte rinnovabile, dal retrofitting o revamping (ossia la manutenzione e l’aggiornamento continuo di macchinari e impianti), al ridisegno dei processi produttivi in ottica di risparmio energetico.

La raccolta, la sistematizzazione e la condivisione dei dati sulla propria supply chain consente invece una piena tracciabilità dei prodotti, che significa maggiore trasparenza verso i clienti, fattore che emerge sempre più essere cruciale per i nuovi consumatori. Un primo passo in questa direzione sono le certificazioni: lo standard del sistema di gestione della qualità (ISO 9001) fornisce un quadro del sistema di gestione prontamente disponibile per la progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi utilizzando i principi dell’economia circolare

LE TECNOLOGIE DIGITALI

IN AIUTO DELLA SOSTENIBILITÀ

Non basta investire in innovazione, occorre valutare i rischi

e gli effetti delle proprie scelte di sviluppo Ict.

Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Blockchain, Intelligenza Artificiale, Big Data e Advanced Analytics: anche le aziende italiane stanno piano piano digitalizzando i propri processi produttivi.

Le nuove tecnologie Ict possono supportare le aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità, ad esempio nello sviluppo di un modello circolare, migliorando la gestione dei rifiuti e riducendo la produzione di scarto all’interno della produzione.

Alcuni esempi di Ict utili in questo senso sono i sistemi di data analysis avanzati, anche con il ricorso all’intelligenza artificiale, che permettono di raccogliere informazioni sulla quantità di materiale di scarto che viene prodotto durante una lavorazione, oppure sul tempo dedicato a ognuno dei passaggi di una linea di produzione, per capire se con altri metodi – basati sulla digitalizzazione di determinate attività – è possibile raggiungere lo stesso obiettivo in meno tempo e con meno risorse. I sistemi di IoT, inoltre, possono aiutare a ridurre i trasporti non necessari e favoriscono il passaggio a fonti di energia rinnovabile, ad esempio grazie all’implementazione di smart grid.

Secondo quanto riporta Anitec-Assinform, di Confindustria, che raggruppa le aziende italiane del settore, il mercato dell’Intelligenza Artificiale (Ia) nel nostro paese ha toccato quota 422 milioni di euro nel 2022 (+21,9% sul 2021) e si prevede un tasso di crescita medio annuo del 22% fino al 2025. La presenza di sistemi produttivi basati sull’Ia fra le aziende italiane significa automazione, analisi dei dati, Natural language processing (Nlp), anche se la sua presenza è ancora limitata se la compariamo con il mercato statunitense. In Italia solo il 6,2% delle imprese ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale (dato Istat 2021), contro una media europea dell’8%. In realtà, tuttavia, se consideriamo solo le grandi imprese, una su quattro già adotta sistemi di Ia all’interno dei propri processi produttivi.

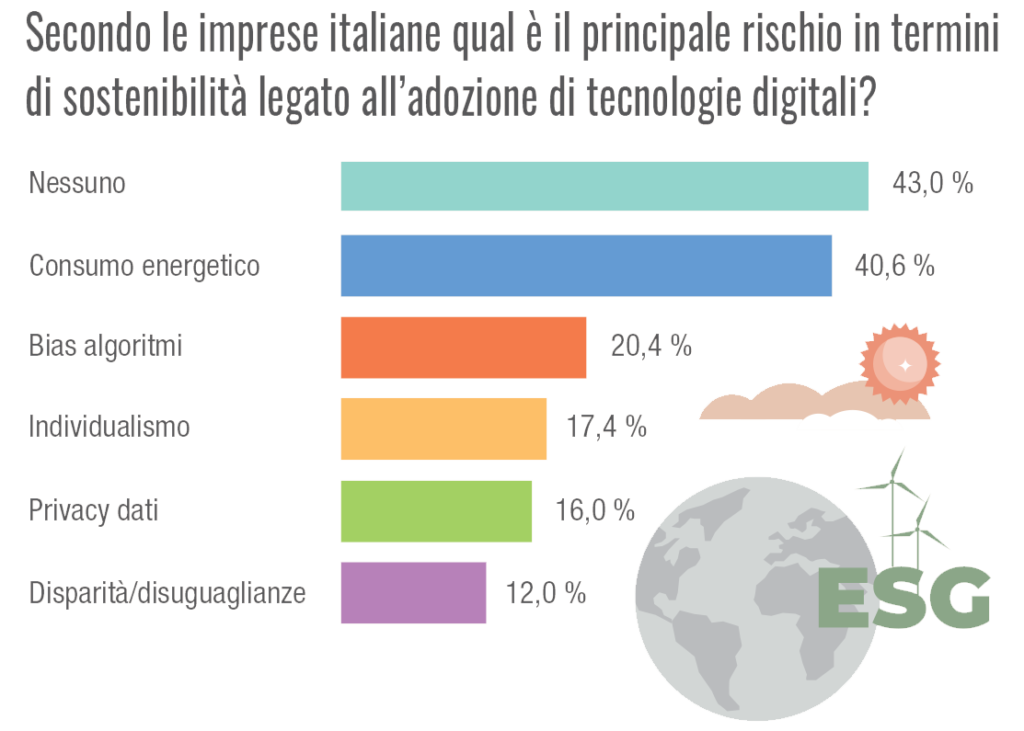

Sebbene la digitalizzazione sia una delle chiavi per raggiungere la sostenibilità, non basta investire in tecnologie innovative per dirsi sostenibili: dipende dal tipo di tecnologia in cui si investe e soprattutto da come queste scelte sono integrate all’interno di una strategia aziendale di riqualificazione dei processi in un’ottica onnicomprensiva di sostenibilità. Dalla Data Centers Sustainability Survey 2022, ricerca condotta a livello internazionale da S&P , emerge come le aziende del settore IT si stiano dimostrando particolarmente attente al proprio impatto ambientale, in particolare se si considera uno dei loro asset chiave, i datacenter: due terzi degli intervistati infatti dichiarano che l’azienda per cui lavorano ha fissato degli obiettivi di sostenibilità; tra questi, il 58% ritiene che sia molto probabile il loro raggiungimento, mentre un altro 39% ritiene che sia piuttosto probabile. E se si parla di Data Center, il 44% degli intervistati individua nella capacità di compensare interamente in consumo energetico di queste infrastrutture con fonti rinnovabili (prendendo le distanze ad esempio dai generatori diesel) uno dei principali obiettivi da raggiungere in termini di efficienza e di sostenibilità.

SUSTAINABILITY MANAGER:

IL MIGLIOR INVESTIMENTO

PER IL FUTURO DELL’IMPRESA

Solamente il 7% delle aziende italiane ha una figura dedicata alla sostenibilità, ma queste hanno ottenuto risultati visibili.

Sono sempre di più, anche in Italia, le nuove figure professionali legate al monitoraggio della sostenibilità aziendale. Si chiamano Responsabile della sostenibilità o Sustainability manager e svolgono una funzione preventiva e strategica all’interno dell’impresa, che sa analizzare in profondità tutte le dinamiche aziendali e identificare i punti di forza e di debolezza al suo interno dal punto di vista degli Esg. Il sustainability manager è un professionista in grado di proporre degli obiettivi misurabili a breve e a lungo termine, in linea con le più recenti novità normative nazionali e internazionali ambientali, energetiche e di sicurezza.

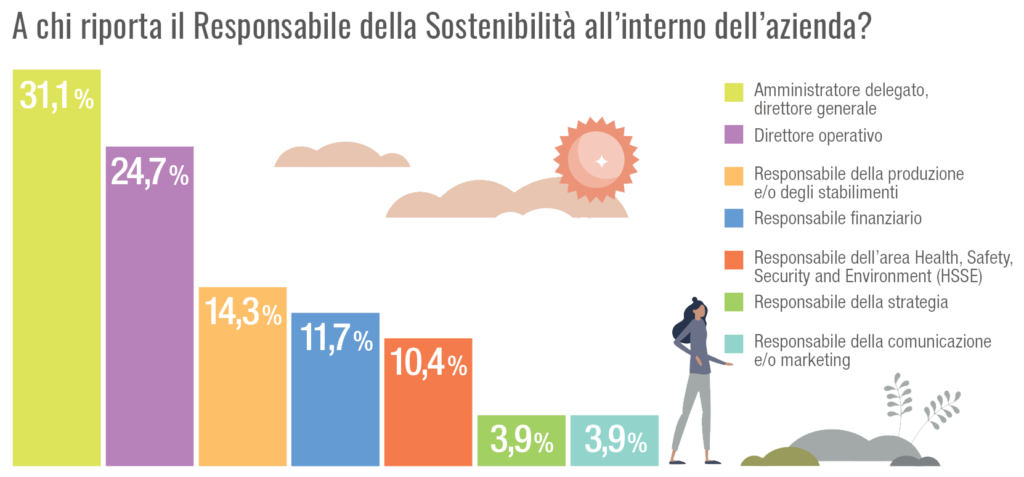

Se dedicare risorse all’ambito della sostenibilità è un investimento per la competitività dell’azienda, anche investire in un sustainability manager paga. Uno studio dal titolo «L’evoluzione organizzativa della sostenibilità nelle aziende italiane», a cura di Luiss Business School, in collaborazione con Deloitte e ESG Institute, ha rilevato che l’81% dei sustainability manager presenti in 59 imprese italiane ha prodotto un aumento della cultura interna sulla sostenibilità, che si è tradotta in investimenti in innovazione mirati e puntuali, i quali portano, come mostrano i dati di GreenItaly, a grandi benefici per l’ambiente e anche per il proprio fatturato. Secondo una recente ricerca di Deloitte, inoltre, il 7% delle aziende in Italia ha al suo interno una figura che si occupa esclusivamente di sostenibilità: in un caso su tre la figura è presente in azienda da più di 5 anni, nella metà dei casi da 2 a 5 anni e nel 20% dei casi da meno di due anni. Il sustainability manager ha sempre più una delega manageriale. Il 38% di loro è inquadrato come dirigente e il 30% come quadro aziendale, mentre il rimanente terzo – il 27% – come impiegato. Sebbene ogni impresa possa strutturarsi come ritiene più opportuno, si è osservato che un’impresa ottiene i migliori risultati dall’aver investito in una figura di questo tipo quando essa lavora in sinergia con il vertice della struttura aziendale. Nel 31% dei casi – rileva sempre l’analisi di Deloitte – in Italia questa figura è collocata a diretto riporto dell’Ad, il 25% di loro lavorano in relazione al Coo, il 12% al Cfo, il 14% al responsabile della produzione e il 10% al responsabile del sistema di gestione Hsse (Health, Safety, Security, Environment). Il Sustainability manager comunque non lavora quasi mai da solo, ma viene affiancato da un team di collaboratori composto da persone che svolgono varie funzioni operative in azienda. Il Sustainability manager considera nelle sue proposte strategiche anche l’aspetto umano. In questo caso, diffondere la cultura della gestione sostenibile all’interno dell’azienda, così come all’esterno, significa coinvolgere le persone vicine ai dipendenti per supportarle in una sempre migliore gestione della vita lavorativa e personale. In altre parole, il Responsabile della sostenibilità agisce come un attore sociale in grado di mettere a disposizione di tutto l’ecosistema aziendale le proprie competenze per diffondere i valori dell’agire sostenibile e le azioni richieste per attuarli. Rientra nel suo raggio d’azione anche il tema delle pari opportunità: un aspetto rilevante su cui lavora il Sustainability manager è infatti la sostenibilità della vita lavorativa dei dipendenti in azienda, che è un pilastro degli Esg. Un altro capitolo è quello della Diversity & Inclusion che indica un sistema di selezione e integrazione del capitale umano in azienda che non discrimini anche rispetto alla remunerazione, sulla base del background, al genere, all’etnia, di età, ma che valorizzi tutti i lavoratori secondo le loro competenze.

FORMAZIONE

E COMPETENZE:

COME NASCE

UN RESPONSABILE

DELLA SOSTENIBILITÀ?

Al secondo posto fra le 25 professioni

in più rapida ascesa negli ultimi

cinque anni. Crescono i master dedicati.

Responsabile sostenibilità (+52%), sustainability specialist (+43%), consulente sostenibilità (+34%). Basta navigare su Linkedin per avere una prima indicazione concreta di come le professioni legate alla sostenibilità siano già il presente del mercato del lavoro e ne indichino la direzione futura. La classifica 2023 dei lavori in crescita della piattaforma – che rileva le 25 professioni in più rapida ascesa negli ultimi cinque anni – mette infatti sul podio, al secondo posto, proprio il manager della sostenibilità. Stando ai risultati del Sustainability Career Compass 2022, una rilevazione su oltre 350 professionisti di questo ambito in Italia promossa dall’associazione Sustainability Makers in partnership con l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Milano, il 36-39% degli esperti in sostenibilità proviene da un percorso formativo in economia e management, anche se negli ultimi anni è aumentato il numero di professionisti che provengono da un percorso educativo di tipo scientifico: sia che si tratti di figure dipendenti o di consulenti esterni la quota di chi ha seguito questo tipo di iter formativo arriva oggi al 20%. L’esigenza di queste professionalità è confermata dalla proliferazione di percorsi di formazione post-lauream altamente specializzanti – prevalentemente master – in strategie di sostenibilità aziendale, in comunicazione della sostenibilità, in responsabilità sociale e in change management.

Nel 2022 – si legge nel rapporto – una quota in crescita di professionisti, rispetto al 2020, ha frequentato un master dedicato alla sostenibilità: il 15% degli operatori interni e il 23% dei consulenti. Questo trend trova conferma anche in vista del fatto che – sempre secondo la rilevazione di Sustainability Makers – nei prossimi anni un numero rilevante di aziende (il 74% degli intervistati) prevede un aumento del proprio organico che avrà competenze di sostenibilità.

D’altra parte, quello del manager della sostenibilità è un lavoro che paga. Fra i dipendenti, il 31% dei responsabili rispondenti alla survey di Sustainability Makers dichiara una Ral superiore a 100.000 euro annui, mentre il 31% dei manager ha una Ral che si colloca tra i 50.000 e i 70.000 euro. Dal dato 2022 emerge che gli operatori interni guadagnano grosso modo alla pari dei consulenti esterni. L’aspetto interessante è che le figure junior, appena entrate nel mondo del lavoro, in questo campo hanno una retribuzione media tra i 20.000 e i 30.000 (come dipendenti) euro e tra i 30.000 e i 40.000 (se consulenti). Dal momento che la sostenibilità ricoprirà un ruolo sempre più rilevante all’interno della progettazione delle strategie per le aziende, è lecito aspettarsi – e i dati sembrano confermarlo – che la figura del Sustainability manager diventerà in futuro sempre più diffusa nelle aziende in Italia. La presenza di una figura che può farsi promototrice della corretta implementazione delle iniziative di sostenibilità e della loro integrazione all’interno di quella che è la più ampia strategia aziendale diventa infatti chiave per far sì che le imprese abbraccino a 360° un modello di sostenibilità, non solo al proprio interno, ma coinvolgendo anche tutta la propria filiera, adottando logiche di co-creazione e di condivisione per supportare anche le realtà più piccole e meno attrezzate in questo percorso di trasformazione.

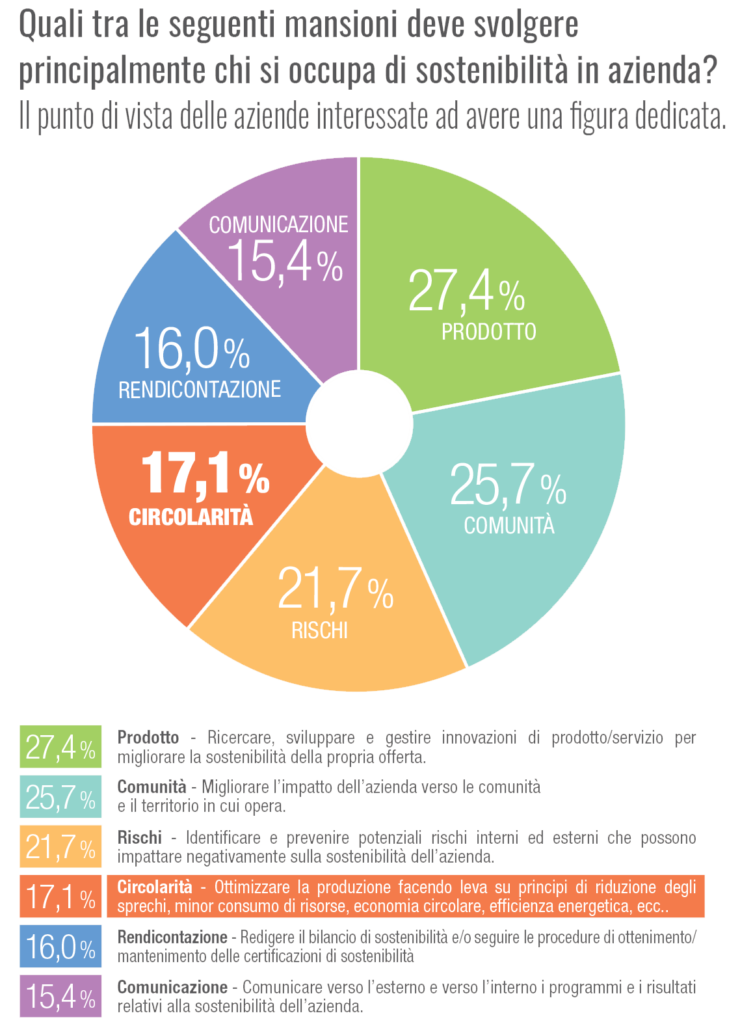

IL RUOLO DEL SUSTAINABILITY MANAGER NELLE BUONE PRATICHE DI GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA.

Sebbene questo sia un primo elemento fondamentale, per realizzare un cambio di passo è necessario far seguire azioni concrete che favoriscano l’integrazione di una strategia ESG nel modello di business. Con queste premesse, Deloitte ha realizzato un’indagine per esplorare come viene gestita la sostenibilità all’interno delle aziende in Italia e mettere in luce come le organizzazioni si stanno strutturando internamente per farlo, intervistando 500 C-level di organizzazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale italiano, per dimensione, distribuzione geografica e settore produttivo e 41 Responsabili della Sostenibilità di aziende con almeno 50 dipendenti. Il punto di partenza del progetto di ricerca è lo stato dell’arte degli strumenti utilizzati dalle imprese per dare forma alla propria strategia: dalla redazione dei piani di sostenibilità all’individuazione delle aree prioritarie per l’allocazione del capitale, dai KPI per la valutazione dell’efficacia alla rendicontazione delle iniziative implementate. Dall’analisi condotta emerge come la presenza di un Responsabile della sostenibilità sia in genere indice di una maggiore capacità di raggiungere gli obiettivi che le aziende si sono poste in tale ambito. Sebbene quindi ricopra potenzialmente un ruolo chiave per lo sviluppo della sostenibilità e quindi della competitività aziendale, la figura del Responsabile della sostenibilità non risulta particolarmente diffusa nelle imprese italiane ma, a detta degli intervistati, diventerà sempre più rilevante in futuro. Per supportare le imprese a costruire best practice, la ricerca condotta da Deloitte ne approfondisce le competenze, il mandato e la struttura di governance in cui si inserisce tale ruolo, confrontando le aspettative delle realtà che non hanno ancora integrato questa figura con l’esperienza diretta dei Sustainability manager in Italia.

Consulta i risultati nell’hub dedicato all’iniziativa di Deloitte

– Il Sole 24 ORE per Deloitte

– Il Sole 24 ORE per Deloitte