Di ogni euro di fondi europei speso nei Paesi dell’allargamento, 80 centesimi “tornano” nei vecchi Stati membri, i 15 che costituivano la Ue prima del 2004. È il valore aggiunto comunitario della politica di coesione, che travalica i confini degli Stati membri beneficiari e si riverbera anche nei Paesi “donatori netti”, quelli per i quali il saldo tra dare e avere nei confronti dell’Unione è negativo.

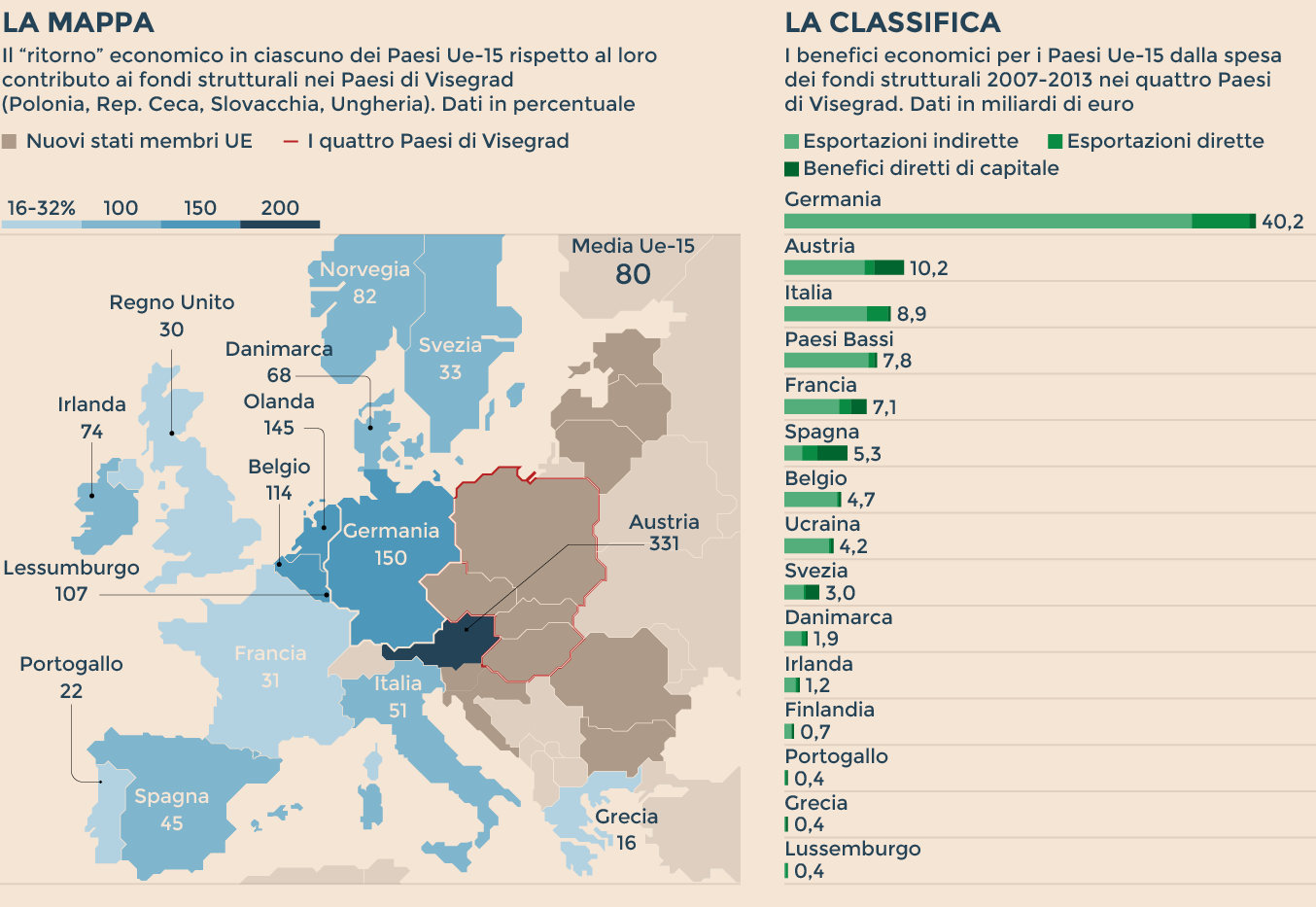

Su 120 miliardi di euro versati dagli Ue-15 nella programmazione 2007-2013 per i fondi strutturali destinati ai quattro Paesi di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) 97 miliardi sono “rientrati” sotto forma di esportazioni, dirette e indirette, e di utili per le società della “vecchia” Europa che operano nei quattro Paesi dell’Est. L’80% tondo tondo. In media. Perché il Paese che ha beneficiato di più in termini assoluti di queste “esternalità positive”, per evidenti ragioni di prossimità è stata la Germania che ha visto rientrare più di 40 miliardi di euro, pari al 150% del suo contributo ai fondi destinati ai quattro di Visegrad. Segue l’Austria che ha ricevuto benefici per oltre 10 miliardi ma con un’incidenza percentuale molto più alta (331%) per via di un contributo più contenuto al bilancio Ue.

Benefici anche per l’Italia

Al terzo posto, neanche tanto a sorpresa, c’è l’Italia che vede “rientrare” grazie ai progetti finanziati dalla politica di coesione nei Paesi di Visegrad quasi 9 miliardi di euro, tutti per esportazioni dirette e indirette (soprattutto di servizi per il settore delle costruzioni e di attrezzature elettriche) pari al 51% della sua quota di partecipazione ai fondi Ue destinati ai quattro Paesi.

I dati, dettagliati per Paese, sono esposti in uno studio predisposto per il ministro dello Sviluppo economico polacco da una società di consulenza strategica (Imapp) e da un istituto di ricerca (Ibs).

"#CohesionPolicy benefits net contributors to #EUbudget" says @sole24ore http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-06-10/fondi-ue-affare-anche-chi-paga-103724.shtml?uuid=AEB7pfZB

– Corina Creţu(CorinaCretuEU)

Lo studio è stato presentato a Varsavia alcune settimane fa in una riunione del Comitato europeo delle Regioni che serviva a impostare la posizione del Comitato sulla politica di coesione per i prossimi anni. Si tratta di valutazioni che vanno considerate di parte: la Polonia è il primo Paese nella classifica dei beneficiari di fondi europei, con oltre 86 milioni nel periodo 2014-2020, e come gli altri di Visegrad, ha tutto l’interesse a mantenere la politica di coesione e le rilevanti risorse a essa destinate anche dopo il 2020 e nonostante l’inevitabile ridimensionamento del bilancio europeo provocato dall’uscita del Regno Unito.

So true! For every Euro spent from #EUBudget a very high percentage comes back to net contributors in form of expor… https://twitter.com/i/web/status/874529904255279104

– Günther H. Oettinger(GOettingerEU)

Questo però non significa affatto che i numeri e le conclusioni a cui giunge non siano da prendere sul serio. Anzi, sono tenuti in estrema considerazione, sia dalla Commissione che dai Paesi che risultano in cima alla classifica. E tanto per dimostrare che non si tratta di aria fritta, tra gli allegati c’è un lungo elenco di progetti concreti nei diversi settori, con l’indicazione dell’impatto sia nel Paese interessato che nei “vecchi” Stati membri.

Gli effetti su domanda e investimenti

Il ragionamento che è alla base del documento è abbastanza semplice: i progetti infrastrutturali, energetici, ma anche ambientali e di ricerca cofinanziati dai fondi Ue nei quattro paesi prima di tutto migliorano le condizioni economiche locali e stimolano la domanda aggregata domestica che fa aumentare il Pil, spingendo sia i consumi finali che gli investimenti. Questo fa aumentare le importazioni dirette (legate ai progetti) e soprattutto quelle indirette, di cui beneficiano in primo luogo i principali partner commerciali: ai tre già menzionati si aggiungono l’Olanda e la Francia. Solo l’import indiretto pesa per quattro quinti di quei 96 miliardi indicati all’inizio. Il resto arriva grazie ai maggiori utili ottenuti dalle società a capitale Ue-15, siano esse basate in uno dei 4 Paesi di Visegrad o nella madrepatria.

Il concetto delle esternalità positive è applicabile anche a situazioni diverse, per esempio tra regioni di uno stesso Paese. In Italia circa quattro quinti dei fondi europei vanno alle cinque regioni del Sud, ma i benefici ricadono anche sulle regioni del Centro-Nord in dimensioni che non dovrebbero discostarsi molto dai risultati scaturiti dallo studio polacco.

L’obiettivo della Polonia, primo beneficiario dei fondi europei, è difendere la politica di coesione dalle minacce di tagli nelle trattative sul bilancio pluriennale post-2020, ma è bene anche ricordare - a tutti - che se il senso comunitario di una politica europea vale quando sul tavolo ci sono soldi, non può essere ignorato quando si parla di “rule of law”, di diritti e dei principi fondamentali dell’Unione. Questo tema, delicato, si intreccia da un lato con la questione complessa dell’accoglienza e della ridistribuzione dei migranti, sollevato anche dall’Italia, e dall’altro con il controverso (e nei fatti inapplicabile) principio della condizionalità macroeconomica.

In questo dibattito che vedrà una tappa importante il 26 e 27 giugno a Bruxelles in occasione del settimo Forum sulla politica di coesione, l’Italia non ha ancora deciso da che parte stare: con i contributori netti, tendenzialmente favorevoli a contenere il bilancio Ue e quindi anche la politica di coesione, o con i beneficiari, visto che riceve la dote più ricca di fondi europei dopo la Polonia? Per varie ragioni, il tempo a disposizione del governo si va esaurendo.

© Riproduzione riservata