Dal 2010 l’export dell’Italia vreso gli Stati Uniti è un cavallo vincente che non ha mai smesso di galoppare. Dopo una brusca parentesi in frenata tra 2008 e 2009, negli ultimi sei anni è sempre cresciuto a due cifre (+20% solo tra 2014 e 2015). Negli anni della crisi, quando la produzione industriale evaporava per un quarto, la domanda interna crollava del 40%, le fabbriche chiudevano e la Russia varava sanzioni al “made in Europe”, ha salvato conti e fatturati di molti. L’export, certo. Ma soprattutto quello verso gli Usa.

Dal 2010 è un cavallo vincente che non ha mai smesso di galoppare. Dopo una brusca parentesi in frenata tra 2008 e 2009, negli ultimi 6 anni è sempre cresciuto a 2 cifre.

Dai 20,3 miliardi del 2010 ai quasi 36 miliardi di euro messi a segno nel 2015 (+20,9% sul 2014). E considerando che l’interscambio complessivo ammonta a poco oltre i 50 miliardi, ben si capisce che l’ago della bilancia pende inequivocabilmente sul lato del “Made in Italy”.

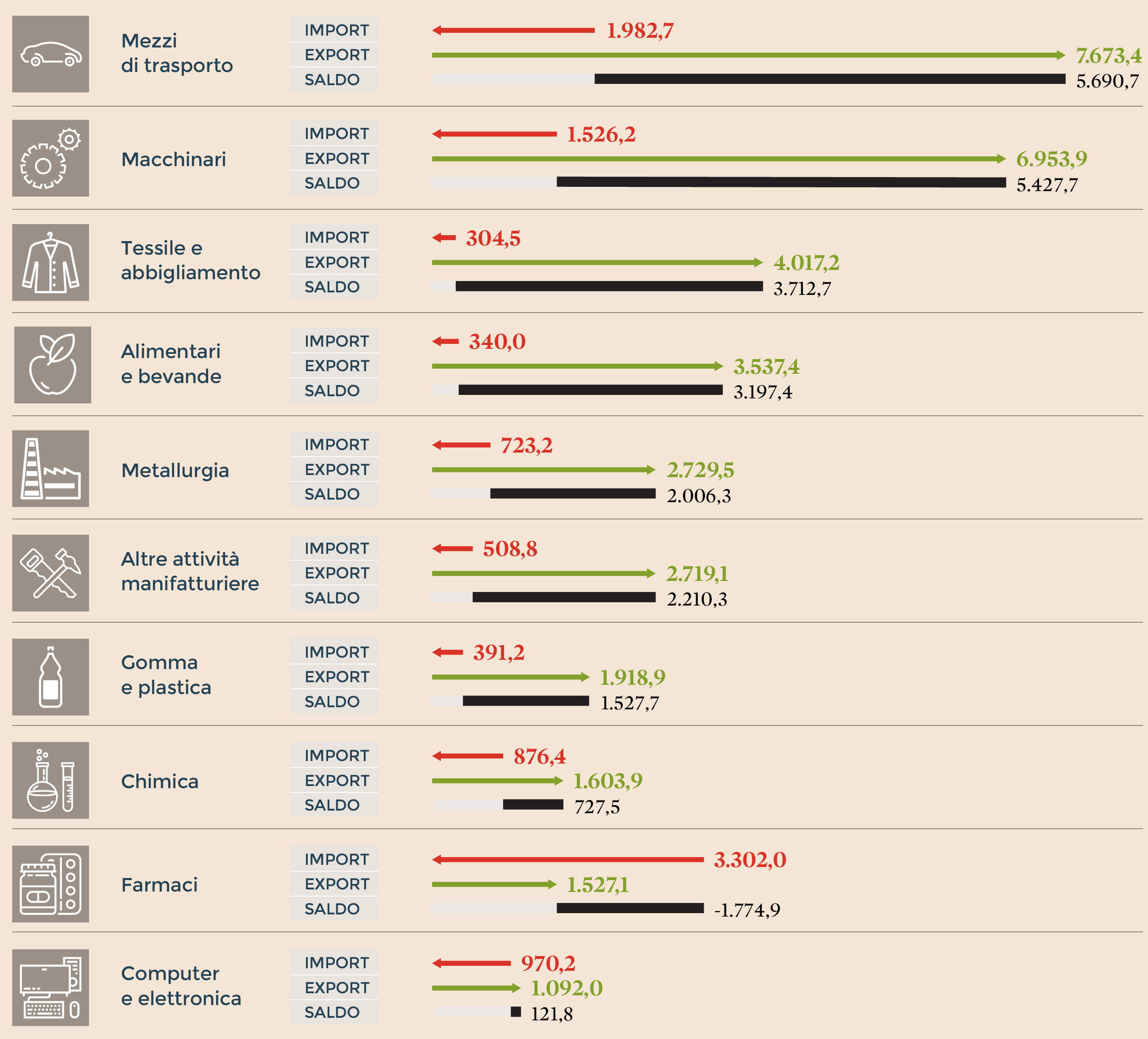

Certo – come illustra l’Istat – molto fanno l’automotive e la compoentistica auto (quasi a +44% l’export 2015 sull’anno prima). Ma anche per la meccanica e i macchinari di vario impiego (+10%) è un eldorado da anni. Come per la moda (che l’anno scorso ha sfondato il tetto dei 4 miliardi di vendite transtalantiche, a +17%), gli alimentari (sfiorato il +20%) e i farmaci (passati da oltre 1 miliardo nel 2014 a più di 1,5 miliardi nel 2015, con una crescita del 43%).

Non è quindi un caso che, dal 2014, l’allora vice ed oggi ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, abbia avviato un “Piano Usa” (all’interno di quello più ampio per il “Made in Italy”) per incentivare l’acquisto, da parte della Gdo americana, di beni di consumo prodotti da marchi italiani e per contrastare l’Italian sounding. Partito dal Texas ed esteso a California, Illinois e Stato di New York, è stato rifinanziato con una “dote” da 70 milioni.

Sotto questo profilo, è chiaro che anche il Ttip – il tentativo (per ora naufragato) di arrivare a un accordo di libero scambio tra Usa e Ue, se impostato con equità e trasparenza – poteva essere un’occasione. Anche perchè gli Usa non sono un mercato privo di ostacoli. Ad esempio, solo sui prodotti dell’acciaio, quelli italiani in entrata negli Usa sono daziati da un minomo del 6 a un massimo del 130 per cento.

«L’Europa e l’Italia hanno bisogno di mercati globali – ha detto ieri il presidente di Confindustria, Vicenzo Boccia – perciò dopo l’elezione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non prevalgano indicazioni protezionistiche, nell’interesse sia degli Usa, che dell’Europa e dell’Italia. Noi abbiamo bisogno di mercati globali – ha aggiunto – e i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani».

Tra gli imprenditori, più che timore c’è attesa. Nel 2015 la moda ha esportato per 4 miliardi di euro negli Usa. Ma esportare lì abiti da uomo in lana pregiata costa già oggi alle aziende italiane il 18% di dazio.

«Le implicazioni della vittoria di Donald Trump potranno essere valutate solo nel medio periodo – ha detto Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia –. Oggi gli Usa, nonostante la presenza di già forti dazi, sono una delle maggiori aree di export».

Interscambio con gli Usa 2015. Valori in milioni di Euro, dati cumulati. (Fonte: elaborazioni del Sole 24 Ore su dati Istat)

Giuliano Mosconi, presidente di Tecno (35 milioni di fatturato di cui 4 milioni in Usa), che fa arredo ufficio su progettazione e nel 2017 aprirà tra New York e Atlanta un centro di logistica e alcune lavorazioni, è rimasto sorpreso dall’esito del voto. Ma aggiunge: «i nostri prodotti di arredo ufficio sono sufficientemente distintivi, come lo sono spesso quelli del “Made in Italy” che lì arriva. Non credo che possano essere penalizzati sul medio periodo. In più abbiamo una crescita importante e creato uno snodo logistico proprio per poter tenere i ritmi e le tempistiche di consegna statunitensi».

Dal 2016 ha un sito produttivo in North Carolina anche Claudio Feltrin, presidente dell’azienda di arredo Arper (70 milioni di fatturato di cui il 20% a “stelle e strisce”): «Prendiamo atto che ha prevalso una linea di rottura. Noi creiamo occupazione e portiamo capitali. Vedremo se le “ricette” di Trump abbasseranno le tasse e porteranno più investimenti e domanda interna».

«Gli Usa sono il 3° mercato di export per l a cereamica – ha concluso Vittorio Borelli, presidente di Confindustria ceramica – dopo Germania e Francia. Abbiamo in dogana dazi tra l’8,5% e il 10%, oltre a controlli fitosanitari sugli imballaggi. Speravamo nel Ttip. Ma oggi sembra ancora più lontano».

© Riproduzione riservata