Non produrre, ma procurarsi quel che serve. Servisse un solo rigo per dirlo, sarebbe questo il paradigma dell’Open innovation. Da quando Clayton Christensen (Innovator’s Dilemma, HBR Press, 1997) ha reso popolare l’espressione «disruption innovation», è infatti chiaro a tutti che stare su mercati che evolvono rapidamente (e a volte “distruttivamente”) significa considerare lo sviluppo del business come un sistema senza confini. Per innovare servono idee, prodotti, talenti e non tutto può venire dall’interno dell’azienda. Ciò che accade fuori va considerato alla stregua di ciò che nasce dentro, purché coerente con il business model dell’azienda stessa.

Cosa accade in Italia.

Come già da tempo negli Stati Uniti, anche in Italia l’Open innovation è ormai un ecosistema complesso. Una sorta di triangolo, il cui primo lato è costituito da un crescente numero di startup che vivono di (e quindi offrono) innovazione: a oggi sono oltre 6.000. Sono, per così dire, il plancton dell’Open innovation. Il secondo lato del triangolo è costituito dagli investitori tradizionali (fondi d’investimento e di Venture Capital), in cui si registra un crescente interesse verso il mondo delle start up. Il terzo lato è il Corporate Venture Capital (Cvc): il 30% delle start up italiane ricorre a investitori di questo tipo. Il Cvc serve alle corporation per diversificare i propri investimenti, proteggersi da eventuali competitor disruptive, migliorare il core business. C'è al fondo una osmosi virtuosa: le startup innovative hanno bisogno di diventare grandi e le aziende grandi, attraverso il Cvc, hanno bisogno di diventare innovative.

Adottare il paradigma dell’Open innovation mitiga i principali svantaggi del produrre in casa l’innovazione: alti costi, necessità di competenze verticali, time to market allungato. E offre all’impresa quattro benefici fondamentali:

1) Stimola l’innovazione aziendale su temi chiave per il business con input esterni: prodotti, servizi e approcci innovativi, persone “differenti”.

2) Dà accesso a potenziali tecnologie su cui investire, prima dei competitors.

3) Fa aumentare le competenze del management e delle risorse interne in uno scenario di mercato sempre più “digital” e dunque in perenne, rapida trasformazione.

4) Apporta benefici in termini di Csr: l’azienda investe parte delle proprie risorse per sviluppare idee e talenti di giovani.

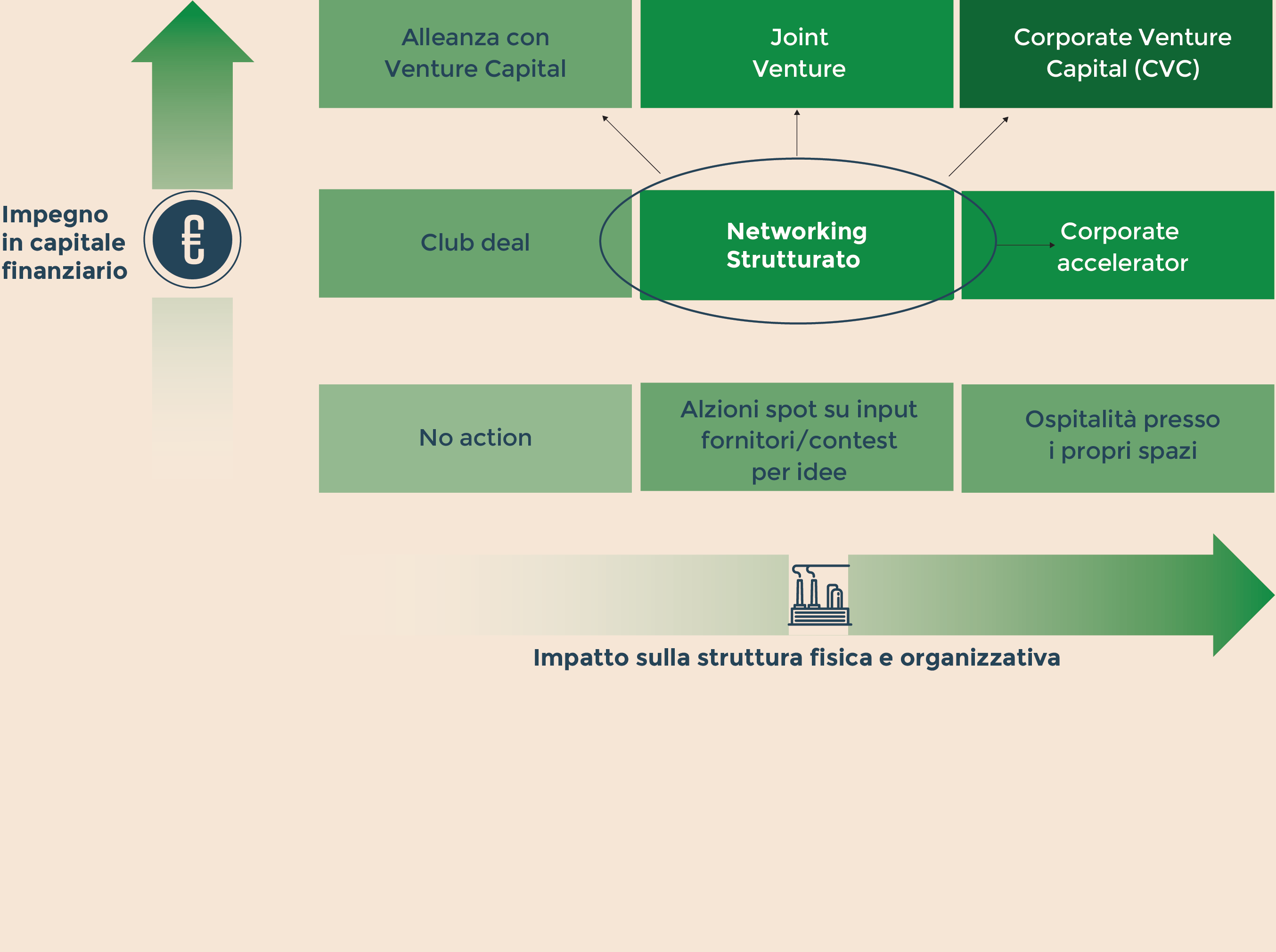

Tutto ciò può comportare sforzi differenti a seconda della cultura aziendale e della dimensione dell’impresa. I driver su cui calibrare la scelta sono l’impegno finanziario e l’impatto tollerabile dalla struttura organizzativa. Mettendo i due fattori su assi cartesiani, è possibile tracciare una matrice delle soluzioni che un’azienda può adottare.

Il networking strutturato è un approccio flessibile e scalabile adatto ad una azienda di medie dimensioni che vuole avvicinarsi all’Open Innovation (Fonte: MBS)

Al cuore del quadrante.

Al centro della matrice delineata è l’azienda che sceglie come soluzione di equilibrio tra impegno finanziario e impatto organizzativo il networking strutturato. Con questa espressione definiamo un approccio dinamico e flessibile, in base al quale un’azienda monitora in modo “industriale” le opportunità esterne di innovazione e attua un mix di soluzioni che vanno da investimenti diretti in Ricerca e sviluppo a partnership con altre imprese o con fondi di venture capital. La flessibilità sta nel non legarsi a nessuna di queste scelte, ma nel percorrerle tutte alla ricerca di un mix che si aggiorna costantemente.

Un esempio di network strutturato è costituito da Enel. Nel 2015 l’azienda ha avviato un programma esteso di Open Innovation che ha visto significativi investimenti in attività di R&D, ma anche accordi e collaborazioni con startup e partnership con fondi di Venture Capital. Nel 2016 ha anche lanciato Enel Innovation Hub con sede a Tel Aviv.

Stesso approccio (per tutt’altra industry) in Electrolux. La multinazionale svedese dell’elettrodomestico ha messo in campo una strategia globale guidata da un team dedicato che «fa da ponte» tra ecosistemi esterni di innovatori e le funzioni aziendali. «La sfida consiste nell’andare oltre la rete di player con cui già interagiamo – ha recentemente dichiarato Lucia Chierchia, Open Innovation Director del gruppo svedese - catturando soluzioni innovative in quelli che possiamo chiamare gli “ecosistemi non tradizionali”, dove vivono persone brillanti con differenti background: inventori che costruiscono prototipi in garage, startup con innovazioni tecnologiche “dirompenti”, grandi aziende ma lontane da noi per settore tecnologico o di business».

I partners di Electrolux sono dunque start up ed università, e le iniziative implementate sono finalizzate allo sviluppo di prodotti e servizi, talvolta con partnership e acquisizioni. È successo con l’Università di Pisa e lo spin-off Letomec, per individuare una soluzione al fish scaling, un difetto del materiale metallico per cui strati di smalto si distaccano dalla superficie. O con la startup bolognese OL3 Solutions, per un progetto pilota che ha migliorato l’approccio lean della multinazionale.

Acquistare o accelerare.

Una via diversa è quella percorsa da Zucchetti, Gruppo lombardo di soluzioni software e hardware che in un anno ha acquisito 14 società. «Non compriamo startup, ma acceleriamo imprese», ha dichiarato di recente Antonio Grioli, presidente del comitato direttivo. «I due terzi del nostro business vengono dalle realtà imprenditoriali acquisite. Devono essere aziende già avviate e strutturate, avere una forte tensione alla crescita e grande attenzione al cliente ed essere aziende di prodotto, così da poter allargare il catalogo del Gruppo».

“Accelerare”, quindi favorire la crescita di idee d’impresa alla ricerca di potenziali partner e sinergie è anche la strategia di Technogym. L’azienda ha da sempre un’area Ricerca e Sviluppo rilevante, in cui lavorano oggi 130 ingegneri e progettisti e che ha prodotto dalla fondazione (1983) a oggi più di 142 brevetti internazionali e oltre 93 marchi registrati. Nel 2014 ha aggiunto un altro tassello che la colloca nel quadrante di destra della nostra matrice: con Wellness Holding, l’angel investment fund della famiglia Alessandri, Technogym collabora con H-Farm per gestire un Wellness Accelerator Program, programma annuale per individuare – attraverso una incubazione di 4 mesi “full services” - le migliori 5 startup a livello internazionale nel settore fitness e wellness.

Anche Banca Sella potrebbe essere inquadrata nel quadrante del Corporate accelerator: nel 2013 ha lanciato Sella Lab, «un polo d’innovazione e acceleratore d’impresa con l’obiettivo di aiutare a far crescere i progetti di giovani talenti e supportare le aziende nel processo di trasformazione digitale». Sella Lab gestisce programmi di accelerazione dedicati a startup fintech, digitali e aziende corporate e dà vita a laboratori sperimentali dedicati a tecnologie quali blockchain e internet of things.

La dimensione aziendale e la disponibilità finanziaria, ma anche la possibilità di diversificare il rischio finanziario e un maggiore controllo sullo sviluppo dell'innovazione sono le variabili che possono spingere un'azienda a dare vita a un Corporate Venture Capital. È quanto ha fatto Unicredit, che ha lanciato nel 2016 Unicredit evo (equity venture opportunities), un programma di investimenti con il fondo specializzato Anthemis per finanziare società FinTech «mature e già operative, ma anche startup di nuova costituzione». Il Fondo agisce in sinergia con UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione per startupper che quest’anno è arrivato alla quarta edizione e ha ricevuto 797 candidature.

I requisiti manageriali del successo.

A prescindere dalle soluzioni possibili quel che è certo è che esistono almeno tre condizioni organizzative senza le quali difficilmente un modello di open innovation potrà produrre frutti durevoli in azienda. Il primo requisito è che ci sia un forte commitment del vertice aziendale. L’Open innnovation, qualunque sia la forma che assume, spezza quasi sempre equilibri interni consolidati. Evitare crisi di rigetto è possibile solo se lo sforzo necessario a bilanciare questo impatto organizzativo è sostenuto dalle prime linee dell’azienda. Il secondo fattore chiave è una forte cooptazione del middle management. Ciò che è pre-condizione per il terzo punto: una ownership chiara dei diversi stream di open innovation, che responsabilizzi gli attori in campo e faccia in modo che le «cose accadano».

* Partner di MBS Consulting

© Riproduzione riservata