Francesco è un precario della pubblica amministrazione, e dopo una serie di contratti a termine, con l’annuncio della ministra Marianna Madia di una ennesima tornata di stabilizzazioni, vede ora vicina la trasformazione a tempo indeterminato del proprio rapporto di impiego. Se fossimo nel settore privato, Francesco non avrebbe alcun “diritto automatico” al posto fisso. Fuori dall’orbita Pa, infatti, non esiste “una regola alla conversione”, ma, dopo il Jobs act, la trasformazione è semplicemente una sanzione che grava sul datore in caso di superamento dei 36 mesi massimi di durata del contratto (se si viola il tetto del 20% di utilizzo scatta, oggi, solo una sanzione amministrativa).

Di “casi” come questi – che dovevano sparire – ce ne sono invece tanti: nel pubblico impiego, per esempio, ancora oggi, è praticamente impossibile ri-mansionare, soprattutto in pejus, un lavoratore; a differenza del privato, dove la riforma Renzi-Poletti ha aperto alla possibilità di modificare le mansioni di un addetto per ragioni organizzative (al fine di evitare un licenziamento), anche optando per un inquadramento inferiore, purché, tuttavia, all’interno della medesima categoria.

Per non parlare della disciplina della produttività e incentivazione attraverso la contrattazione integrativa, che nel privato, grazie alla reintroduzione detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale esentasse, sta dando primi risultati positivi. E nel pubblico? È tutto fermo. La riforma Madia, a onor del vero, ha superato le griglie del decreto Brunetta (mai applicate), affidando ai contratti nazionali le nuove regole per distribuire i premi (rimane fermo l’obbligo, per legge, di differenziare le valutazioni di cui risponde, in caso di violazione, il dirigente che procede alle valutazioni). Al momento, tuttavia, si attende il decollo. Va però anche detto che finora, nella Pa, la contrattazione di secondo livello si è trovata a svolgere un ruolo che non le era destinato: il blocco della contrattazione nazionale e il venir meno delle risorse per i trattamenti fondamentali hanno progressivamente condotto il livello “decentrato” verso la previsione diffusa di acquisizioni stipendiali stabili per tutti i dipendenti (le progressioni orizzontali), fisiologicamente sfuggendo alla regola della selettività e premialità, con sacrificio dei fondi di amministrazione.

Doveva essere uno degli obiettivi principali del Jobs act e della riforma Madia, quello cioè di avvicinare il diritto del lavoro privato a quello pubblico. E, invece, se possibile, le due sfere si sono ancor di più allontanate.

Un altro esempio sono le regole, vigenti, in materia di sanzioni e licenziamenti. «Prendiamo il caso del recesso disciplinare – spiega Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro all’università di Bologna, e uno dei principali esperti di pubblico impiego – Nella Pa è previsto il licenziamento per scarso rendimento, ma questo è collegato ad almeno un triennio di consecutiva valutazione negativa della performance dell’interessato, che lo rende, nei fatti, pressoché impossibile». Se si guarda alle tutele contro i licenziamenti illegittimi, inoltre, siamo addirittura alla “retromarcia”: la riforma Madia, aggiunge Mainardi, «ha optato per il totale abbandono del modello fornito dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, preferendo una disciplina ad hoc, riservata ai soli dipendenti pubblici, che prevede la reintegrazione e la stabilità garantita del posto di lavoro, oltre all’indennizzo economico fino a 24 mensilità, in ogni caso di illegittimità dell’atto di espulsione, differenziandosi, così, nettamente dal sistema di regole in vigore nel settore privato, che, con l’introduzione delle tutele crescenti, ha marginalizzato la protezione reale. Si tenga presente, poi, che la tutela esclusiva, che generalizza il reintegro nelle Pa, riguarda anche i dirigenti pubblici, diversamente da quanto avviene per i dirigenti dell’impresa».

La filosofia di fondo, nel pubblico impiego, è rimasta quella della “conservazione” del posto, conquistato (almeno, così prevede la Costituzione) dopo una selezione oggettiva. In quest’ottica, ulteriori esempi sono gli istituti della mobilità del personale e della gestione delle eccedenze: diversamente dal privato, qui non si giunge (quasi) mai alle espulsioni. Si viene ricollocati presso altri uffici. Anche i trasferimenti “coatti” hanno una serie di garanzie per l’interessato, come gli ambiti territoriali limitati.

Differenti normative esistono, inoltre, per l’utilizzo dei rapporti precari, e autonomi. Il Jobs act ha ridisegnato diverse fattispecie nel duplice tentativo di salvaguardare le esigenze di flessibilità buona delle aziende, e di rilanciare i rapporti stabili (apprendistato incluso). Nel settore pubblico, invece, queste discipline restano ancorate alla temporaneità o eccezionalità del ricorso. Non solo: nella Pa anche i contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni ricevono, oggi, una disciplina speciale rispetto al privato. Insomma, sintetizza Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università La Sapienza di Roma, «quell’idea di Massimo D’Antona di far convergere lavoro pubblico e privato si è evoluta all’incontrario. Siamo giunti ormai alla divaricazione delle due discipline lavoristiche. Certo, la colpa non è tutta del legislatore. Anche la dirigenza deve dare un segnale in termini di maggiore incisività nell’attività direttiva e di controllo».

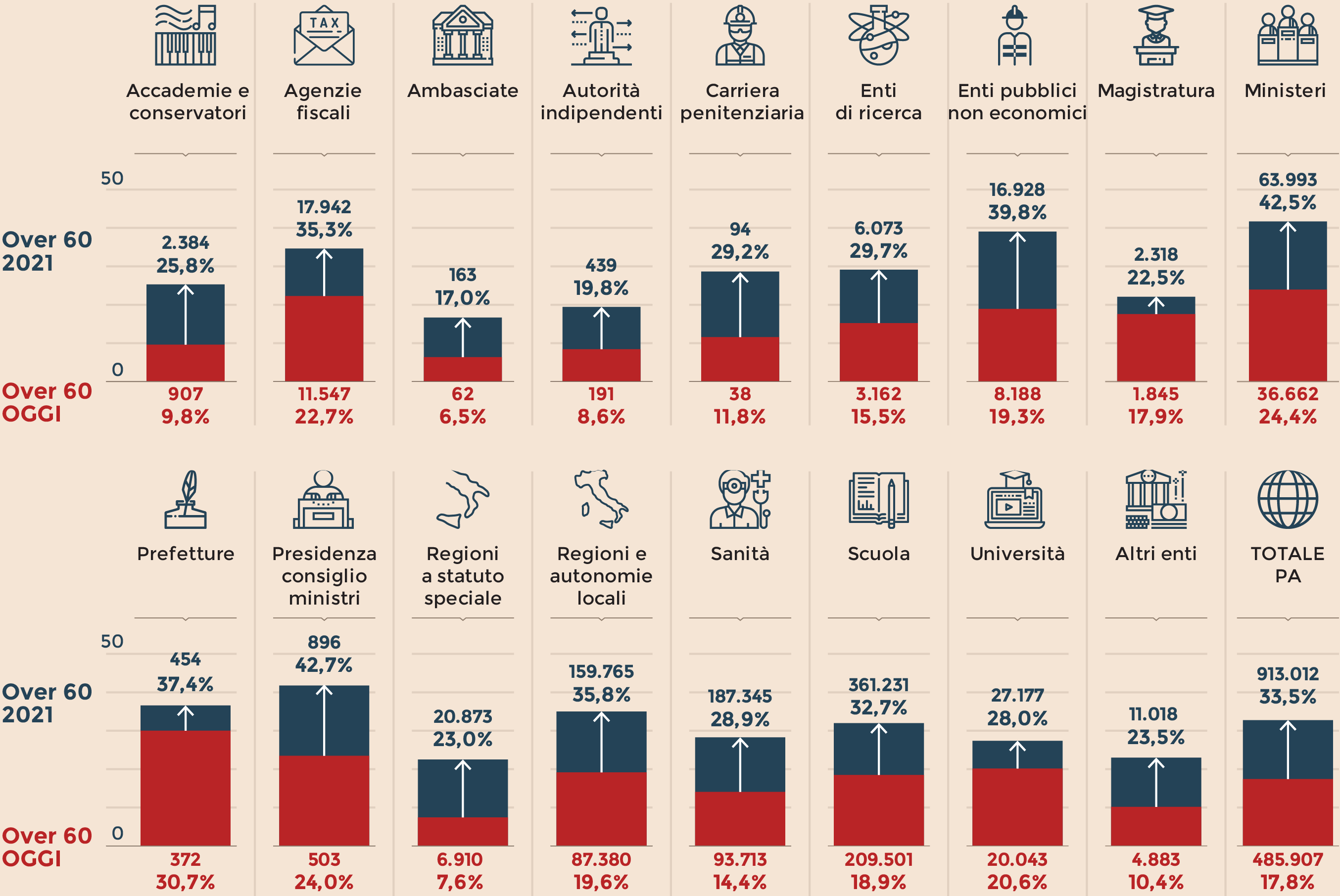

Il quadro attuale e la proiezione al 2021 sulla presenza di dipendenti pubblici con più di 60 anni (Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Ragioneria generale dello Stato)

© Riproduzione riservata