«Il 60% delle infrastrutture in Italia non è a norma antisismica». Ieri si sono lette queste allarmanti parole, di fonte autorevole: Mauro Fabris, vicepresidente della Strada dei Parchi (gestore delle autostrade A24 e A25) e due volte sottosegretario ai Lavori pubblici tra il 1998 e il 2000 (nei due governi D’Alema), l’epoca della controversa privatizzazione della società Autostrade. Dunque, come altri suoi colleghi dell’epoca (Paolo Costa, Antonio Di Pietro e Antonio Bargone), ha poi trovato un buon posto nel settore. Ma c’è davvero da preoccuparsi?

Bisogna saper interpretare la cifra e distinguere tra varie situazioni. Senza farsi particolarmente impressionare dall’estensione

delle limitazioni ai mezzi pesanti decisa giovedì 18 ottobre dal gestore a tutti gli 87 viadotti ispezionati dal

ministero delle Infrastrutture (dal 2017 c’erano solo per otto viadotti più vecchi). Un’estensione decisa per conformarsi

alle richieste dello stesso ministero, dopo due giorni di braccio di ferro e prima che il ministero attivasse i prefetti,

che hanno il potere di chiudere (non limitare) a tutti o ad alcune categorie di veicoli quando ci sono ragioni di sicurezza

pubblica o della circolazione, militari o di tutela della salute.

La cifra

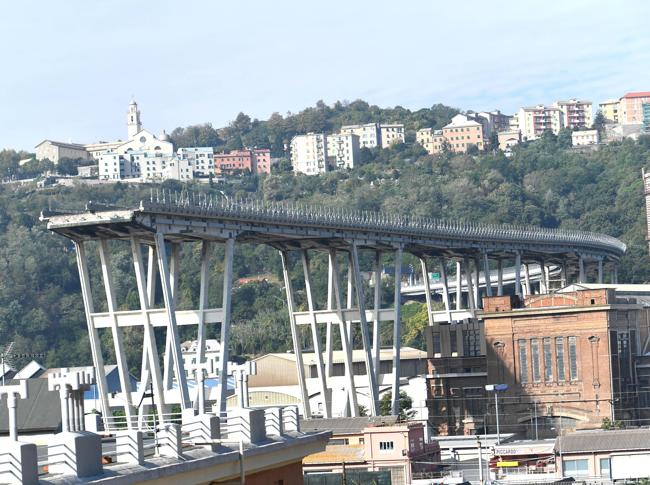

Quel 60% riferito da Fabris, di per sé, non è significativo. Lo dimostrano, tra l’altro, i documenti sulla tragedia del Ponte

Morandi di Genova. Che legame c’è tra un terremoto e il crollo di un viadotto per cause strutturali in una zona non sismica?

La «norma antisismica» citata da Fabris è la Opcm 3274, un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Emanata dopo il terremoto del Molise del 31 ottobre 2002 (impressionò molto il crollo di una scuola, con la morte di 27 bambini a una maestra), imponeva di valutare il rischio di tutte le infrastrutture strategiche in caso di sisma entro il 2013, seguendo un calendario in cui il territorio nazionale è diviso in zone, classificate in quattro livelli di sismicità. La priorità nei successivi interventi (vista la scarsità di risorse) va ai livelli più alti.

Nel caso del Ponte Morandi, la commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture ha scoperto che la valutazione relativa a quel viadotto era quantomeno di dubbia affidabilità: nella scheda che la conteneva, erano palesemente errati anche dati banali come la lunghezza del ponte (107,12 metri, contro i 1.102 reali), tanto da far dire davanti ai commissari ministeriali un imbarazzato «non so che dire non l'ho compilato io non lo so…» a Michele Donferri Mitelli, alto dirigente di Autostrade per l'Italia (Aspi) che aveva partecipato ai primi lavori “pesanti” sul Morandi, cioè l'installazione di stralli esterni sulla pila 11, nel 1992.

Un caso isolato o l’indice che le valutazioni antisismiche - quando sono state fatte - possono non essere affidabili sull’intera rete Aspi o addirittura su tutte le strade italiane? Nessuno lo sa. In attesa di una revisione complessiva, questo appare un problema ancora più grave rispetto a quel 60% citato da Fabris.

I limiti ai mezzi pesanti

Ora, sugli 87 viadotti (su 339) classificati a rischio, Strada dei Parchi impone ai mezzi pesanti il divieto di sosta e l’obbligo

di mantenere una distanza di 100 metri tra l’uno e l’altro. Subito dopo la tragedia di Genova, si era parlato di misure di

sicurezza analoghe che si sarebbero dovute adottare per il Ponte Morandi. E da sempre in casi a rischio si adottano limitazioni

del genere. Serve davvero?

No: serve solo a “mettere le carte a posto” e così scaricarsi da responsabilità. Infatti, il divieto di sosta è inutile: già normalmente nessun autista di un messo pesante si fermerebbe su un viadotto, che spesso è privo di corsia di emergenza. Se si fermasse, sarebbe per un guasto o un malore che proprio non gli consentono di proseguire. Quanto alla distanza di 100 metri, è pressoché impossibile effettuare controlli e quindi c’è la certezza dell’impunità.

I rischi reali

Non bisogna comunque confondere i vari tipi di rischio. C’è quello sismico e quello statico (cioè la possibilità che un’opera

crolli per motivi strutturali).

Sulla rete di Strada dei Parchi si è parlato di entrambi, spesso confondendoli. Prima è emerso il rischio sismico. Per affrontarlo, ci sono fondi pubblici e sono possibili vari interventi: da quello radicale - bocciato dal ministero - di cambiare tracciato abbandonando i viadotti e sostituendoli con tratti in galleria (costava 7 miliardi, che sarebbero verosimilmente andati a beneficio della holding del gestore, Carlo Toto, che è anche costruttore), all’adeguamento del percorso esistente (3,1 miliardi). In attesa che il Cipe sblocchi i fondi necessari, sono stati avviati i lavori minimi indispensabili con 250 milioni stanziati dallo Stato (58 già erogati e utilizzati): risistemazione dei giunti tra un impalcato e l’altro dei viadotti, per evitare che in caso di scosse creino dislivelli fra loro o s’incastrino in modo da muoversi assieme ai piloni sottostanti, cosa che potrebbe portare al crollo di questi ultimi.

Quanto al rischio statico, ci sono state varie denunce causate dalla vista di ferri arrugginiti non più coperti dal calcestruzzo. Questo di per sé non vuol dire nulla: bisogna verificare se l’ammaloramento ha intaccato anche i ferri più interni facendoli non solo ossidare ma anche distaccare dal calcestruzzo. A settembre, alle richieste di cittadini preoccupati, il ministero aveva risposto di non avere soldi per le verifiche e uno studio commissionato dal gestore a una società del suo stesso gruppo aveva dato risposte tranquillizzanti. Qualche giorno fa, il ministero - che evidentemente nel frattempo ha raccolto le forze - ha completato un suo studio, meno ottimistico. Non è ben chiaro se sia fondato su test approfonditi o su un generico principio di cautela, che appare più doveroso del solito dopo la tragedia di Genova. Fatto sta che questo studio è stato all’origine delle ultime due giornate di polemiche.

E sul resto delle strade italiane? Non è chiaro nemmeno questo: date le difficoltà del ministero, tutto è affidato alla vigilanza dei gestori. Subito dopo il crollo del Ponte Morandi, il ministero aveva chiesto loro informazioni, ma poi nulla più si è saputo.

Anche le gallerie: arrivano nuovi limiti

Fra le infrastrutture strategiche da valutare ai fini antisismici, ci sono anche le gallerie. Che in genere sono meno critiche

rispetto ai viadotti, ma molto dipende dal tipo di roccia in cui sono scavate.

Per le gallerie, i rischi maggiori sono quelli d’incendio. Per questo, la direttiva 2004/54 ha imposto tutta una serie di standard (dai rifugi agli impianti di spegnimento e aerazione) per quelle di lunghezza superiore a 500 metri. Sono 290 opere, per le quali si è già speso oltre un miliardo. L’adeguamento dovrebbe essere completato entro il 30 aprile 2019.

Si sa già che in molti casi non si farà in tempo. Proprio ieri si è saputo che lo studio del ministero sulla rete di Strada dei Parchi stima che non si riuscirà a completare i lavori su tutte le 54 le gallerie esistenti, per cui su quelle non ancora a norma occorrerà adottare misure di cautela. Come per esempio limiti di velocità più bassi , divieti di sorpasso e simili, sempre difficilmente controllabili.

Situazioni critiche ce ne sono un po’ dappertutto, specie sulla viabilità ordinaria. Sulle autostrade, difficile è la situazione in Sicilia sulla rete Cas (sostanzialmente le arterie a pedaggio, da Messina verso Palermo e Catania), consorzio pubblico al quale il ministero da anni ha più volte valutato di revocare la concessione.

Sono allarmi che restano perlopiù fra gli addetti ai lavori e, quando trapelano, normalmente non fanno notizia. Il Sole 24 Ore aveva ricordato in “tempi non sospetti” i problemi sulle valutazioni sismiche e gli adeguamenti delle gallerie: il 29 giugno scorso, ricordando queste arretratezze che si contrappongono ai progetti per fare della rete viaria principale un sistema di smart road connesso con i veicoli e dove la velocità media è controllata ovunque.

I rischi più frequenti

Non bisogna però dimenticare che per gli utenti i rischi statisticamente più alti non riguardano crolli (strutturali o per

terremoti): se fossero eventi così frequenti, buona parte della rete stradale italiana ne sarebbe stata colpita. Molto più

probabile è imbattersi in un guard-rail o una galleria inadeguati.

Sulle autostrade a pedaggio, spesso le concessionarie hanno impegni con lo Stato per investire e adeguare, anche oltre gli obblighi di legge. Ma l’attuazione finora è stata vigilata poco, anche se ultimamente lo Stato ha battuto qualche colpo.

Sulla rete Anas, solo negli ultimi anni sono stati sbloccati investimenti dopo un decennio di tagli pesanti.

Sulle strade provinciali, la situazione è quasi sempre precaria, per mancanza di risorse (e non di rado anche di personale qualificato). Tanto che in molti casi parte della rete è stata riaffidata all’Anas, che l’aveva dismessa intorno al 2000 in attuazione del cosiddetto federalismo stradale, allora di moda.

© Riproduzione riservata