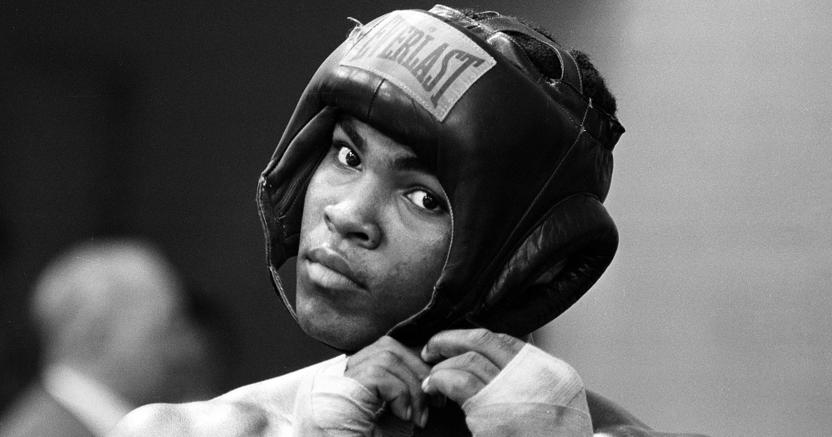

Per noi adolescenti era Cassius Clay. E lo fu a lungo, finché, nel 1965, non si fece musulmano e divenne Muhammad Alì, portando tutti noi, in questo modo, in un mondo lontano di cui sapevamo ben poco. Clay apparve alla tv – in bianco e nero, ovviamente – come candidato al titolo dei pesi massimi alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Corse il rischio di non vincerla la medaglia d’oro, perché aveva paura di volare (era stato poche volte in aereo) e aveva sulle prime chiesto se non si potesse arrivare in treno dal Kentucky dove abitava.

Lo avevano convinto a mettersi in viaggio e fu, quella, la sua prima grande prova di coraggio. In seguito ne avrebbe date altre, riuscendo a mascherare quel che davvero sentiva e provava con una strafottenza verbale che ben pochi decifrarono fino in fondo. Era probabilmente molto intelligente e abitava un corpo – monstrum vuol dire “prodigio” – mostruosamente atletico. Ma la sua prima battaglia la vinse col cuore, non con il corpo – che, in un certo senso, per un buon decennio, non ebbe nemmeno bisogno di impegnare a fondo per arrivare alla vittoria –, e lo fece in quel modo, salendo sulla scaletta dell’aereo che doveva portarlo oltreoceano. A Roma i due gradini dello sgabello con cui si accede al ring furono solo di appoggio per un saltello col quale ascendere al podio.

Ma a lasciarci è stato Cassius Clay

Persino le nostre mamme – contrarie a quello sport per «materialoni» che è il pugilato – si soffermarono in quella occasione davanti alla tv, attratte dai nostri berci di teenager travolti da una trance agonistica che era pura identificazione con un Apollo nero in canottiera e mutandoni; anche se, nel caso mio – devo dirlo –, era un entusiasmo, quello, contaminato da una forte riserva mentale.

Ero stato tifoso, e lo sarei sempre stato – perché il primo amore, come dicono, non si scorda mai –, di un campione dei massimi che si chiamava Rocco Marchegiano, in arte Rocky Marciano. Non molto alto, atticciato e piuttosto lento ma dotato di una forza fisica e di un pugno – con entrambe le mani – devastante; a differenza di Clay, non boxava – non giocava di scherma: cioè, non danzava – ma andava all’assalto senza mantenere la guardia con le braccia, come un invincibile eroe al quale le frecce – pardon: i diretti e gli uppercut – non facevano né caldo né freddo, e puntualmente abbatteva l’avversario. Marciano mi aveva sedotto in mille fotografie, che altro a quei tempi?, e nella slow-motion delle cronache che leggevo sulle pagine, con qualche inserto a colori, dello «Sport illustrato». Si era ritirato imbattuto (49-0) – e per me invincibile per sempre –, nel 1956.

Passato subito al professionismo, Cassius Clay era diventato campione del mondo, a soli 22 anni, battendo inaspettatamente Sonny Liston. Il quale, nonché detentore del titolo, era una misteriosa montagna di muscoli. Nero e imbronciato, taciturno e pressoché analfabeta, era uno di quei figli del ghetto il cui ricordo del padre sono solo le botte ricevute da piccoli. Cresciuto – e, bisogna dire, quasi a dismisura –, Liston era diventato campione vincendo, tanto la rivincita quanto il primo incontro, per ko alla prima ripresa. In un incontro precedente quelli per il titolo, l’avversario era scappato dal ring sputando il paradenti: «Io me ne vado, se no quello mi ammazza!»

Clay batté Liston, «the ugly bear», girandogli attorno «leggero come una farfalla e pungente come un’ape». Si disse e si scrisse, ma la verità non la si seppe mai, che la sera prima del match Liston si fosse ubriacato. Si disse anche che nel secondo incontro, peraltro tenutosi nel Maine in un palazzo dello sport vuoto per metà, Clay avesse accusato dopo qualche ripresa un fastidio agli occhi, come se qualcuno avesse sfregato sulla spugna del suo secondo all’angolo, – o forse sui guantoni di Liston – una sostanza che gli aveva impedito di vedere in modo nitido e che lo aveva costretto a indovinare – e comunque colpire – la sagoma dell’avversario fino a indurlo a rimanere seduto e a perdere l’incontro per abbandono alla campana della settima ripresa.

Se fossero chiacchiere a scopo pubblicitario o se ci sia stato addirittura un intervento del mob delle scommesse, che in prima istanza aveva voluto far vincere l’underdog e poi sorprendere il pubblico, che in questi casi si aspetta sempre un terzo incontro, il fatto è che a quel punto cominciò la leggenda. Clay, che aveva già iniziato, prima di quegli incontri, a interpretare il personaggio che sarebbe poi diventato, colse di sorpresa il pubblico e la stampa. Fu visto come un fenomeno da baraccone e seppur da subito battezzato come «la Lingua di Louisville», non piacque sulle prime a certa stampa e al relativo pubblico, allora poco incline alla sguaiataggine anche nel mondo dei pugni. I media, che allora non si chiamavano così perché le opere di Marshall Mac Luhan sull’argomento non erano ancora molto diffuse, non tardarono però molto a capire di avere tra le mani l’occasione per incrementare le tirature e alzare l’indice degli ascolti.

Clay completò l’opera nel 1965, quando annunciò di voler cambiare nome e di aderire all’islam. Due anni dopo apparve sulla prima pagina dei giornali di tutto il mondo, dichiarandosi obiettore di coscienza per motivi religiosi e rifiutandosi di andare eventualmente a combattere in Vietnam perché la guerra, disse, «va contro gli insegnamenti del Corano». Perdette il titolo di campione del mondo e non poté boxare per quattro anni, ma divenne un’icona della cosiddetta controcultura. Quando riprese l’attività di pugile, il susseguirsi dei successi fecero sì che, almeno i più giovani, che non avevano visto combattere Joe Louis, prima della guerra, o Sugar “Ray” Robinson, a partire dal 1940, si convincessero di avere sotto gli occhi il più grande pugile di tutti i tempi.

Grande, grandissimo, Alì lo è stato di sicuro; e, nella notte del 30 ottobre 1974, incontrando George Foreman a Kinshasa nell’allora Zaire, Alì fu protagonista di un evento che ci piacerebbe chiamare «epico» se lo sport, come auspicava quel maestro di giornalismo che è stato Gianni Brera, riuscisse finalmente a prendere simbolicamente il posto dei conflitti veri. In attesa di tempi migliori, adottiamo l’etichetta, «The Rumble in the Jungle» ovvero «La rissa nella foresta», che fu coniata in quell’occasione e il cui magistrale resoconto si può ancora leggere oggi in un libro di Norman Mailer che si intitola The Fight (1975). Ed è così, quando alla fine dell’incontro Alì alza il braccio in segno di vittoria, che mi propongo di ricordarlo.

© Riproduzione riservata