C’è sempre più forza nel tiro alla fune tra l’Opec e lo shale oil americano. Da un lato gli sforzi per ridurre l’offerta di petrolio si stanno facendo più intensi, con un consenso ormai unanime per prolungare – e forse anche ampliare – i tagli produttivi nella seconda metà dell’anno. Dall’altro c’è l’incredibile risveglio dei fracker americani, che rischia di vanificare tutti i sacrifici, provocando una nuova caduta delle quotazioni del greggio.

L’Opec stessa si è vista costretta a rifare i conti di fronte alla risalita dei volumi di produzione negli Stati Uniti, che sta avvenendo con una rapidità e un’intensità che nessuno aveva previsto: l’Organizzazione ha alzato di oltre il 60% la stima sulla crescita della produzione concorrente, portandola a +950mila barili al giorno dai +580mila attesi un mese fa.

La flessione di 700mila bg del 2016 verrebbe più che recuperata, portando l’offerta totale non Opec a 58,25 milioni di bg (e quindi abbassando il fabbisogno di greggio Opec a 31,9 mbg, poco sopra l’attuale produzione, che è stata tagliata con grande diligenza a 31,73 mbg in aprile, ma sta già aumentando per colpa della Libia).

Le condizioni del mercato petrolifero, che ha appena cominciato a riequilibrarsi, stanno insomma prendendo una brutta piega per l’Opec. All’epoca dell’annuncio dei tagli, lo scorso novembre, il gruppo prevedeva che la produzione non Opec sarebbe aumentata di soli 24omila bg nel 2017 e che negli Usa ci sarebbe stato un ulteriore calo di 162mila bg.

Proprio gli Usa si stanno invece rivelando il motore della crescita, con un output che secondo l’Opec potrebbe aumentare di 820mila bg (600mila bg considerando solo il greggio e non altri liquidi).«Con la ripresa delle trivellazioni e con l’aumento del cash flow nell’industria dello shale oil, si prevede che la produzione cresca rapidamente», osserva il rapporto.

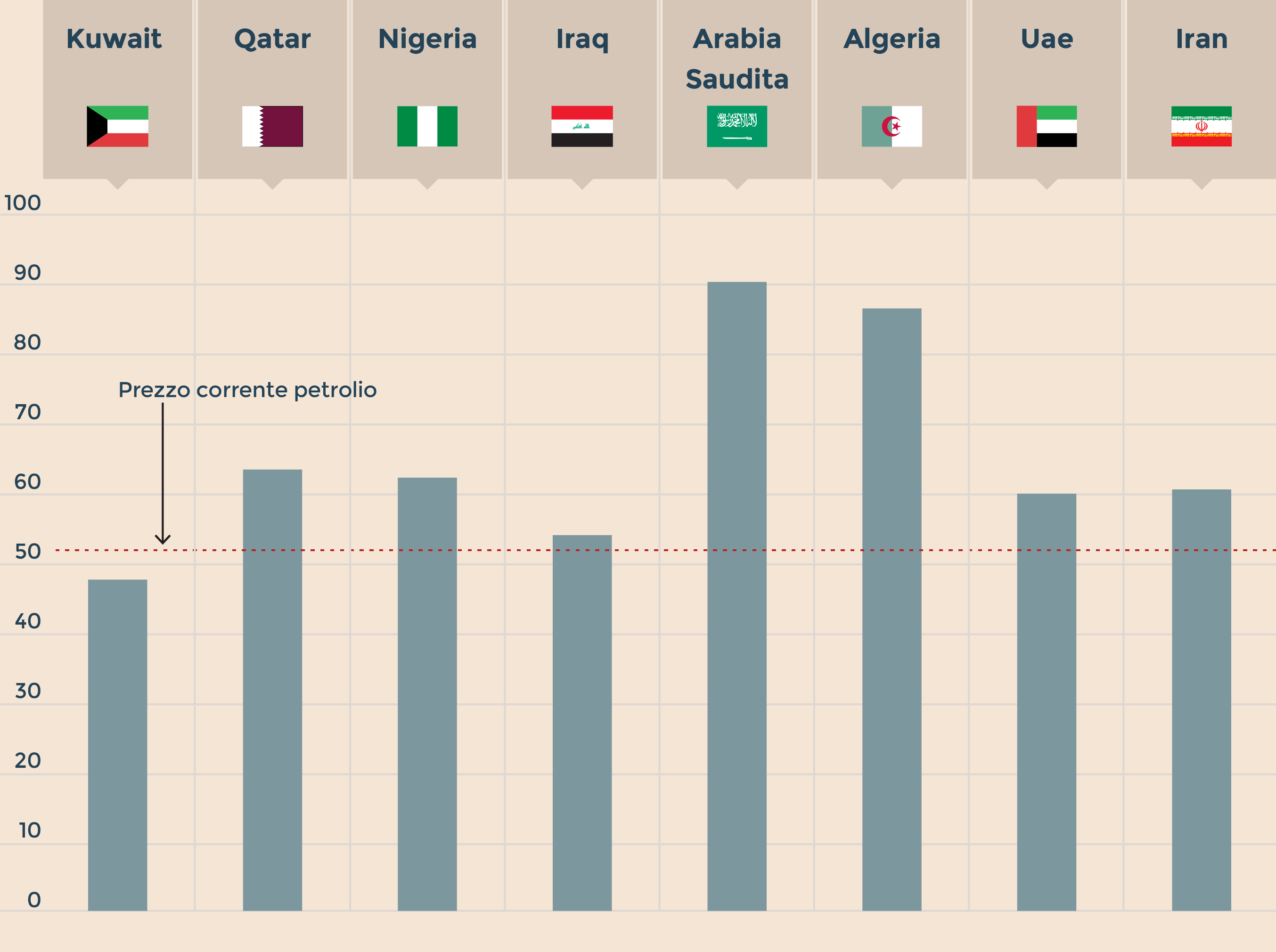

In vista del vertice del 25 maggio, lo storico dilemma che affligge l’Opec è diventato ancora più impegnativo: se continua a chiudere i rubinetti, com’è orientato a fare, il gruppo rischia di incoraggiare ulteriormente la concorrenza. Ma se non lo fa rischia di veder crollare di nuovo le quotazioni del petrolio, cosa che non si può permettere: molti dei suoi Paesi membri hanno imparato a convivere con un prezzo del barile più basso rispetto a qualche anno fa, ma già ai livelli attuali sono pochissimi quelli che riescono ad arrivare al pareggio di bilancio.

Un aggiornamento l’ha dato pochi giorni fa il Fondo monetario internazionale, con un rapporto su Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale: solo il Kuwait arriva a breakeven col barile sotto 50 $ (a 49,1 $). Per Iran, Iraq e Qatar bastano quotazioni tra 50 e 55 dollari, ma all’Algeria servono 64,7 $, alla Libia 71,3 $ e all’Arabia Saudita addirittura 83,8 $.

Dollari per barile

Forse anche per questo Riad è decisa a fare «qualsiasi cosa serva» per riportare in equilibrio il mercato del petrolio.

Gli americani dello shale oil invece il miracolo l’hanno fatto, a colpi di efficienza, tecnologia e taglio dei costi. Nel settore, che col petrolio a 100 dolari riusciva a sopravvivere solo gonfiando a dismisura i debiti, oggi diverse compagnie esibiscono una crescita dei profitti a doppia cifra percentuale e qualcuna è addirittura vicina a coprire spese e dividendi con i flussi di cassa.

Comunque sia, l’Opec sembra avere già scelto. La proroga dei tagli di produzione, almeno per sei mesi, è sicura: c’è un consenso unanime, anche tra i Paesi alleati, hanno assicurato ieri il ministro iracheno Jabbar Al Luaibi e l’algerino Noureddine Bouterfa.

La coalizione inoltre potrebbe anche allargarsi ad altri produttori non Opec: il Turkmenistan avrebbe già promesso di unirsi, secondo indiscrezioni raccolte dalla Reuters, anche se la sua adesione è simbolica in quanto estrae solo 250mila bg. L’Egitto parteciperà invece ai lavori del vertice di Vienna, ma solo come osservatore. «Non tagliamo la produzione – ha chiarito il ministro del Petrolio Tarek El Molla – Non abbiamo abbastanza prodotti raffinati e non esportiamo greggio»).

© Riproduzione riservata