La crisi? Non morde più. Le tensioni geopolitiche? Indirizzano alla prudenza. E nelle economie avanzate (Stati Uniti in testa) si torna a spendere e consumare.

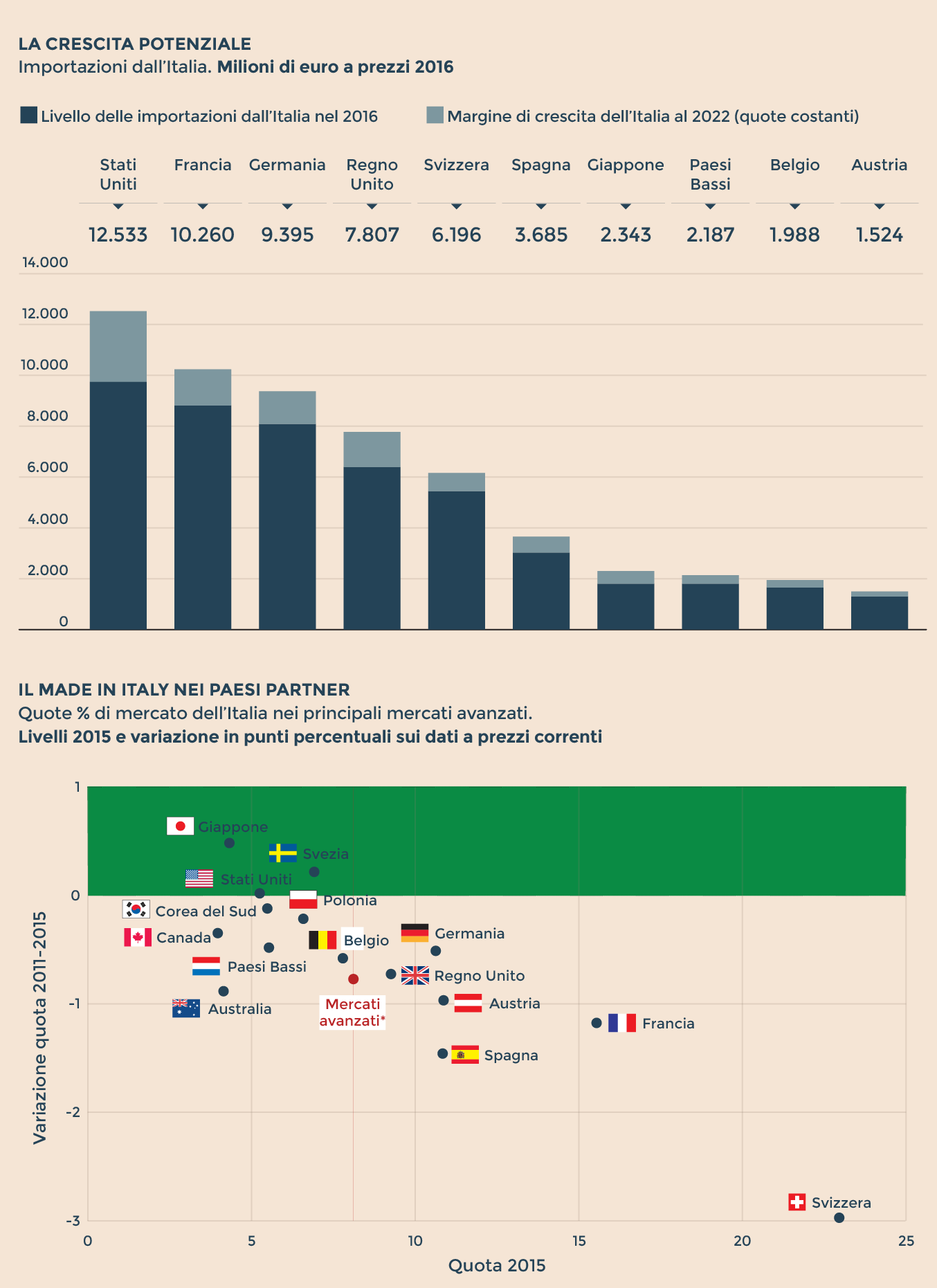

Anche per questo il Made in Italy del “bello e ben fatto” (Bbf, alimentare, arredo, moda e accessori di fascia alta ma non di lusso, destinati alla borghesia globale top-spender) aumenterà, tra 2017 e 2022, nei principali 31 mercati avanzati, a 70 miliardi di euro, rispetto ai 59 del 2016. Quasi 12 miliardi in più, per un balzo del 20%, in una prospettiva prudente. In particolare, con 13 miliardi di importazioni dall’Italia nel 2022, gli Usa continueranno a rappresentare il primo mercato per il Made in Italy Bbf .

Sono queste le stime individuate da “Esportare la dolce vita”, la ricerca – presentata ieri mattina a Milano – dal Centro Studi Confindustria e da Prometeia e condotta con il contributo di 9 associazioni imprenditoriali. Con l’obiettivo – giunto ormai alla 8° edizione – di analizzare le potenzialità di crescita delle vendite di beni Bbf. Questa volta, non più nei mercati emergenti, ma nelle 31 economie mature per noi più interessanti.

* Quota media dell’Italia sulle importazioni dei mercati avanzati 8,1%. (Fonte: CSC e Prometeia)

Non che negli emergenti non si cresca più: le previsioni sono di un rimbalzo del 43% in 5 anni, a circa 4,5 miliardi. Ma – come mostra, appunto, il dato assoluto – i Paesi avanzati possono oggi assicurare una crescita più che doppia. Anche grazie ad alcuni fattori non secondari per un sistema fatto di Pmi.

«Intanto i mercati maturi sono più accessibili – fa notare Alessandra Lanza, partner di Prometeia –. Hanno una distribuzione commerciale moderna e ben organizzata , importante per le nostre piccole e medie imprese che già soffrono dell’assenza di una grande distribuzione di bandiera e della difficoltà di aprire filiali commerciali. Inoltre, se i dazi medi sui Bbf nei sistemi emergenti sono spesso a due cifre, nelle economie avanzate sono, per il 75% dei flussi, sotto libero scambio o accordi preferenziali».

Distribuzione e regolamentazione (rigida e differente) sono anche 2 fattori critici nella nostra (scarsa) penetrazione negli Stati Uniti. Che resteranno l’economia matura più dinamica (con 2,8 miliardi di maggiori importazioni e una crescita cumulata del 28% tra 2016 e 2022). Non arriviamo agli hub logistici del Midwest e dell’Ovest. Preferiamo fermarci a New York e Miami. Recentemente abbiamo scoperto il Texas. Restiamo indietro anche sull’e-commerce: gli Usa, secondo i dati dell’E-commerce Foundation, è il 2° mercato in termini assoluti (oltre 500 miliardi di euro nel B2C, subito dopo la Cina).

La quota italiana per l’insieme dei prodotti Bbf è al 5,2%, cioè 3 punti sotto la media detenuta dall’Italia nell’insieme dei Paesi avanzati. Tra gli oltre 200mila esportatori italiani, meno di 40mila vendono negli Usa».

Eppure,spiega ancora il Rapporto, il potenziale, al 2022, dello Stato di New York vale più di quello della Spagna. Il Pil della sola California vale quello della Francia. Mentre l’area attorno a New York (assieme ail New Jersey) importerà nel 2022 per 6,6 miliardi di euro dall’Italia (equivalente al Regno Unito).

«Per aumentare la nostra competitività – ha ricordato Licia Mattioli, vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria – ci sono due strade: investire nella manifattura ad alto valore aggiunto e aumentare il numero degli esportatori».

«Gli Usa sono la nostra sfida più grande – ha detto il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia – ma massima severità contro l’uso ingannevole di un’italianità che non esiste». Lotta all’Italian Sounding. Che secondo il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, avrebbe potuto trovare un’arma in più nel Ttip (il negoziato sull’accordo di libero scambio Usa-Ue ora congelato, ndr): «Abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie del mercato americano, con il Piano Usa di promozione del Made in Italy. E sono stato molto fiero di aver sostenuto il Ttip . Nei prossimi anni – ha concluso Calenda – dovesse prevalere un’altra linea, da parte Usa, vedrete quanti rimpiangeranno l’ opportunità persa».

Si spera di no. Perchè il Rapporto ci avverte anche che se i dazi medi Usa pagati dalle imprese italiane tornassero ai livelli del 1989, al 2022 venderemmo per 1,4 miliardi in meno rispetto allo scenario base.

© Riproduzione riservata