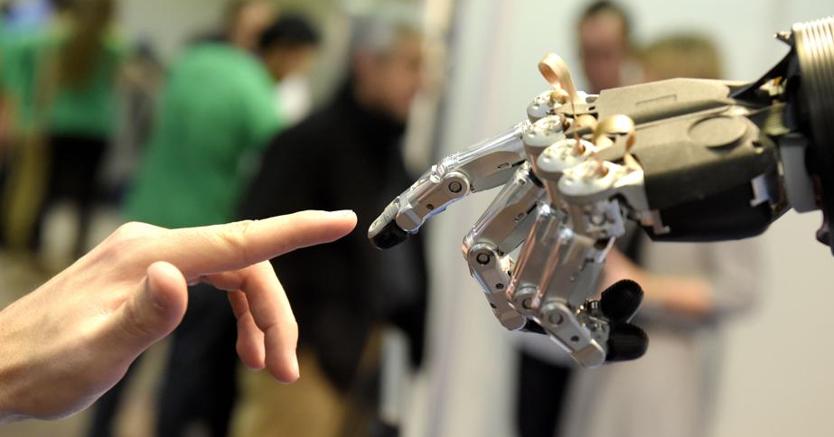

Se ne parla, e scrive, ovunque. Ma in pochi sanno maneggiarle davvero: le digital skills, le competenze digitali sempre più richieste su un mercato del lavoro che mastica quotidianamente concetti come analisi dei dati, intelligenza artificiale e blockchain (la “catena dei blocchi” diventata nota come registro contabile dei bitcoin). La buona notizia è che i dipendenti italiani intravedono più benefici che danni dal fenomeno. Quella cattiva è che non si ritengono attrezzati, né seguiti a sufficienza per colmare una lacuna che potrebbe minacciarne la sopravvivenza professionale.

I numeri del gap sono registrati da un report anticipato al Sole 24 Ore da Randstad, multinazionale olandese delle risorse umane, sulla penetrazione delle tecnologie digitali e di intelligenza artificiale nella propria routine. I risultati , estratti da un campione di circa 14.600 lavoratori internazionali (400 gli italiani), sono contradditori. L’80% dei dipendenti del nostro paese considera «positivamente il crescente impatto della tecnologia sul mondo del lavoro», con un occhio di riguardo per le potenzialità che potrebbero essere sprigionate dall’artificial intelligence. Peccato che una quota identica, l’80%, si senta «sotto pressione» sulle proprie competenze, delegando ai datori di lavoro il compito di «predisporre piani di formazione per consentire ai dipendenti di acquisire le competenze mancanti».

Una speranza che rischia di essere delusa: sempre secondo Randstad, solo il 41% delle imprese è corso ai ripari con programmi di formazione specializzate, mentre appena il 50% degli intervistati ritiene che le università forniscano un pacchetto adatto di competenze. Una media pari al 18% in meno rispetto alla media globale e al -15% rispetto agli standard europei.«La partita per cogliere tutti i benefici dell'intelligenza artificiale - spiega Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia - si gioca sulla capacità del sistema formativo e delle imprese di sviluppare le competenze digitali di studenti e lavoratori e su questo piano la strada da fare è ancora lunga».

Anche l’Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale, si è accorta del ritardo e mette in guardia dagli effetti collaterali della digitalizzazione. Senza una risposta formativa , spiega la presidente Isabella Covili Faggioli,si rischia di favorire «l’esclusione dal mercato del lavoro di chi è meno scolarizzato e qualificato. La digitalizzazione non è mai solo una questione tecnologica ma strategica». Gli anticorpi, però, iniziano a emergere.

Digital 360, gruppo specializzato in marketing e consulenza sul digitale, si è allertato «per sua natura» sull’alfabetizzazione tecnologica dei dipendenti. Nel 2018 l’azienda ha erogato un totale di 250 ore di formazione in aula su temi come cloud e Big Data, affiancate da moduli più specifici disponibili online e percorsi di formazione « on the job» che prevedono rotazione interna all’azienda e attività di ricerca in collaborazione con l'università.

Per il 2019 lo sguardo è rivolto all’intelligenza artificiale: «Il piano di formazione prevede corsi sul machine learning e sulla predictive analytics» spiegano dall’azienda, dove un team di programmatori è al lavoro su una piattaforma capace di indirizzare in automatico gli utenti a seconda di interessi e ricerche svolte online. Gli obiettivi sono almeno tre: favorire le attitudini individuali dei lavoratori, aumentare la padronanza dei tool utili per il proprio lavoro (si veda il servizio a fianco) e rinforzare la comprensione stessa dei trend che animano il mercato. Kohler, multinazionale che produce (anche) motori per i macchinari agricoli, sta cambiando pelle da anni in direzione di industria 4.0 e internet of things. Quando si parla di formazione, l’azienda si affida soprattutto a itinerari di formazione dedicata a cura della sua Corporate academy, un centro di formazione interno al gruppo. I risultati del training vengono valutati con una serie di misure per stabilire il grado di padronanza raggiunto dai dipendenti. Un meccanismo di valutazione che risponde a un’urgenza avanzata dagli stessi lavoratori: “calcolare” il proprio grado di adeguatezza rispetto alle mansioni più innovative.

L’indagine Randstad spiega che l’87% dei lavoratori intervistati ambisce ad aumentare le sue competenze, anche per garantire la propria occupabilità sul lungo termine. «I “tool” li fanno già le multinazionali del software, serve conoscerli e utilizzarli al meglio» commentano i responsabili del settore. In altri casi, poi, l’aggiornamento digitale dei dipendenti è più una scelta che una necessità. Un esempio arriva da Ruffino, azienda vitivinicola toscana acquisita nel 2011 dalla multinazionale californiana Constellation Brands. L’integrazione con la casa madre ha imposto un «cambio di mentalità abbastanza radicale», come lo definiscono i manager del gruppo.

Nell’arco di meno di un decennio, i dipendenti sono stati costretti a formarsi su tecnologie che vanno dal digital mapping dei vigneti a un magazzino organizzato secondo la logica del QR code. «All’inizio è stato uno shock, oggi superato. I dipendenti sanno vivere senza diffidenza o recalcitranza questo rapporto» dicono da Ruffino, citando anche un valore aggiunto implicito al capitale umano dell’azienda: l’età. Oltre il 50% dell’organico è stato assunto dopo il 2011, abbassando l’asticella anagrafica dell’azienda. Le risorse giovani non possono che essere più elastiche nell’apprendimento di tecnologie integrate nella filiera di produzione. In una popolazione aziendale con un’età media sotto ai 40 anni, le «resistenze culturali» alle tecnologie sono meno radicate. O più facili da rimuovere. La ricetta è sempre la stessa: coltivare il capitale umano, svecchiando le competenze in chiave digitale. Aggiornarsi, ormai, non è più un’opzione.

© Riproduzione riservata