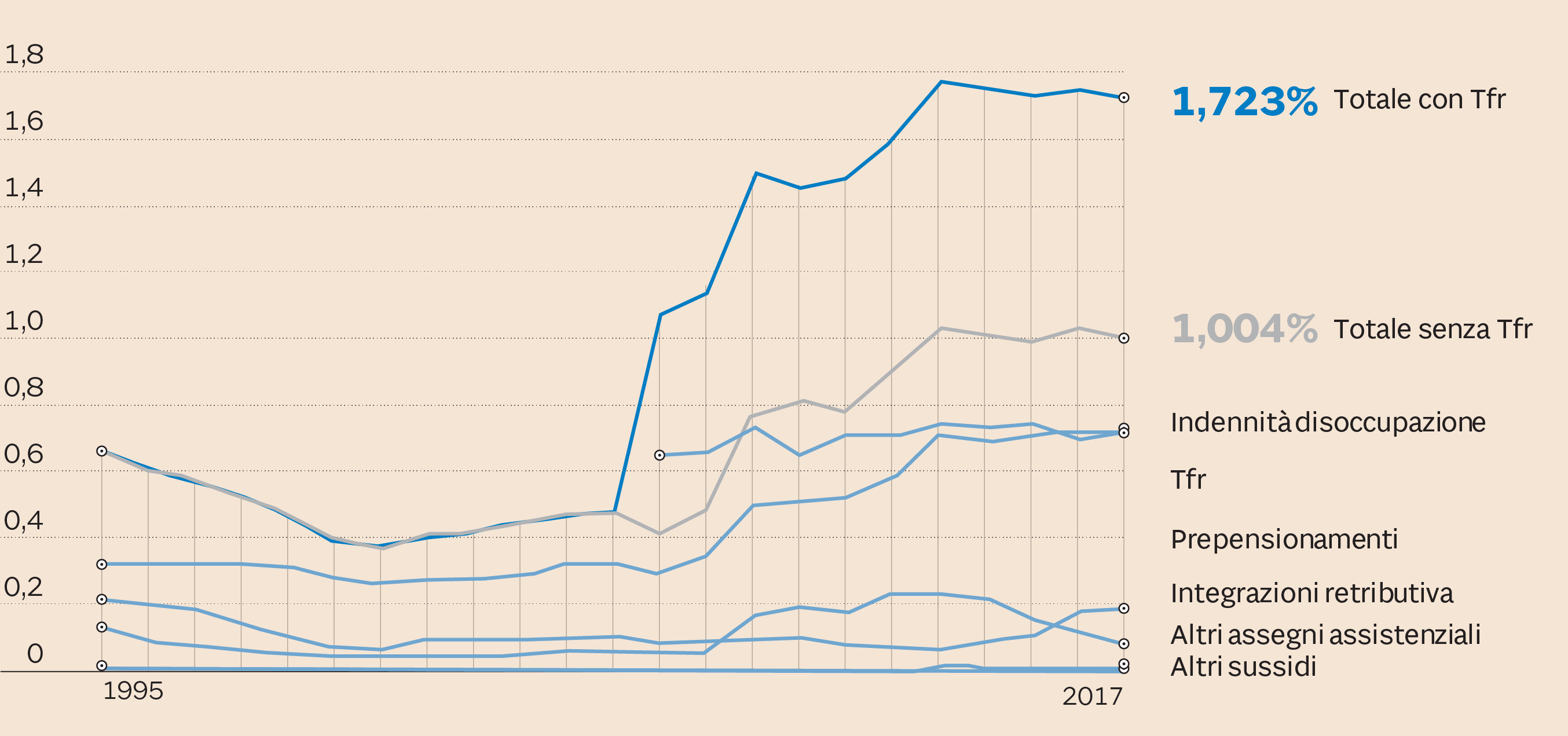

Le riforme adottate nel quadriennio 2012-2015, prima con la legge Fornero del mercato del lavoro (legge 92) e poi con il Jobs Act (legge 183) hanno reso pressoché universalistico il nostro sistema di ammortizzatori sociali avvicinando la spesa per le nuove tutele alla media degli altri Paesi europei. Prima della Grande crisi finanziaria, tra il 1995 e il 2007, l’Italia viaggiava su livelli di spesa per disoccupazione e integrazione al reddito da lavoro oltre un punto percentuale al di sotto della media Ue15, dopo la doppia recessione e la lunga stagione degli ammortizzatori in deroga la spesa ha raggiunto l’1,7% del Pil, più vicina alla media Ue anche se scomputando il Tfr (0,97% del Pil, istituto unico nel panorama europeo) restiamo, insieme con il Regno Unito, il Paese con minori trasferimenti pubblici per il contrasto della disoccupazione e della riduzione di reddito per perdita parziale del lavoro. Tra il 2007 e il 2016, in particolare, la spesa complessiva è passata da 8,9 miliardi (di cui 3,9 di contributi figurativi) a 21,3 miliardi (7,7 miliardi in contribuzione).

Sono queste le principali evidenze cui giunge il corposo focus realizzato dall’Ufficio parlamentare di Bilancio che verrà pubblicato oggi. Il lavoro offre una ricognizione organica dell’evoluzione della spesa per ammortizzatori sociali dal 2000 al 2016 partendo dai dati dei bilanci Inps e offre un raffronto europeo basato su statistiche Eurostat sulla spesa per disoccupazione (dataset Sespros).

Si parte dal modello frammentato e categoriale che ben aveva fotografato la Commissione Onofri alla fine degli anni Novanta, quando esistevano ben otto istituti nazionali diversi di contrasto alla riduzione del reddito per la perdita del posto di lavoro e altri cinque strumenti per l’integrazione del reddito in caso di sospensione o riduzione del lavoro, e si arriva ai giorni nostri, con il sistema delle nuove Casse e la Naspi, la Nuova assicurazione sociale per l’impiego che ha sostituito l’Aspi e la mini-Aspi del 2012. Se nel 2007 i beneficiari di indennità di disoccupazione sono stati oltre 1,8 milioni (per una spesa di 7,5 miliardi inclusi gli oneri figurativi) nel 2016 la Naspi (coperta al 75% dalle aliquote contributive, se si escludono i versamenti figurativi) è andata a oltre 2 milioni di persone, cui vanno sommati i circa 950mila destinatari delle vecchie indennità in esaurimento, per una spesa complessiva di 17,6 miliardi. Per le Casse, invece, si è passati dai 565mila beneficiari del 2007 (1,4 miliardi di spesa) ai circa 690mila del 2016 (3,7 miliardi).

Componenti nel conto della protezione sociale. In percentuale del Pil. (Fonte: Upb su dati Istat, Conto della protezione sociale (accesso 1° giugno 2018)

La razionalizzazione degli istituti, la moderazione degli importi e della durata degli assegni, insieme con la previsione di requisiti di anzianità contributiva meno selettivi, hanno esteso le platee dei potenziali beneficiari a tutto il lavoro dipendente, se si eccettuano pochi casi di contratti a termine. Almeno su questo fronte, è una delle conclusioni che si traggono dallo studio del focus UpBilancio, l’Italia non è più vulnerabile agli effetti di una nuova recessione e non dovrebbe più ricorrere all’escamotage delle cigs in deroga per coprire categorie senza paracadute (tra il 2008 e il 2012 la cigs in deroga passò da 28mila tutele e 197 milioni di spesa a 413mila beneficiari e 1,5 miliardi di esborsi).

L’altra conclusione è che restiamo il fanalino di coda europeo nella spesa per le politiche attive, in particolare sul fronte dei servizi per il mercato del lavoro, cui vanno risorse per lo 0,04% del Pil. Tema, quest’ultimo, che non viene approfondito nel focus ma che è nell’agenda del nuovo Governo, che vorrebbe potenziare i servizi per l’impiego prima di affrontare il dossier Reddito di cittadinanza. Su questo fronte, del resto, sono ancora in fase di sperimentazione istituti di collegamento tra politiche attive e passive del lavoro (contratti di solidarietà espansivi, assegno di ricollocazione nuovi Lse e Rei). Sperimentazioni da monitorare con attenzione (discorso che vale anche per l’Ape sociale) prima di eventuali scelte alternative.

Ulteriore conclusione che si trae da questo studio riguarda il Tfr, istituto esclusivamente italiano. Dal 2007 la sua contabilizzazione è cambiata: le liquidazioni del Tfr sono state divise in due componenti, quella relativa alle cessazioni dei rapporti di lavoro con successivo pensionamento, che continua a essere classificata all’interno delle prestazioni per “vecchiaia”, e quella relativa alle cessazioni in corso di carriera lavorativa che, volontarie o involontarie che siano, sono classificate tra le prestazioni per “disoccupazione”. Dopo la sperimentazione(fallita) dell’operazione Tfr in busta paga, è bene ricordare che anche questa dimensione di risparmio privato forzoso (pari all’1,4% del Pil nel 2016) contribuisce all’equilibrio del nostro sistema di welfare attuale.

© Riproduzione riservata