Il tesoro posseduto all’estero dagli italiani – o, almeno, quello “in chiaro” – vale 217,7 miliardi, stando alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Una cifra monstre, che corrisponde a poco meno del 10% del debito pubblico. E che, nonostante il calo registrato nell’ultimo anno, risulta comunque cinque volte più grande di quella del 2012.

L’effetto del rientro dei capitali

La crescita dipende anche dalle ultime due voluntary disclosure. Tuttavia, il fatto che oltre 140mila contribuenti abbiano sfruttato la possibilità di regolarizzare gli asset nascosti all’estero non esclude che altro denaro sia comunque rimasto sommerso. O che nuova ricchezza sia stata dirottata

oltrefrontiera dopo il 30 settembre 2016 (data a cui termina la copertura offerta dalla disclosure).

Sull’entità dei patrimoni ancora oggi occultati nei paradisi fiscali e finanziari – e sul mancato gettito potenziale – non

ci sono dati certi. Resta il fatto che le due sanatorie hanno fruttato finora all’Erario 5 miliardi, tra imposte e sanzioni

riscosse (la liquidazione della seconda voluntary è ancora in corso).

Di certo, grande attenzione all’evasione internazionale sarà dedicata anche dal direttore incaricato delle Entrate, Antonino

Maggiore, che avrà tra i suoi obiettivi principali proprio il contrasto ai grandi evasori. Un punto, quest’ultimo, sottolineato

anche dal vicepremier Luigi Di Maio dopo l’avvio della procedura di nomina di Maggiore.

(*) redditi diversi, redditi soggetti a tassazione separata o sostitutiva. Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Statistiche fiscali e Corte dei conti

Peraltro, proprio le ultime edizioni della voluntary hanno lasciato in eredità ai funzionari dell’Agenzia una mole di informazioni che ora possono essere utilizzate per analisi

di rischio mirate. Nella filosofia di quella «integrazione fra le banche dati che permette controlli sempre più puntuali ed

efficaci» evocata dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 agosto).

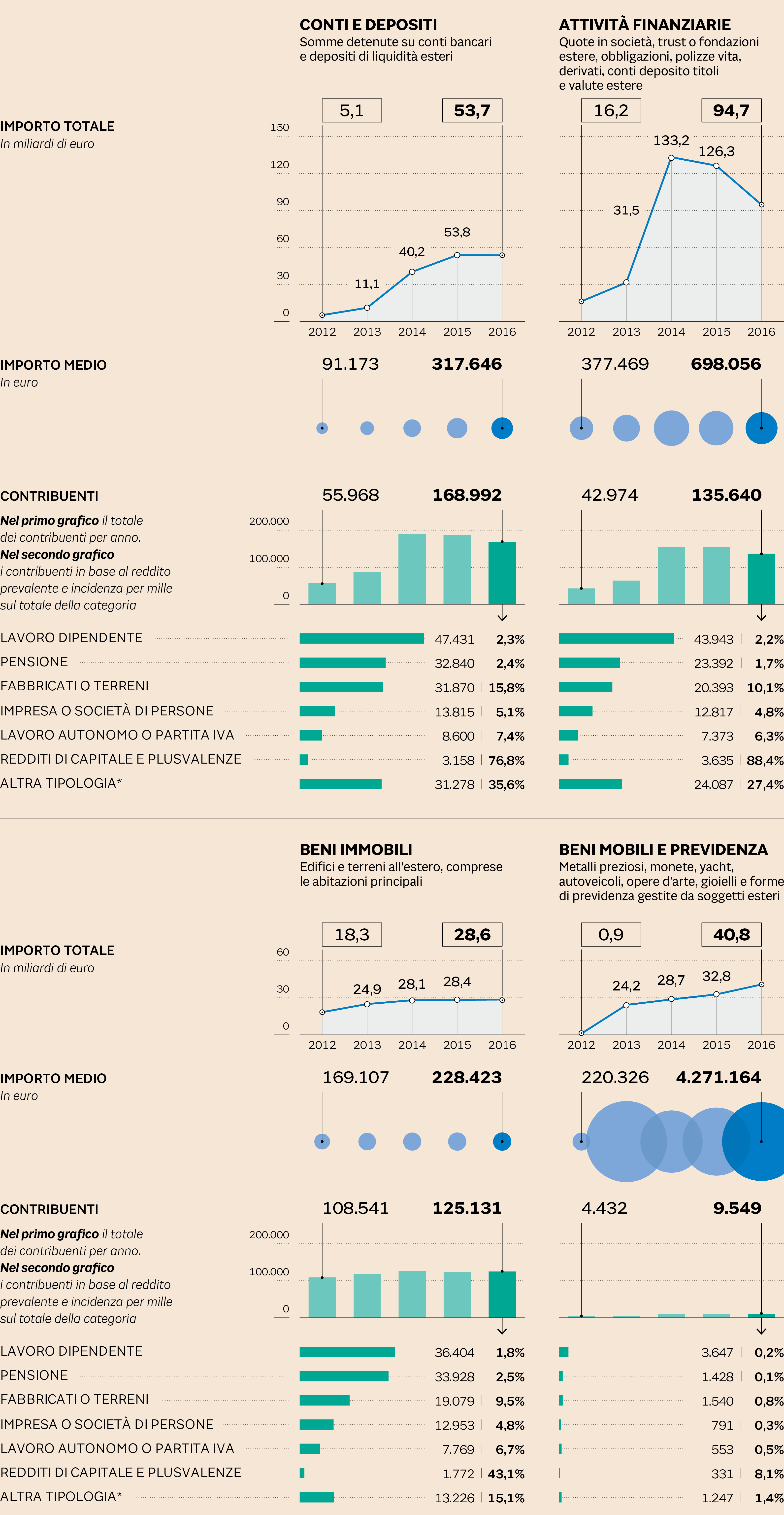

Dalle statistiche fiscali delle Finanze, per esempio, si vede che il 2,3 per mille dei contribuenti che dichiarano in prevalenza

redditi di lavoro dipendente ha un conto all’estero, contro il 15,8 per mille di chi ha soprattutto redditi di fabbricati

e il 76,8 per mille di chi dichiara per la maggior parte redditi di capitale e plusvalenze. Ed è una ripartizione che, con

piccole differenze, si riscontra anche nelle altre categorie.

Il calo delle attività finanziarie

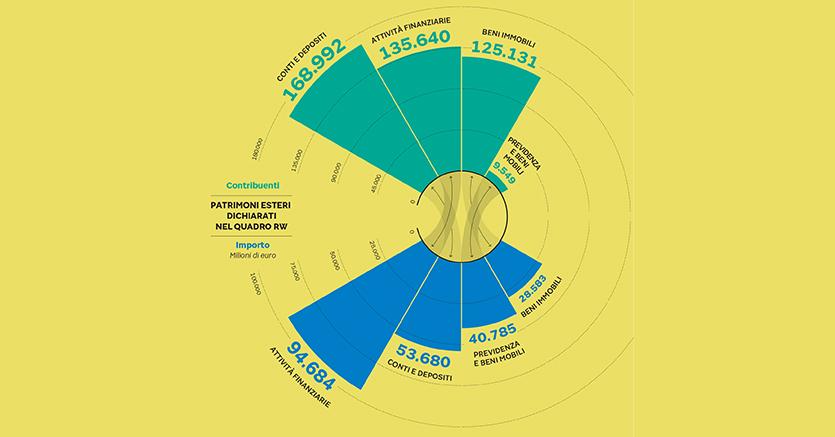

Secondo le statistiche ufficiali, il balzo più grande si registra nelle dichiarazioni del 2015 e in particolare nelle due

asset class più facili da nascondere e movimentare: quella legata alla liquidità (conti correnti e depositi), che pesa per un quarto

dei patrimonio all’estero ed è passata da 11 a 40 miliardi, e quella più puramente finanziaria (quote societarie, titoli,

obbligazioni, trust, fondazioni e così via), moltiplicata da 31,5 a 133 miliardi.

Il timing non è casuale. Come rilevano il dipartimento delle Finanze e la Corte dei conti, l’anno d’imposta 2014 è quello su cui si

è fatto sentire di più l’effetto “emersione” della prima voluntary (da cui è arrivato il 92% dei 66,6 miliardi emersi con le entrambe le operazioni, di cui 44,4 dalla Svizzera e 5,5 da Monaco).

Fa riflettere, se mai, il calo di valore dei conti correnti e, soprattutto, delle attività finanziarie nell’ultimo anno dichiarato

(2016). Diminuzione solo in parte riconducibile all’andamento dei mercati, dal momento che i titoli non quotati sono spesso

indicati in RW al valore nominale. Piuttosto, il calo dei “dichiaranti” lascia pensare che parte della liquidità e degli investimenti

esteri siano rientrati in Italia.

Meno dinamica, negli anni delle due disclosure, è stata la crescita di valore dei beni materiali (tra cui lingotti, gioielli, yacht e auto di lusso) e, soprattutto, degli

immobili. Dato che non deve stupire, sia per le modalità di valorizzazione (in RW si indica di solito il costo d’acquisto

o il valore catastale) sia per le caratteristiche dell’investimento immobiliare: non a caso, la forma preferita dai pensionati

con patrimoni esteri (2,5 ogni mille contribuenti).

© Riproduzione riservata