Un Piano Marshall per i viadotti italiani. Cioè soldi dello Stato per ristrutturare le opere sulla rete stradale italiana, sforando i limiti di spesa pubblica necessari per restare nell’euro, con tanto di trattativa con la Ue come si cerca di fare da anni per i costi di gestione dell’emergenza-migranti. Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Una proposta che andrebbe dettagliata: se è certo che per le strade provinciali non ci sono risorse pubbliche, per le statali la situazione è un po’ migliore e per le autostrade teoricamente dovrebbero pagare i gestori, grazie anche agli incassi dei pedaggi. Una situazione comunque complessa.

GUARDA IL VIDEO: Il crollo del Morandi, lo chiamavano ponte di Brooklyn

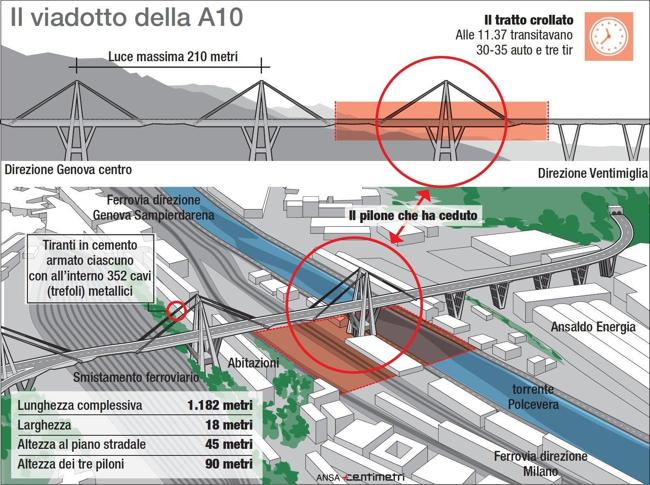

Toninelli parlava dopo il crollo del viadotto Polcevera a Genova, sulla A10 gestita da Autostrade per l’Italia. In questa occasione, anche il grande pubblico ha saputo che le strutture in calcestruzzo hanno una vita utile limitata a circa 50 anni e possono durare di più solo se sottoposte a importanti interventi di manutenzione straordinaria. Di qui l’idea del Piano Marshall. Ecco una ricostruzione di chi è responsabile di finanziare gli interventi di manutenzione secondo il tipo di strada (al netto della possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dai piani Ue per le infrastrutture).

Le provinciali

Dei circa 60mila viadotti e ponti stradali italiani, metà sono in carico alle Province. Qui in molti casi mancano non solo i soldi, dopo i tagli ai bilanci dovuti all’”abolizione” di questi organi: mancano pure i tecnici e un censimento preciso e aggiornato delle strutture.

Se ne parlò nell’autunno 2016, dopo il crollo del cavalcavia di Annone (Lecco) che passava sopra la statale 36 (un morto), schiacciato da un trasporto eccezionale (proprio la gestione delle autorizzazioni al transito di questi carichi imporrebbe un catasto centralizzato per agevolare le imprese richiedenti). Se n’è riparlato ieri, perché nel frattempo poco è cambiato.

La mancanza di fondi fa sì che si spenda poco anche per le nuove costruzioni. Quindi è molto rilevante la quota di ponti che risale agli anni 50-60, con i conseguenti problemi di vetustà del calcestruzzo, che imporrebbero ancora maggiori investimenti.

Le statali e le autostrade gratuite

Quasi 15mila strutture si trovano sulla rete Anas, composta dalle strade statali e dalle autostrade gratuite (il Raccordo anulare di Roma, la Roma-Fiumicino, l’Autostrada del Mediterraneo - ex Salerno-Reggio Calabria -, la Palermo Catania, la Palermo-Mazara-Trapani e la Catania Siracusa).

Qui dal 2014 alcuni stanziamenti statali hanno cercato di invertire la tendenza di crollo degli investimenti in manutenzione registrata per il decennio precedente. Ma proprio da quell’anno i crolli, prima rari, hanno cominciato a divenire più frequenti. Non solo su strutture vecchie come il viadotto Hymera dell’A19 Palermo-Catania, ma anche su un tratto appena inaugurato (il viadotto Scorciavacche, sulla superstrada Palermo-Agrigento). Vicende in cui è perlopiù emerso un mix di cattiva gestione degli appalti (quando non di corruzione) e di carenza di risorse, ma non si è ancora arrivati a sentenze della magistratura.

Ora si attende di vedere gli effetti dell’incorporazione dell’Anas in Ferrovie Italiane, fatta dal Governo Gentiloni presentandola anche come un volano per gli investimenti. Ma l’attuale ministro Toninelli l’ha definita «un errore», anticipando di aver iniziato le procedure per tornare all’assetto precedente.

Le autostrade a pagamento

Sulle autostrade a pagamento (dove quindi ci sono più risorse per la manutenzione) ponti e viadotti di lunghezza superiore a 100 metri sono oltre 1.600 (dato fornito dal ministero delle Infrastrutture per il 2016). Duecento di essi sono nuovi: nel 2000 si contavano circa 1.400 strutture. I gestori sono concessionari, cioè titolari di convenzioni con lo Stato per la gestione, la manutenzione, l’ampliamento e la costruzione di nuovi tratti, in cambio di pedaggi. Ci sono due grandi concessionari privati (Autostrade per l’Italia del gruppo Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton, e il gruppo Gavio); le altre società sono perlopiù partecipate da enti locali.

Ma la maggior parte delle opere risale comunque agli anni tra i Cinquanta e i Settanta, prima che scattasse per legge il blocco della costruzione di nuove autostrade, durato fino agli anni Ottanta. Dunque, anche qui si pone il problema della vetustà.

Ci sono autorevoli studiosi (come Marco Ponti, professore universitario che per un periodo si è occupato della questione come membro del Nars, il nucleo di valutazione del ministero dell’Economia) secondo cui le attuali tariffe dei pedaggi autostradali non sarebbero giustificate, essendo le opere ormai ammortizzate. Alla luce dell’esigenza di rifare o di manutenere in profondità le strutture in calcestruzzo, parrebbe invece che gli incassi debbano restare alti, sia pur con vincoli più stringenti sul loro reinvestimento.

Si può obiettare che la funzione degli ammortamenti sia proprio quella di ricreare i capitali necessari mantenere le opere in perfetta efficienza, anche ristrutturandole. Alla luce di queste, i gestori avrebbero dovuto provvedere già ordinariamente, con i normali incassi dei pedaggi.

In ogni caso, le convenzioni tra Stato e concessionari sono rimaste segrete nei punti più importanti anche dopo l’operazione-trasparenza voluta l’anno scorso dal precedente ministro, Graziano Delrio. Inoltre, di fatto non c’è vigilanza del ministero sulla qualità delle opere realizzate con i soldi che i gestori si impegnano a investire in cambio delle concessioni di cui sono titolari e delle relative proroghe: gli ispettori ministeriali svolgono controlli prevalentemente cartacei e comunque anche nei sopralluoghi non esaminano le strutture nei dettagli (cosa che richiederebbe di bloccare o parzializzare il traffico).

Quindi non ci sono tutti gli elementi per valutare quale delle due tesi sia più appropriata. Si vedrà se Toninelli riuscirà a fare luce.

© Riproduzione riservata